サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

聖書 Part8

▼ページ最下部

世に「聖書」として扱われている書物が、単なる学術書や文芸書などと決定的に異なっている点は、

「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。

「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、

一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん

「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに

「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での

参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、

全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。

中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と

した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。

儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや

ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。

キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに

用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を

司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで

何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。

世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく

ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、

世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、

儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい

書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。

「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、

一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん

「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに

「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での

参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、

全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。

中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と

した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。

儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや

ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。

キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに

用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を

司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで

何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。

世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく

ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、

世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、

儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい

書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

メモ書きの用途もあるから、長いのは我慢品。

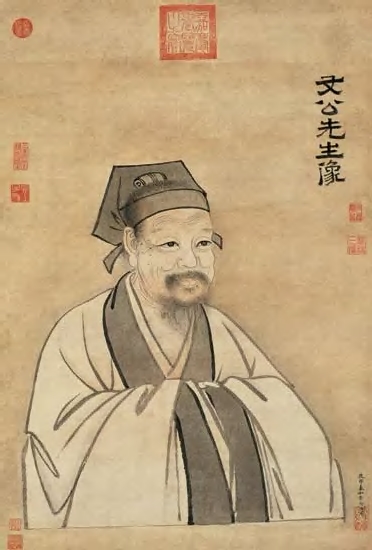

※ スレ画は「世界標準の聖書」四書五経の代表的な推薦者、文公朱熹先生の肖像。

権力犯罪聖書(新旧約聖書)で「神の愛」とされるものは、結局のところ「自己愛」である。

心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主なる神を愛せば愛すほど、自己愛が高まる。

究極的には、それは「自己愛性人格障害」ともなり、理想の自己と現実の自己の乖離からなる

自殺衝動の因子ともなる。「神の愛」だけが信条となる旧約信者=ユダヤ教徒などには確かに、

自己愛性人格障害や自殺衝動に悩まされる人間が多い。(ウィトゲンシュタインやその家族など)

一方で、新旧約両方の犯罪聖書を信仰対象とするキリスト教徒の場合は、神の愛を騙る自己愛と共に、

近隣の人間ばかりに対する偏愛を美化した「隣人愛」が信条とされる。それにより、自己愛の独走

からなる自殺衝動も緩和され、見た目にもそれほどナルシシズムに塗れているようには見えなくなる。

ただ、キリスト教徒の隣人愛もまた、自己愛性人格障害にすらなり兼ねないほどもの自己愛を糧と

しているため、ただ「隣人を愛する」というばかりの志向性などにはない、多大なる濁念を伴っている。

武経七書「三略」で、有効な戦略の一つとして挙げられている「釈遠謀近(遠きを捨てて近きを謀る)」は、

隣人愛に相当するものを活用することで、仁愛の通用しない乱世を切り抜ける手段ともなっている。

ただ、そこには自己愛を隣人にも振り向けるような濁念は伴っていないし、当該の釈遠謀近を含む

兵法全般が、仁政のような正当な目的を達成するための手段と見なされているために、

決して「釈遠謀近であり続ける」ことなどが推奨されてはいないのである。

権力犯罪聖書(新旧約聖書)で「神の愛」とされるものは、結局のところ「自己愛」である。

心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主なる神を愛せば愛すほど、自己愛が高まる。

究極的には、それは「自己愛性人格障害」ともなり、理想の自己と現実の自己の乖離からなる

自殺衝動の因子ともなる。「神の愛」だけが信条となる旧約信者=ユダヤ教徒などには確かに、

自己愛性人格障害や自殺衝動に悩まされる人間が多い。(ウィトゲンシュタインやその家族など)

一方で、新旧約両方の犯罪聖書を信仰対象とするキリスト教徒の場合は、神の愛を騙る自己愛と共に、

近隣の人間ばかりに対する偏愛を美化した「隣人愛」が信条とされる。それにより、自己愛の独走

からなる自殺衝動も緩和され、見た目にもそれほどナルシシズムに塗れているようには見えなくなる。

ただ、キリスト教徒の隣人愛もまた、自己愛性人格障害にすらなり兼ねないほどもの自己愛を糧と

しているため、ただ「隣人を愛する」というばかりの志向性などにはない、多大なる濁念を伴っている。

武経七書「三略」で、有効な戦略の一つとして挙げられている「釈遠謀近(遠きを捨てて近きを謀る)」は、

隣人愛に相当するものを活用することで、仁愛の通用しない乱世を切り抜ける手段ともなっている。

ただ、そこには自己愛を隣人にも振り向けるような濁念は伴っていないし、当該の釈遠謀近を含む

兵法全般が、仁政のような正当な目的を達成するための手段と見なされているために、

決して「釈遠謀近であり続ける」ことなどが推奨されてはいないのである。

然るに、キリスト教の隣人愛などは、信者が常日ごろから必ず釈遠謀近であり続けることを強要する。

然るに、キリスト教の隣人愛などは、信者が常日ごろから必ず釈遠謀近であり続けることを強要する。 人格障害級の自己愛を転化した隣人愛でもあるものだから、兵法として釈遠謀近を用いる場合などと

違って、自由に隣人愛を保ったり捨てたりすることもできない。すでに万人を利して我が利ともする

仁政が実現できる段になっても、隣人愛によって薄汚い利権の吹き溜まりを保ち続けていたりもしかねない

ものだから、そこに「単なる兵法」として釈遠謀近を用いる場合のような、道義性が備わらないのである。

兵法は、六道十界論でいえば「修羅道」に相当するが、修羅道は人道や天道のために善用される場合と、

餓鬼道や畜生道が到来する過程で否応なく共にもたらされる場合とがある。軍師や武士が、天子良民のために

兵法や武術を駆使することは前者に当たる一方、カルト信者が自己愛や隣人愛を必要もなく嗜好することで、

万人の万人に対する闘争状態を共にもたらしてしまったりすることは後者に当たる。だから修羅道は人道や

天道と共に「三善趣」と呼ばれたり、地獄道や餓鬼道や畜生道と共に「四悪趣」と呼ばれたりもする。

「釈遠謀近」を含む兵法全般が、善悪の彼岸を司る諸刃の剣であり、仁政などのために善用される場合と、

自己愛や隣人愛と共に悪用される場合とがあるので、そこに断悪修善を付与することもまた重要なことだといえる。

「仁と智とは、周公も未だ之れを尽くさざりき」

「仁(万人を労わる心)とそのための良知とは、

(周朝の名臣の)周公ですら完全に尽くせたなどということはない。

(自分個人や隣人のためだけに心や知力を尽くすことには限りがある。そのため

『やり尽くしてしまったこと』からなる虚無感によっての自殺衝動にかられたりもするが、

万人を労わる仁政のために心や知力を尽くすことには、全く限りがない。そのためどこまで尽くそうとしても、

やり尽くしてしまったが故の虚無感などにはかられず、どこまでも心身の壮健さを増していくことができる)」

(世界標準の聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・九より)

結局、「世界最劣等の聖書」新旧約聖書の問題点をあげつらって、

そこに「世界標準の聖書」四書五経からの模範的な回答を提出することが主要題材となっている。

そしてそれは、「聖書」という存在を論ずる上での、

最も標準的な議論ともなっている。これと比べれば、

仏典やコーランを引き合いにすることすら、付録的な議論だといえる。

そこに「世界標準の聖書」四書五経からの模範的な回答を提出することが主要題材となっている。

そしてそれは、「聖書」という存在を論ずる上での、

最も標準的な議論ともなっている。これと比べれば、

仏典やコーランを引き合いにすることすら、付録的な議論だといえる。

たとえば、今の米軍などは、ちっとも怖くない。

世界最強かつ最大の軍備を誇り、人類を数十回滅亡させることが可能なほどもの

核兵器を保有している米軍といえども、その活動に何らの正当性が見られず、

蒙昧な文民の権力者に振り回されての無軌道な侵略行為や、その侵略先での

自暴自棄な虐殺行為や、捕虜の虐待や少女暴行などにばかり及んでいる以上は、

まさに「刃物を持ったキ○○イ」もいいところで、キ○○イとしての警戒対象に

なることはあっても、偉大な存在として畏怖されるに値するようなことは全くない。

軍兵が畏怖されるに値する存在となる条件は、ただただ強大な威力を蓄えたり

することではなく、その武力の活用に道義的な正当性が伴っていることでこそある。

徒法で人々を振り回す旧約邪神エホバなどを「万軍の主」扱いなどとして、

その存在性を至上とした活動に及んだりしたなら、どんなに屈強な大軍といえども、

一切畏敬されるに値する存在などではなくなる。一方で、社会を乱世から泰平

へと着実に導いていく、仁徳と兵法の文武両道などを活動理念としたならば、

これはもう、ただの一人や二人程度の兵隊さんといえども、怖れ畏まる他はない。

洋学上の政治学で、政治体制としての軍事独裁制が問題視され、そのような事態を招く

ことを防止するための理念としての「文民統制(シビリアン・コントロール)」が謳われて

来てもいるが、当然そこには、「文武両道」という理念に対する配慮が全く抜け落ちている。

全く文化的な理念を持たない暴力主義者が、軍事力によって国の政権までをも掌握するような

事態が起きたとすれば、まさにお先真っ暗となる。ならずとも、共産主義や独裁主義のような粗悪な

理念しか持たないままに、軍事力によって政権が奪取されることもまた、由々しき事態となる。

世界最強かつ最大の軍備を誇り、人類を数十回滅亡させることが可能なほどもの

核兵器を保有している米軍といえども、その活動に何らの正当性が見られず、

蒙昧な文民の権力者に振り回されての無軌道な侵略行為や、その侵略先での

自暴自棄な虐殺行為や、捕虜の虐待や少女暴行などにばかり及んでいる以上は、

まさに「刃物を持ったキ○○イ」もいいところで、キ○○イとしての警戒対象に

なることはあっても、偉大な存在として畏怖されるに値するようなことは全くない。

軍兵が畏怖されるに値する存在となる条件は、ただただ強大な威力を蓄えたり

することではなく、その武力の活用に道義的な正当性が伴っていることでこそある。

徒法で人々を振り回す旧約邪神エホバなどを「万軍の主」扱いなどとして、

その存在性を至上とした活動に及んだりしたなら、どんなに屈強な大軍といえども、

一切畏敬されるに値する存在などではなくなる。一方で、社会を乱世から泰平

へと着実に導いていく、仁徳と兵法の文武両道などを活動理念としたならば、

これはもう、ただの一人や二人程度の兵隊さんといえども、怖れ畏まる他はない。

洋学上の政治学で、政治体制としての軍事独裁制が問題視され、そのような事態を招く

ことを防止するための理念としての「文民統制(シビリアン・コントロール)」が謳われて

来てもいるが、当然そこには、「文武両道」という理念に対する配慮が全く抜け落ちている。

全く文化的な理念を持たない暴力主義者が、軍事力によって国の政権までをも掌握するような

事態が起きたとすれば、まさにお先真っ暗となる。ならずとも、共産主義や独裁主義のような粗悪な

理念しか持たないままに、軍事力によって政権が奪取されることもまた、由々しき事態となる。

だから、文民統制が消去法的に選択されるしかないというのが洋学上の政治学の大体の結論だが、

だから、文民統制が消去法的に選択されるしかないというのが洋学上の政治学の大体の結論だが、 もちろん儒学道徳や仏法のような優良な理念によって世の中を司ることは、そこでは全く

念頭におかれていない。仁徳や仏法によって世の中を司るのであれば、たとえ軍事力によって

政権を奪取するのであろうとも、秦帝国の法家支配みたいな腐敗まみれの文民統治よりは

よっぽどマシな治世が期待されるというものである。しかし、洋学における文化上の最高理念は

どこまでも聖書信仰であり、その聖書信仰が仁徳や仏法に決定的に反する完全誤謬の塊である

ものだかから、仁徳や仏法を統治理念とすることなどは、始めから前提に入れようがないのである。

最高理念がどこまでも聖書信仰や洋学でしかあり得ない範囲で、軍事政権が立ち上げられるのは

確かにどうしようもないことで、それならまだ文民統制が敷かれたほうがマシだともいえる。

しかし、儒学や仏教までをも動員した、高等文化との文武両道による武家政権が樹立されたなら、

それこそ、粗悪な文化的理念しか持たない文民による統制などよりも、遥かに優れたものとなる。

そして、平安時代の公家統治のように、高等な文化に基づく文治が実現された時に、治世の優良さも

極まるが、乱世の熱狂も未だ冷め遣らぬ昨今、まだそこまでもの期待をするのは総計に過ぎるといえる。

「子、衛の霊公の無道なるを言う。康子曰く、夫れ是くの是くに、奚に而て喪わざる。孔子曰く、

仲叔圉は賓客を治め、祝鮀は宗廟を治め、王孫賈は軍旅を治む。夫れ是くの如くにして、奚に其れ喪わざる」

「先生は衛の霊公の政治が悪逆無道であることを指摘された。魯の家老の季康子は『どうしてそれで位を

失わずに済んだのでしょうか』と聞いた。孔先生は言われた。『仲叔圉のような名臣が外交を行い、祝鮀のような

名官が内務を取り仕切り、王孫賈のような名将が軍兵を統率していたから、位を追われることもなかったのです』

(無道な王君がどうにか軍力に助けられて体制を保つ例。万軍の主エホバも実情はこのようなものである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・二〇)

勧善懲悪、断悪修善にかけて自由自在である者が、

「できないことは何もない」万能感に浸っているなどということは、まずない。

むしろ、自分には出来ないこと、善行にかけて決してやってはならないことのほうを

よく熟知して、入念な鍛造によって不純物を取り除き、鋭利に研ぎ澄ました名刀の刃先一筋

ほどにも「他に選択肢のない」一直線の範囲内だけでの、勧善懲悪や断悪修善をやり込めていく。

その能力に長ける者こそは、勧善懲悪や断悪修善にかけて自由自在でもあるのだから、とにかくできない

ことは何もなく、実際に何でもやってしまう自由自在などとは、決して相容れないものであることが分かる。

戦国時代、総合的には世界最大級の軍備を擁していた日本が、秀吉の野望からなる朝鮮出兵を

中途で取り止めにして後は、徳川幕府の下で外征を断絶し、260年にわたる内政の養生に徹した。

一方で、キリスト教圏ではカトリックだけでなく、プロテスタントまでもが力を付け始め、

スペインやポルトガルがすでに行っていた以上の世界侵略をも、イギリスやオランダなどが

試み始め、19世紀中盤にはほぼ全世界の主要地域を自分たちの征服下に置くまでに至った。

幕末の時点で、明らかに日本は欧米列強などと比べて、勢力の面で劣勢に立たされていた。

かつては世界最強の軍備すらをも誇っていたのが、自分たちからのあえての軍縮によって

その威力を大幅に萎縮させ、逆に世界を征服し尽くすほどもの威力を蓄えて来た欧米諸国と、

ほとんど無防備も同然の状態で、幕末には対峙することとなったのだった。

「できないことは何もない」万能感に浸っているなどということは、まずない。

むしろ、自分には出来ないこと、善行にかけて決してやってはならないことのほうを

よく熟知して、入念な鍛造によって不純物を取り除き、鋭利に研ぎ澄ました名刀の刃先一筋

ほどにも「他に選択肢のない」一直線の範囲内だけでの、勧善懲悪や断悪修善をやり込めていく。

その能力に長ける者こそは、勧善懲悪や断悪修善にかけて自由自在でもあるのだから、とにかくできない

ことは何もなく、実際に何でもやってしまう自由自在などとは、決して相容れないものであることが分かる。

戦国時代、総合的には世界最大級の軍備を擁していた日本が、秀吉の野望からなる朝鮮出兵を

中途で取り止めにして後は、徳川幕府の下で外征を断絶し、260年にわたる内政の養生に徹した。

一方で、キリスト教圏ではカトリックだけでなく、プロテスタントまでもが力を付け始め、

スペインやポルトガルがすでに行っていた以上の世界侵略をも、イギリスやオランダなどが

試み始め、19世紀中盤にはほぼ全世界の主要地域を自分たちの征服下に置くまでに至った。

幕末の時点で、明らかに日本は欧米列強などと比べて、勢力の面で劣勢に立たされていた。

かつては世界最強の軍備すらをも誇っていたのが、自分たちからのあえての軍縮によって

その威力を大幅に萎縮させ、逆に世界を征服し尽くすほどもの威力を蓄えて来た欧米諸国と、

ほとんど無防備も同然の状態で、幕末には対峙することとなったのだった。

それでも当時まだ、日本にはほぼ完璧といっていいほどの「正義」があった。朝鮮出兵の罪を犯した

豊臣家も滅ぼされて、徳川による鎖国政策が敷かれ、外界侵略による権力犯罪の咎を皆無にまで押し止めていた。

一方で、ルネサンスの頃までは、アレクサンドロス東征や十字軍遠征などの部分的な侵略行為に

止まっていた西洋社会が、ルネサンス、大航海時代以降には、まさに全世界にまで侵略の魔の手を

広げ尽くし、世界中を「あるよりもないほうがマシ」なほどの荒廃した文化文明に晒させて、

人類滅亡級の環境破壊の温床をももたらすこととなった。そうなったことで、西洋社会は「正義」を

完全に失った。瑣末な腕力、何でもアリの自由自在を求めつくした挙句に、自分たち自身が

真の勧善懲悪や断悪修善を一定以上に自由に行使する術を、完全に失ってしまったのである。

開国維新後には、日本も欧米のマネをして、大日本帝国としての覇権の奪取なども試みたから、相当に

自分たちの正義にも綻びが生じてしまったものの、江戸260年にわたる正義の堅持という実績は、未だに名誉な

ものであり、もしも維新後の乱心をことごとく反省し尽くして、江戸時代から完全にやり直すというのであれば、

腕力ばかりの貪りと引き換えに、正義を失い尽くした欧米諸国にも代わって、世界の先導者となるだけの

資格が、日本人には潜在的に備わっているといえる。今でも「明治時代あたりまでの日本人は偉かった」

というような認識が日本人の間でも通用しているが、当時すでに日本の政財界なども、裏では

欧米の金融資本勢力などとの結託をし始めていたので、そこにまで大義を認めることはできない。

明治という時代の闇とも真摯に向き合って、反省すべきものを反省してからの再起に臨むのであれば、

「何でもアリ」の自由自在と引き換えに、正義にかけての自由自在こそを蓄え続けてきた、江戸時代までの

日本人としての素養によって、正義の自由を失ってしまった欧米聖書圏をも、配下に置くことができるのである。

豊臣家も滅ぼされて、徳川による鎖国政策が敷かれ、外界侵略による権力犯罪の咎を皆無にまで押し止めていた。

一方で、ルネサンスの頃までは、アレクサンドロス東征や十字軍遠征などの部分的な侵略行為に

止まっていた西洋社会が、ルネサンス、大航海時代以降には、まさに全世界にまで侵略の魔の手を

広げ尽くし、世界中を「あるよりもないほうがマシ」なほどの荒廃した文化文明に晒させて、

人類滅亡級の環境破壊の温床をももたらすこととなった。そうなったことで、西洋社会は「正義」を

完全に失った。瑣末な腕力、何でもアリの自由自在を求めつくした挙句に、自分たち自身が

真の勧善懲悪や断悪修善を一定以上に自由に行使する術を、完全に失ってしまったのである。

開国維新後には、日本も欧米のマネをして、大日本帝国としての覇権の奪取なども試みたから、相当に

自分たちの正義にも綻びが生じてしまったものの、江戸260年にわたる正義の堅持という実績は、未だに名誉な

ものであり、もしも維新後の乱心をことごとく反省し尽くして、江戸時代から完全にやり直すというのであれば、

腕力ばかりの貪りと引き換えに、正義を失い尽くした欧米諸国にも代わって、世界の先導者となるだけの

資格が、日本人には潜在的に備わっているといえる。今でも「明治時代あたりまでの日本人は偉かった」

というような認識が日本人の間でも通用しているが、当時すでに日本の政財界なども、裏では

欧米の金融資本勢力などとの結託をし始めていたので、そこにまで大義を認めることはできない。

明治という時代の闇とも真摯に向き合って、反省すべきものを反省してからの再起に臨むのであれば、

「何でもアリ」の自由自在と引き換えに、正義にかけての自由自在こそを蓄え続けてきた、江戸時代までの

日本人としての素養によって、正義の自由を失ってしまった欧米聖書圏をも、配下に置くことができるのである。

「滕の文公問うて曰く、滕は小国なり。斉と楚のはざ間に於いて、斉に事えんか、楚に事えんか。

孟子対えて曰、是の謀は吾が能く及ぶ所に非ざるなり。已む無くんば、則ち一有り。斯の池を鑿ち、

斯の城を築き、民と与に之れを守り、死すとも民去らずんば、則と是れ可と為すなり」

「滕の文公が問うた。『我が滕は小国で、しかも斉と楚という大国に挟まれているのだが、

いったい斉に仕えればいいだろうか、楚に仕えたほうがいいだろうか』孟先生は答えられた。

『このはかりごとは私が答えられるものではありません。ただ、どうしてもと言われるのでしたら、

一計を案じてはおきましょう。この城の堀を広げ、城郭を増築し、民と共にこれを守るのです。

たとえ殺されようとも民が去らなければ、まあよいとした所でしょう』(道徳学の専門家である自分に対して、

合従連衡を是とする縦横家主義的な質問をしてきたため、孟子も『私が答えられる質問ではありません』と

明言し、滕文公に自らの徳性を磨くよう促すような返答だけをした。君子が『不可能は不可能』と断じた例)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一三)

孟子対えて曰、是の謀は吾が能く及ぶ所に非ざるなり。已む無くんば、則ち一有り。斯の池を鑿ち、

斯の城を築き、民と与に之れを守り、死すとも民去らずんば、則と是れ可と為すなり」

「滕の文公が問うた。『我が滕は小国で、しかも斉と楚という大国に挟まれているのだが、

いったい斉に仕えればいいだろうか、楚に仕えたほうがいいだろうか』孟先生は答えられた。

『このはかりごとは私が答えられるものではありません。ただ、どうしてもと言われるのでしたら、

一計を案じてはおきましょう。この城の堀を広げ、城郭を増築し、民と共にこれを守るのです。

たとえ殺されようとも民が去らなければ、まあよいとした所でしょう』(道徳学の専門家である自分に対して、

合従連衡を是とする縦横家主義的な質問をしてきたため、孟子も『私が答えられる質問ではありません』と

明言し、滕文公に自らの徳性を磨くよう促すような返答だけをした。君子が『不可能は不可能』と断じた例)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一三)

「強さ」というものが、すでにこの人間社会においては飽和状態にある。

何らの軌道性も持たない単なる力の強さは、核兵器による国際間の相互確証破壊体制の

確立によって完全な飽和状態に達した。たとえ北朝鮮のような小国といえども、

核爆弾と弾道ミサイルの保有が明らかである以上は、軍備にかけて世界最強である

アメリカといえども下手に手出しはできない。今の北朝鮮の核軍備にしろ、中国の空母にしろ、

何世代も昔の技術によって造られた粗末な代物ではあるにしろ、それでも最悪、人力での

「核特攻」にすら及んだなら、アメリカなどにも確実に甚大な被害をもたらせるわけで、

旧東側社会における命の扱いの粗末さも、それを妨げるどころか、後押しするものですらある。

核特攻なども含む、あらゆる事態を想定してみるならば、何らの道義性も伴わない、単なる

暴力の強大さによって人々が競い合う余地というのは、確かに完全に途絶えてしまったのである。

「強ければ上、弱ければ下」という判断基準が完全に無効化された現代において、

なお競争の基準にできるものがあるとすれば、それこそは「徳性の有無」であるといえる。

人々に仁政をも施せるほどの徳性の高さの持ち主ほど偉大で、かえって人々に危害をもたらす

ほどにも徳性の低い輩ほど賤しいという競争基準であれば、単なる腕力の強大さなどで

競い合う余地が絶たれたこれからの世の中においても、それなりに掲げていくことができる。

強さによる競争の余地が絶たれたから、さも人間は成長の余地が絶えたかのようにも言われる。

そのせいで、人々がある種の鬱屈に見舞われていたりもするが、これは、ただただ強さばかりを

貪ろうとする旧来の価値基準が未だ世の中に強要され続けているがために、「徳性の有無」という、

これからも競争の基準にして行ける判断基準のほうが、完全にひた隠されてしまっているからである。

何らの軌道性も持たない単なる力の強さは、核兵器による国際間の相互確証破壊体制の

確立によって完全な飽和状態に達した。たとえ北朝鮮のような小国といえども、

核爆弾と弾道ミサイルの保有が明らかである以上は、軍備にかけて世界最強である

アメリカといえども下手に手出しはできない。今の北朝鮮の核軍備にしろ、中国の空母にしろ、

何世代も昔の技術によって造られた粗末な代物ではあるにしろ、それでも最悪、人力での

「核特攻」にすら及んだなら、アメリカなどにも確実に甚大な被害をもたらせるわけで、

旧東側社会における命の扱いの粗末さも、それを妨げるどころか、後押しするものですらある。

核特攻なども含む、あらゆる事態を想定してみるならば、何らの道義性も伴わない、単なる

暴力の強大さによって人々が競い合う余地というのは、確かに完全に途絶えてしまったのである。

「強ければ上、弱ければ下」という判断基準が完全に無効化された現代において、

なお競争の基準にできるものがあるとすれば、それこそは「徳性の有無」であるといえる。

人々に仁政をも施せるほどの徳性の高さの持ち主ほど偉大で、かえって人々に危害をもたらす

ほどにも徳性の低い輩ほど賤しいという競争基準であれば、単なる腕力の強大さなどで

競い合う余地が絶たれたこれからの世の中においても、それなりに掲げていくことができる。

強さによる競争の余地が絶たれたから、さも人間は成長の余地が絶えたかのようにも言われる。

そのせいで、人々がある種の鬱屈に見舞われていたりもするが、これは、ただただ強さばかりを

貪ろうとする旧来の価値基準が未だ世の中に強要され続けているがために、「徳性の有無」という、

これからも競争の基準にして行ける判断基準のほうが、完全にひた隠されてしまっているからである。

高い徳性の持ち主が、より多くの人々からの支持を取り付けて、全面戦争とまでは行かない

平時の範囲内で、悪逆非道に走ろうとする連中を懲罰の対象とする、そういうところにまだ、

勇猛果敢な荒行の余地も残されている。ただ、そういうところでものを言う戦力はといえば、

ミサイルや戦車や戦闘機みたいな、最大級の兵器戦力よりもむしろ、悪人としての相手を

有効に懲罰することが可能となる、対人武器であるといえる。その理想形と呼べるのが、まさに

日本刀であり、日本刀と比べれば、槍や薙刀や弓矢ですら、平時の対人武器としては強大すぎる。

十分に強大さを控えた武器や武力と、それを相手に用いることに万全の道義性が備わることとが

相まって、言ってみれば、これからの時代における「強さ」になる。それは、ただただ腕力の

強大さを貪ってきたこれまでの時代の強さとは全く別個のものであり、今までの基準で蓄えてきた

強さが甚大であることなどが、これからの強さにそのまま応用できるなどということも決してない。

腕力の強大さと引き換えに道義性を失ってきたような連中は、かえって武装放棄して平民階級に

甘んじるなどしなければならなくなる。強さにそういったクリティカルな動向が伴い得ることを

あらかじめ見越していたのが東洋兵法でもあり、江戸幕府が全国に軍縮を敷いたことなどは、

完全に先の先の将来までをも見越した、確信的な兵術の一環であったことが確かである。

「強は此れ(孝)を強める者なり」

「親孝行に努める者こそは強くなる。(与えられる強さなどではなく、自ら培う強さである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)

平時の範囲内で、悪逆非道に走ろうとする連中を懲罰の対象とする、そういうところにまだ、

勇猛果敢な荒行の余地も残されている。ただ、そういうところでものを言う戦力はといえば、

ミサイルや戦車や戦闘機みたいな、最大級の兵器戦力よりもむしろ、悪人としての相手を

有効に懲罰することが可能となる、対人武器であるといえる。その理想形と呼べるのが、まさに

日本刀であり、日本刀と比べれば、槍や薙刀や弓矢ですら、平時の対人武器としては強大すぎる。

十分に強大さを控えた武器や武力と、それを相手に用いることに万全の道義性が備わることとが

相まって、言ってみれば、これからの時代における「強さ」になる。それは、ただただ腕力の

強大さを貪ってきたこれまでの時代の強さとは全く別個のものであり、今までの基準で蓄えてきた

強さが甚大であることなどが、これからの強さにそのまま応用できるなどということも決してない。

腕力の強大さと引き換えに道義性を失ってきたような連中は、かえって武装放棄して平民階級に

甘んじるなどしなければならなくなる。強さにそういったクリティカルな動向が伴い得ることを

あらかじめ見越していたのが東洋兵法でもあり、江戸幕府が全国に軍縮を敷いたことなどは、

完全に先の先の将来までをも見越した、確信的な兵術の一環であったことが確かである。

「強は此れ(孝)を強める者なり」

「親孝行に努める者こそは強くなる。(与えられる強さなどではなく、自ら培う強さである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)

聖書信仰級の邪信に取り込まれた時点で、人は「真の実」に対する尊重を失う。

真の実とは、端的に言えば五穀の実りであったり、子宝の実りであったりという、

人間にとって本当に「実」になる事物のことである。そしてそのような

真の実を尊重する教学である、儒学や神道などが「真実の教学」であるといえ、

また確信的に虚空の荘厳を凝らすことで、逆説的に真実の不虚さを

如実ならしめる、仏教などは「虚実自在の教学」であるといえる。

聖書信仰は、儒学や神道のような「真実の教学」でないのはもちろんのこと、

仏教のような「虚実自在の教学」でもない、「虚実転倒の邪教」である。

五穀や子宝の実りのような真の実は虚とし、金銭や財宝のような虚構を実とする。

人間にとってより実であるものを虚とし、どちらかといえば虚であるものを実とする、

虚実の転倒夢想を信者にけしかけるのが聖書信仰であり、それにより、家庭や農産を

ないがしろにしてまでの、個人的な富裕の貪りなどの実践をけしかけるのである。

確かに、実と虚というのは相反的な関係にあり、家庭円満や五穀豊穣に意義を

見出せる人間というのは、財物への貪りなどをあまり肥大化させたりもしない一方、

家庭や食に対して価値を見出せない者こそは、個人的に財物を貪ることにかけて

猛烈となったりもする。聖書信仰によって人工的に家庭や食に対する嫌悪を募らせて、

その反動によってこそ金銭欲などを増大させたユダヤ教徒やキリスト教徒の貪欲さたるや、

確かに異教徒などには決して見られないものであり、聖書信仰が絶やされたなら、

今の聖書信者ほどにも貪欲さを募らせたりする人間も、ほぼ皆無にまで立ち戻ることだろう。

真の実とは、端的に言えば五穀の実りであったり、子宝の実りであったりという、

人間にとって本当に「実」になる事物のことである。そしてそのような

真の実を尊重する教学である、儒学や神道などが「真実の教学」であるといえ、

また確信的に虚空の荘厳を凝らすことで、逆説的に真実の不虚さを

如実ならしめる、仏教などは「虚実自在の教学」であるといえる。

聖書信仰は、儒学や神道のような「真実の教学」でないのはもちろんのこと、

仏教のような「虚実自在の教学」でもない、「虚実転倒の邪教」である。

五穀や子宝の実りのような真の実は虚とし、金銭や財宝のような虚構を実とする。

人間にとってより実であるものを虚とし、どちらかといえば虚であるものを実とする、

虚実の転倒夢想を信者にけしかけるのが聖書信仰であり、それにより、家庭や農産を

ないがしろにしてまでの、個人的な富裕の貪りなどの実践をけしかけるのである。

確かに、実と虚というのは相反的な関係にあり、家庭円満や五穀豊穣に意義を

見出せる人間というのは、財物への貪りなどをあまり肥大化させたりもしない一方、

家庭や食に対して価値を見出せない者こそは、個人的に財物を貪ることにかけて

猛烈となったりもする。聖書信仰によって人工的に家庭や食に対する嫌悪を募らせて、

その反動によってこそ金銭欲などを増大させたユダヤ教徒やキリスト教徒の貪欲さたるや、

確かに異教徒などには決して見られないものであり、聖書信仰が絶やされたなら、

今の聖書信者ほどにも貪欲さを募らせたりする人間も、ほぼ皆無にまで立ち戻ることだろう。

聖書信仰ほどにも信者の金銭的、物質的欲望を募らせる信教も他にない一方で、

聖書信仰ほどにも家族や食物といった、人間にとって最も実のある事物に対する

尊重を損なわせる信教も、他にないのである。ただ親族に対する親愛を損ねたり、

食物に対する尊重を持たなかったりすることは、無宗教であってもいくらでも

あり得ることだが、教祖イエスの「おまえらに親族兄弟での殺し合いをさせる」

「パンの種こそは重要だ」などというような物言いを大真面目に信じ込ませて、

家族や食の栄養に対する尊重を体系的に損なわせたりまでするのは稀有なことで、

それにより、一定以上の家庭や食物に対する軽蔑を保ち続けるなどというのが、

聖書信仰でもなければあり得ないことで、そこまで珍妙な画策をわざわざ

試みるものなどがさすがに他にないから、聖書信者ほどにも異常なレベルの

貪欲さを備わらせた人間もまた、異教徒などには皆無なのである。

ただ貪欲であるというだけならまだしも、その裏に、人工的に形成された、

家族や食物に対する軽蔑意識がある。その軽蔑意識こそを糧に、聖書信者もまた

異教徒にはないほどの貪欲さを募らせているのだから、決してよろしきことなどではない。

貪欲の内に、必ず家庭崩壊や飢饉の種子を抱えているのだから、少しも進歩的なことだとは言えない。

「其の桐に其の椅に、其の実の離離たる。豈弟の君子は、令儀あらざる莫し」

「桐やイイギリの木にフサフサと実がなるようにして、楽しめる君子の、その姿も威儀深い。

(農工商の三民の事業を統制する君子としての仕事が、楽しめるほどに成功していることこそは

真の結実ともなっている。聖書信仰によって君子がそこまで豈弟でいられることも絶対にない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・白華之什・湛露)

聖書信仰ほどにも家族や食物といった、人間にとって最も実のある事物に対する

尊重を損なわせる信教も、他にないのである。ただ親族に対する親愛を損ねたり、

食物に対する尊重を持たなかったりすることは、無宗教であってもいくらでも

あり得ることだが、教祖イエスの「おまえらに親族兄弟での殺し合いをさせる」

「パンの種こそは重要だ」などというような物言いを大真面目に信じ込ませて、

家族や食の栄養に対する尊重を体系的に損なわせたりまでするのは稀有なことで、

それにより、一定以上の家庭や食物に対する軽蔑を保ち続けるなどというのが、

聖書信仰でもなければあり得ないことで、そこまで珍妙な画策をわざわざ

試みるものなどがさすがに他にないから、聖書信者ほどにも異常なレベルの

貪欲さを備わらせた人間もまた、異教徒などには皆無なのである。

ただ貪欲であるというだけならまだしも、その裏に、人工的に形成された、

家族や食物に対する軽蔑意識がある。その軽蔑意識こそを糧に、聖書信者もまた

異教徒にはないほどの貪欲さを募らせているのだから、決してよろしきことなどではない。

貪欲の内に、必ず家庭崩壊や飢饉の種子を抱えているのだから、少しも進歩的なことだとは言えない。

「其の桐に其の椅に、其の実の離離たる。豈弟の君子は、令儀あらざる莫し」

「桐やイイギリの木にフサフサと実がなるようにして、楽しめる君子の、その姿も威儀深い。

(農工商の三民の事業を統制する君子としての仕事が、楽しめるほどに成功していることこそは

真の結実ともなっている。聖書信仰によって君子がそこまで豈弟でいられることも絶対にない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・白華之什・湛露)

「たとひ七歳なりとも、われよりも勝ならば、われ彼に問うべし。

たとひ百歳なりとも、われよりも劣ならば、われかれを教ふべし」

(「正法眼蔵」禮拜得髓より)

相手が自分よりも優れているか、劣っているかということは、実相に根ざしてどちらもあり得ることであり、

ただひたすら相手を自分よりも優れたものと見なしたり、逆に悉く劣ったものと見なしたりするのでは

とうてい現実にそぐわず、以って、自分よりも本当に優れた相手に習うことでの成長を妨げることにもなる。

すでに本格的な礼楽の廃れていた春秋時代中期に、孔子は誰を特定の師にするわけでもなく、

方々の人々やその風習などをありのままに参考の対象ともしたという。(「史記」孔子世家などを参照)

だから「私は人が三人いればそこに師を見つける(述而第七・二二)」ともいい、

自らの勉学にかけての雑食さを別段、隠そうともしていない。

たとえば、古流武術の流れを汲む合気道の修練者には、あまり身体能力的にも優れていない虚弱者も多い。

開祖の植芝盛平からして、虚弱体質のために兵役を免除されている程だが、だからこそ、体力の強さなどに

頼らない超絶技巧の柔術をも修得して、旧軍部の上級将校にも柔術を指南する程もの名武術家となれたわけで、

むしろ部分的に人よりも劣っている部分があればこそ、他の面で突出する場合があるという手本になっているといえる。

相手が部分的に自分よりも劣っていた所で、他の面で自分よりも優れているなどということが

いくらでもあるわけだから、一概に他人が自分よりも優れているなどとも、劣っているなどとも言い切れず、

優れている面についてそれを習い、劣っている面についてはむしろ教えてやるという分別があるべきなのである。

たとひ百歳なりとも、われよりも劣ならば、われかれを教ふべし」

(「正法眼蔵」禮拜得髓より)

相手が自分よりも優れているか、劣っているかということは、実相に根ざしてどちらもあり得ることであり、

ただひたすら相手を自分よりも優れたものと見なしたり、逆に悉く劣ったものと見なしたりするのでは

とうてい現実にそぐわず、以って、自分よりも本当に優れた相手に習うことでの成長を妨げることにもなる。

すでに本格的な礼楽の廃れていた春秋時代中期に、孔子は誰を特定の師にするわけでもなく、

方々の人々やその風習などをありのままに参考の対象ともしたという。(「史記」孔子世家などを参照)

だから「私は人が三人いればそこに師を見つける(述而第七・二二)」ともいい、

自らの勉学にかけての雑食さを別段、隠そうともしていない。

たとえば、古流武術の流れを汲む合気道の修練者には、あまり身体能力的にも優れていない虚弱者も多い。

開祖の植芝盛平からして、虚弱体質のために兵役を免除されている程だが、だからこそ、体力の強さなどに

頼らない超絶技巧の柔術をも修得して、旧軍部の上級将校にも柔術を指南する程もの名武術家となれたわけで、

むしろ部分的に人よりも劣っている部分があればこそ、他の面で突出する場合があるという手本になっているといえる。

相手が部分的に自分よりも劣っていた所で、他の面で自分よりも優れているなどということが

いくらでもあるわけだから、一概に他人が自分よりも優れているなどとも、劣っているなどとも言い切れず、

優れている面についてそれを習い、劣っている面についてはむしろ教えてやるという分別があるべきなのである。

また、自らの親や主君などは、自分よりも優れているか否かなどに関わらず、謙りの対象とせねばならない。

すでに自分が壮健な成人ともなっていれば、体力でも知能でも年老いた親を上回り、何かにかけて自分のほうが

優れた仕事をこなせるようになりもする。それでもやはり自分の親である以上は敬わねばならないし、また自らが

何かにかけて多能であればこそ、多能な者を統制することこそが本務である主君を敬わねばならないこともある。

特に絶対的な上下関係を伴わない範囲においては、他人の優れた面を習って劣った面を習わない分別が

あるべきだし、また君臣父子のような上下関係を伴う範囲においては、能力の優劣などにかかわらず

目上にへりくだるようにしなければならない。だから、「優れた者に謙り、劣った者に謙らない」と、

「上下関係が前提としてある以上は、優劣の如何にかかわらず目上に謙る」という教条が正当となるのに対し、

「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条が不当となる。

「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条だけを聞けば、

決して耳障りにも聞こえないが、より正当な謙譲のあり方を他から参照してみればこそ、そこに潜在して

いる不当さが如実となる。犯罪聖書の記述というのは、軒並みこのようなものばかりであり、まさに

「井の中の蛙」の独り善がりからなる、世間知らずなままでの、手前勝手な物言いの宝庫なのである。

「孟公綽、趙魏の老を為すに則ち優る、以て滕薛の大夫を為す可からず」

「(魯の大夫の)孟公綽は、趙や魏のような大国でも、家老を任せる上では十分に優れている。

しかし、滕や薛のような小国といえども、大夫を任せるには至らな過ぎる。(魯の大夫はなおさら)

(何にかけては優れている、何にかけては劣っているという分別の提示例)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・一二より)

すでに自分が壮健な成人ともなっていれば、体力でも知能でも年老いた親を上回り、何かにかけて自分のほうが

優れた仕事をこなせるようになりもする。それでもやはり自分の親である以上は敬わねばならないし、また自らが

何かにかけて多能であればこそ、多能な者を統制することこそが本務である主君を敬わねばならないこともある。

特に絶対的な上下関係を伴わない範囲においては、他人の優れた面を習って劣った面を習わない分別が

あるべきだし、また君臣父子のような上下関係を伴う範囲においては、能力の優劣などにかかわらず

目上にへりくだるようにしなければならない。だから、「優れた者に謙り、劣った者に謙らない」と、

「上下関係が前提としてある以上は、優劣の如何にかかわらず目上に謙る」という教条が正当となるのに対し、

「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条が不当となる。

「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条だけを聞けば、

決して耳障りにも聞こえないが、より正当な謙譲のあり方を他から参照してみればこそ、そこに潜在して

いる不当さが如実となる。犯罪聖書の記述というのは、軒並みこのようなものばかりであり、まさに

「井の中の蛙」の独り善がりからなる、世間知らずなままでの、手前勝手な物言いの宝庫なのである。

「孟公綽、趙魏の老を為すに則ち優る、以て滕薛の大夫を為す可からず」

「(魯の大夫の)孟公綽は、趙や魏のような大国でも、家老を任せる上では十分に優れている。

しかし、滕や薛のような小国といえども、大夫を任せるには至らな過ぎる。(魯の大夫はなおさら)

(何にかけては優れている、何にかけては劣っているという分別の提示例)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・一二より)

「水」は人間にとっての「へりくだり」の象徴となると共に、確かな実物の「恵み」ともなる。

「水」は人間にとっての「へりくだり」の象徴となると共に、確かな実物の「恵み」ともなる。 人間に欠くべからざる飲料として、また農産の豊穣をもたらす必須要素としての水。

その水がたとえば、治水事業のような泥臭い重労働によって保全されることはあっても、

一発当ててウハウハとなる博打稼業などによって増すことができたりすることはない。

「へりくだり」と「へつらい」の何が違うかといって、へりくだりは、治水事業のような重労働にすら

自分自身が挺身して、世の中に確かな恵みをもたらしていこうとするだけの心意気があるのに対し、

へつらいのほうにはそこまでの心意気はなく、見た目には相手にへりくだっているようであっても、

それにより自分が利益のおこぼれに与ってウハウハになるぐらいまでの見通ししか備わっていない点

だといえる。当然そのへつらいによって人々がより豊かな恵みに与れるなどということもなく、むしろ

へつらい者が自利を掠め取ったぶんだけ、全体としての恵みは目減りすらしてしまっているのである。

どこまでもへりくだる水の特性をありのままに讃える儒学や、神前に塩や米と共に水を供え、

地鎮祭などを通じて土木事業の安全無事を祈ったりもする神道などには、確かに水の特性と真摯に

向き合って、水の如き実物の恵みを着実にもたらしていこうとする理念が備わっている。のに対し、

水よりも聖霊(カネ)を上位の理念とし、聖霊の貪りを通じてついでに水のような実物の恵みも

もたらそうとする聖書信仰には、「へりくだり」という水の特性とも真摯に向き合っていこうとする

心意気などは全く欠けており、一発稼いでウハウハが本心の「へつらい」止まりな代物だといえる。

「士農工商」の四民制に基づくなら、治水事業を含む「工」も、金融業を含む「商」の上に置かれる。

それにより間接的に、水をカネよりも重要な実物であるとも見なしているわけで、カネよりも水を

より重要なものであると見なすことで、その特性、その恵み豊かさとも真摯に向き合っていくのである。

ただ水を自分たちにとっての恵みであるとばかり見なすのなら、我田引水もよかれということになるが、

水のどこまでもへりくだる特性を見習って、自利以上の利他からなる恵みの増大にすら挺身していく

ことをも目指していくのであれば、金権で水を独占しようとするような策動の価値などは否定される。

ただ水が欲しいなどと渇望するのではなく、自ら水のへりくだる特性に倣おうとすらしていく所にこそ、

より大きな恵みもまた確かに生ずるのだから、志しの高さがそのままより大きな豊かさに直結する好例だといえる。

「三十年の通を以ってすれば、凶旱水溢有ると雖も、民に菜色無し。

然る後に天子食するときは、日に挙ぐるに楽を以ってする」

「三十年分の国の収支を通算して毎年の予算をも決めるのであれば、たとえ旱魃や洪水が起ころうとも

民が飢え渇くことはない。それほどにも治世が成功して後には、天子も日々の宴食に舞楽を呼びもする。

(天下国家全土の民を飢えや渇きから解放する具体的な見通し。それは正式な帝業によってこそ実現される)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)

[YouTubeで再生]

戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、

戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、

大昔から東洋兵法によってわきまえられて来たことであり、なおかついま米軍が

中東諸国などにおいて強いられている苦戦によって実証されていることでもある。

宮本武蔵の「五輪書」水之巻には、多勢に無勢の場合に相手の隊列を故意に乱れさせて、

単身の利によって相手を総崩れにさせる「多敵のくらい」の兵法が詳しく述べられてもいる。

両手にそれぞれ持ち合わせた大小の両刀を巧みに操ることで初めて可能となる超人的な技法

ではあるが、多勢の強大さを逆手に取って、相手を総崩れにさせる実例には一応なっている。

単身で死角に潜む中東のテロリストなどが、複数の乗員や兵員の乗車する戦車や装甲車に

RPG-7を打ち込んで破壊すれば、死者数の面でも軍備コストの面でも甚大な被害になる。

一方で、戦車や装甲車による重装備をした米軍が総攻撃を行ってみたところで、方々に単身で

散らばり、格安の装備ばかりで済ましているテロリストたちに大きな被害を与えることは難しい。

軍隊レベルの戦力の強さが、対テロリスト戦などにおいては害ばかりあって大した

益にもならないことが、今でもアフガニスタンなどの紛争地域で実証され続けている。

そして、やたらな軍備の増強は本国アメリカにも甚大な経済的負担を強い、

対外債務も今では13兆ドルを超えるまでになっている。(日本は約2兆ドル)

ステロイドを服用し過ぎたマッチョマンが中毒や精神疾患を患って惨死するようにして、

アメリカも強大さをむさぼり過ぎたあまりに自滅する。しかもただ自滅するだけでなく、

その強大さを実際にアフガンやイラクなどの侵略のために実用して、テロリストとの

ゲリラ戦ではは必ずしも強大さなどが通用しないことを思い知った上で自滅するという、

なんとも無様極まりない終焉を迎えることとなったのである。

戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、

戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、 大昔から東洋兵法によってわきまえられて来たことであり、なおかついま米軍が

中東諸国などにおいて強いられている苦戦によって実証されていることでもある。

宮本武蔵の「五輪書」水之巻には、多勢に無勢の場合に相手の隊列を故意に乱れさせて、

単身の利によって相手を総崩れにさせる「多敵のくらい」の兵法が詳しく述べられてもいる。

両手にそれぞれ持ち合わせた大小の両刀を巧みに操ることで初めて可能となる超人的な技法

ではあるが、多勢の強大さを逆手に取って、相手を総崩れにさせる実例には一応なっている。

単身で死角に潜む中東のテロリストなどが、複数の乗員や兵員の乗車する戦車や装甲車に

RPG-7を打ち込んで破壊すれば、死者数の面でも軍備コストの面でも甚大な被害になる。

一方で、戦車や装甲車による重装備をした米軍が総攻撃を行ってみたところで、方々に単身で

散らばり、格安の装備ばかりで済ましているテロリストたちに大きな被害を与えることは難しい。

軍隊レベルの戦力の強さが、対テロリスト戦などにおいては害ばかりあって大した

益にもならないことが、今でもアフガニスタンなどの紛争地域で実証され続けている。

そして、やたらな軍備の増強は本国アメリカにも甚大な経済的負担を強い、

対外債務も今では13兆ドルを超えるまでになっている。(日本は約2兆ドル)

ステロイドを服用し過ぎたマッチョマンが中毒や精神疾患を患って惨死するようにして、

アメリカも強大さをむさぼり過ぎたあまりに自滅する。しかもただ自滅するだけでなく、

その強大さを実際にアフガンやイラクなどの侵略のために実用して、テロリストとの

ゲリラ戦ではは必ずしも強大さなどが通用しないことを思い知った上で自滅するという、

なんとも無様極まりない終焉を迎えることとなったのである。

戦って勝つためにこそ、「単なる強大さ」ばかりをあてにしていてはならない。

個々の戦闘技術を磨き上げることももちろん必要だし、何よりも、戦うべき場合に

おいて戦い、戦うべきでない場合においては戦わない分別こそが、勝利を導く鍵ともなる。

「百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」

(「孫子」謀攻篇第三より)

と孫子が言ったとき、「善の善」とは単なる倫理的な「善」を言っているのではなく、

それでこそ最勝になれるという、兵法上の意義を込めた「善」を指し示しているのである。

また、倫理的な「善」とも合致しているからこそ、その「善」によって最勝ともなる。

軍事的に強大である、にもかかわらず戦うわけにもいかない場合があることをもわきまえる、

それでこそ最勝ともなりうるのだから、最勝故に最強であることと、全能故に何でもして

いいなどと思い込むこととは、とうてい両立し得ない事項であることが分かる。

「強は弱を犯さず、衆は寡を暴さず、而して弟、州巷に達す」

「強いからといって弱い者を犯さず、多勢だからといって無勢を攻め荒らすような

ことがなくなってから初めて、忠道に励もうとする者が五州の巷にまで及ぶことになる。

(アメリカのような強さにかまけての乱暴を行えば、決して人々からの忠誠は得られない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)

個々の戦闘技術を磨き上げることももちろん必要だし、何よりも、戦うべき場合に

おいて戦い、戦うべきでない場合においては戦わない分別こそが、勝利を導く鍵ともなる。

「百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」

(「孫子」謀攻篇第三より)

と孫子が言ったとき、「善の善」とは単なる倫理的な「善」を言っているのではなく、

それでこそ最勝になれるという、兵法上の意義を込めた「善」を指し示しているのである。

また、倫理的な「善」とも合致しているからこそ、その「善」によって最勝ともなる。

軍事的に強大である、にもかかわらず戦うわけにもいかない場合があることをもわきまえる、

それでこそ最勝ともなりうるのだから、最勝故に最強であることと、全能故に何でもして

いいなどと思い込むこととは、とうてい両立し得ない事項であることが分かる。

「強は弱を犯さず、衆は寡を暴さず、而して弟、州巷に達す」

「強いからといって弱い者を犯さず、多勢だからといって無勢を攻め荒らすような

ことがなくなってから初めて、忠道に励もうとする者が五州の巷にまで及ぶことになる。

(アメリカのような強さにかまけての乱暴を行えば、決して人々からの忠誠は得られない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)

正しいから肯定Yes好み、間違っているから否定No好みなどということはない。

正しいから肯定Yes好み、間違っているから否定No好みなどということはない。 真理は是もなければ非もない虚空にこそあり、真理に根ざした理想も非想非非想処の先にこそある。

是もなければ非もないとする論理志向は実際にNAND回路として、あらゆる論理回路を形成することが可能な

最高度の自由を持ち、便宜的に是とすべきものを是とし、非とすべきものを非とすることも自在となる。

何かにかけて是としようとすることも、何かにかけて非としようとすることも、

いずれもが是非の入り混じる実相世界に当てはめられた時点で、いつかは破綻を招く。

是とすべきものを是とし非とすべきものを非とすることが自在なNAND論理のような自由度が

是一辺倒や非一辺倒にはないから、無理な論理的構築を凝らしたところで、いつかは破綻するのである。

NAND論理に根ざした虚空の境地とまでいかずとも、ただ直観的に是とすべきものを是とし、

非とすべきものを非とするのが善で、それに違う是非を凝らすことが悪ともなる。

(もちろん直観に根ざした是非の判断が至当となるためにもそれなりの鍛錬を要する)

何でもかんでも是としてしまうことに付随する快感や、何でもかんでも非としようとすることに

付随する不快感を以ってして、是一辺倒を善とし、非一辺倒を悪として来たのが西洋社会ではあるが、

だからこそ西洋には始めから本物の善などはなかったのである。直観によって是非善悪を分別する

儒家のような思想も、是もなく非もない虚空の真理の先に正当な是非善悪を見出す仏教のような哲学もなく、

始めから一方的に是を積み立てたり、一方的に非を当て込んだりすることしか思想哲学上の指針として

なかったから、至当な是非からなる本物の善などは始めから見定めようもなかったのである。

善がなかったから、悪しかなかった。文明構築の指針としての善を寸分たりとも知らなかったから、

悪逆非道である試みしか為せなかった。それは確かに「過失」であり、本物の善も悪も知った上で

あえて悪を選び、必要もなくわざわざ好き好んで悪逆非道に邁進した場合のような、

「故意」故の許しがたさなどは決して伴っていない。

今まではそうだった。これからはそうではない。

これまでは過失だったが、これからは故意になる。

これまでは許しようがあったが、これからはもう許しようがない。

厳重な論理的導出にも根ざして、これからはもう摂取不捨である。

「百姓親しまず、五品に不遜なる」

「仁義礼智信の五常に対して不遜なため、百姓たちも親しみ合うことがない。

(仁徳に決定的に反する旧約教義のような邪説が流布されればこそ、民たちもまた不遜になる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・舜典より)

悪逆非道である試みしか為せなかった。それは確かに「過失」であり、本物の善も悪も知った上で

あえて悪を選び、必要もなくわざわざ好き好んで悪逆非道に邁進した場合のような、

「故意」故の許しがたさなどは決して伴っていない。

今まではそうだった。これからはそうではない。

これまでは過失だったが、これからは故意になる。

これまでは許しようがあったが、これからはもう許しようがない。

厳重な論理的導出にも根ざして、これからはもう摂取不捨である。

「百姓親しまず、五品に不遜なる」

「仁義礼智信の五常に対して不遜なため、百姓たちも親しみ合うことがない。

(仁徳に決定的に反する旧約教義のような邪説が流布されればこそ、民たちもまた不遜になる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・舜典より)

病気や犯罪をまず来たさないことが最善で、

来たしてしまった後、医療や刑罰で癒すのがその次である。

大病や大罪を来たしながら、巧みな医療や刑罰で凌ぐのがさらにその次で、

どんなに甚だしい大病や大罪を来たそうとも、医療や刑罰一つ施されないのが最悪だといえる。

上記の善悪の分別は、エントロピー保存則が守られる限りにおいて通用する。

病気や怪我によって自らの身心を傷めたり、犯罪によって他者の身命や財物を損ねたりしたなら、

それは必ずプラスマイナスゼロ以下の一方的な損壊となり、ゼロ以上の構築などには結び付かない。

それは、どんなに医学や法学が発達したところで同じことで、

医療や刑罰によってすでに起きてしまった病気や犯罪を癒すことは、あらかじめ

病気や犯罪を来たさないようにしていく努力以上の成果を挙げることが決してあり得ない。

だから、上記のような病気や犯罪にまつわる善悪の分別が当てはまるといえるが、

もちろん全ては、エントロピー保存則が普遍的である場合に限っての話で、一般論としては、

この世界においては物理法則としてのエントロピー保存則が普遍的であるから、便宜的に、

上記のような善悪の分別もまた、この世界において普遍的に通用すると断ずることができる。

昔の東洋人が、エントロピーの保存則を熱力学的に証明していたなどということはない。

それでも「覆水収むべからず(後漢書・竇何列伝より)」のような直観的な把握によって、

エントロピー保存則の普遍性をも常識的に了承していたのであって、むしろこのような概括的な

普遍法則の承諾から、体系的な善悪の分別のほうを積極的に推し進めてきた東洋人のあり方こそは、

エントロピー保存則の証明みたいな、稚拙な段階ばかりに拘泥し続けて来た

西洋人のあり方よりも誠実であるといえる。

来たしてしまった後、医療や刑罰で癒すのがその次である。

大病や大罪を来たしながら、巧みな医療や刑罰で凌ぐのがさらにその次で、

どんなに甚だしい大病や大罪を来たそうとも、医療や刑罰一つ施されないのが最悪だといえる。

上記の善悪の分別は、エントロピー保存則が守られる限りにおいて通用する。

病気や怪我によって自らの身心を傷めたり、犯罪によって他者の身命や財物を損ねたりしたなら、

それは必ずプラスマイナスゼロ以下の一方的な損壊となり、ゼロ以上の構築などには結び付かない。

それは、どんなに医学や法学が発達したところで同じことで、

医療や刑罰によってすでに起きてしまった病気や犯罪を癒すことは、あらかじめ

病気や犯罪を来たさないようにしていく努力以上の成果を挙げることが決してあり得ない。

だから、上記のような病気や犯罪にまつわる善悪の分別が当てはまるといえるが、

もちろん全ては、エントロピー保存則が普遍的である場合に限っての話で、一般論としては、

この世界においては物理法則としてのエントロピー保存則が普遍的であるから、便宜的に、

上記のような善悪の分別もまた、この世界において普遍的に通用すると断ずることができる。

昔の東洋人が、エントロピーの保存則を熱力学的に証明していたなどということはない。

それでも「覆水収むべからず(後漢書・竇何列伝より)」のような直観的な把握によって、

エントロピー保存則の普遍性をも常識的に了承していたのであって、むしろこのような概括的な

普遍法則の承諾から、体系的な善悪の分別のほうを積極的に推し進めてきた東洋人のあり方こそは、

エントロピー保存則の証明みたいな、稚拙な段階ばかりに拘泥し続けて来た

西洋人のあり方よりも誠実であるといえる。

エントロピー保存則の普遍性「覆水不可収」に根ざして、善悪を上記のように分別するのは、

善と見なせるものを推し進めた場合に着実な福徳の構築が見込まれ、悪と見なせるものを

推し進めた場合に着実な福徳の損壊と、最終的な破滅が見込まれるからである。そして、

覆水不可収が物理的に普遍的である以上は、上記の見込みもまた普遍的なものとなる。

以上で、上記のような善悪の分別の、物理的な普遍性もまた連動的に導き出されたわけである。

民の王化などによって、罪悪の増長を未然に防いで行こうとする儒学などのあり方がより善で、

罪を犯させた上で救ってやろうなどとするようなキリスト教などのあり方がより悪である。

より善だから、儒学などを実践すれば福徳の増進が見込まれる一方、より悪だから、

キリスト教などを実践すれば、福徳の損壊と最終的な破滅に見舞われる。これは、

西洋人こそが拘泥して来た挙句に証明してしまった、熱力学のエントロピー保存則の

普遍性によってこそ確証されたことである。自分たち西洋人が帰依して来たキリスト教こそは、

儒学などと比べればその実践が奨励されるに値しない、邪悪の信教ありのままの姿であることを

西洋人こそが物理的に証明してしまったのである。怨むんなら、そうである自分たちを怨むべきだ。

「子曰く、南人の言えること有り。曰く、人に而て恒無くんば、以て巫医も作す可からず、と。

善いかな。其の徳を恒にせざれば、或いは之れに羞じを承く。子曰く、占わざるのみ」

「先生は言われた。『南方の人々の言葉で、〈人として一定の庸徳が備わっているのでなければ、

占いや医療すら受けるべきではない〉というのがあるが、これはいい言葉だね。庸徳すら備わって

いないというのなら、その行いも恥ずべきことばかり。そんな人間は占いや医療を受ける価値も無い』」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・二二より)

善と見なせるものを推し進めた場合に着実な福徳の構築が見込まれ、悪と見なせるものを

推し進めた場合に着実な福徳の損壊と、最終的な破滅が見込まれるからである。そして、

覆水不可収が物理的に普遍的である以上は、上記の見込みもまた普遍的なものとなる。

以上で、上記のような善悪の分別の、物理的な普遍性もまた連動的に導き出されたわけである。

民の王化などによって、罪悪の増長を未然に防いで行こうとする儒学などのあり方がより善で、

罪を犯させた上で救ってやろうなどとするようなキリスト教などのあり方がより悪である。

より善だから、儒学などを実践すれば福徳の増進が見込まれる一方、より悪だから、

キリスト教などを実践すれば、福徳の損壊と最終的な破滅に見舞われる。これは、

西洋人こそが拘泥して来た挙句に証明してしまった、熱力学のエントロピー保存則の

普遍性によってこそ確証されたことである。自分たち西洋人が帰依して来たキリスト教こそは、

儒学などと比べればその実践が奨励されるに値しない、邪悪の信教ありのままの姿であることを

西洋人こそが物理的に証明してしまったのである。怨むんなら、そうである自分たちを怨むべきだ。

「子曰く、南人の言えること有り。曰く、人に而て恒無くんば、以て巫医も作す可からず、と。

善いかな。其の徳を恒にせざれば、或いは之れに羞じを承く。子曰く、占わざるのみ」

「先生は言われた。『南方の人々の言葉で、〈人として一定の庸徳が備わっているのでなければ、

占いや医療すら受けるべきではない〉というのがあるが、これはいい言葉だね。庸徳すら備わって

いないというのなら、その行いも恥ずべきことばかり。そんな人間は占いや医療を受ける価値も無い』」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・二二より)

死だ、死だ、と頻繁に口にはするものの、結局聖書信者は、

本物の個体の死と真剣に向き合うことには、一貫して拒絶を決め込んでいる。

仏教や神道の観点から言っても、個体の死によって脳の思考も完全に失われるとされる。

脳機能の働きの一種だった祖先崇拝や念仏信仰なども死ねば途絶えるが、それでも

先祖代々受け継がれていく魂や虚空の徳は不滅であり、存命中にそのような不滅なるものと

自己とを繋ぎとめておくための手段として、先祖供養や念仏などが嗜まれるのでもある。

結局、十字架信仰などはそういった意味での、不滅なるものと生存者との連繋を確立するもの

などでは決してないのである。全ては脳機能が健在であり続けることを前提とした箱庭劇の

範囲内であり、脳機能が死滅した後の世界などにまで、全く配慮は及んでいないのである。

脳機能が完全に死滅する、本物の死からは一貫して目を背け続けているから、

あたかも信仰が死後にまで持っていけるかのような物言いまでする。死して棺に納められ、

墓場に埋葬されてなお信仰を保っているとされるから、最後の審判の日には墓場から

復活するともされるが、これら全て、実相から乖離したお遊戯でしかなかったのである。

本物の個体の死と真剣に向き合うことには、一貫して拒絶を決め込んでいる。

仏教や神道の観点から言っても、個体の死によって脳の思考も完全に失われるとされる。

脳機能の働きの一種だった祖先崇拝や念仏信仰なども死ねば途絶えるが、それでも

先祖代々受け継がれていく魂や虚空の徳は不滅であり、存命中にそのような不滅なるものと

自己とを繋ぎとめておくための手段として、先祖供養や念仏などが嗜まれるのでもある。

結局、十字架信仰などはそういった意味での、不滅なるものと生存者との連繋を確立するもの

などでは決してないのである。全ては脳機能が健在であり続けることを前提とした箱庭劇の

範囲内であり、脳機能が死滅した後の世界などにまで、全く配慮は及んでいないのである。

脳機能が完全に死滅する、本物の死からは一貫して目を背け続けているから、

あたかも信仰が死後にまで持っていけるかのような物言いまでする。死して棺に納められ、

墓場に埋葬されてなお信仰を保っているとされるから、最後の審判の日には墓場から

復活するともされるが、これら全て、実相から乖離したお遊戯でしかなかったのである。

脳機能の死滅を伴う、本物の死と真摯に向き合っていくことを完全に拒絶してきたから、

聖書信仰だけは、明らかに他の教学とも段違いなレベルの不誠実さを信者に植えつけて来た。

生命の死と真摯に向き合うことにかけて、あらゆる教学の中でも白眉なのはやはり仏教で、

だからこそ仏教に真摯に帰依する者ほど誠実な人間も他にはない。それとは逆に、

本物の死から完全に目を背けることにかけて、聖書信仰の右に出るものもないからこそ、

聖書を狂信するものほど不誠実な人間も他にない。仏教と聖書教以外の信教帰依者や、

無信仰者などは、えてしてこの間のうちのどこかに位置し、誠実さにかけて敬虔な

仏教信者以上だったり、不誠実さにかけて聖書信者以上だったりすることはまずない。

(もちろん敬虔でない仏教信者や聖書信者が比較対象であれば、この限りでもない)

本物の死と真摯に向き合っていくことこそは、誠実であるが故に快い生を過ごす上での

秘訣ともなる。本物の死から目を背けて、脳機能も健在な生の範疇の限りでしか

何も考えられない所でこそ自意識過剰の思い上がりも増大し、不誠実さも極まり、

以って終始、不快きわまりない人生を送り続けるしかなくなるである。

「鮮民の生くるは、死して之れ久しきにも如かず」

「(肉親との縁も絶たれた)弧寡の民として生きることは、完全に死に絶えることにも及ばない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・蓼莪より)

聖書信仰だけは、明らかに他の教学とも段違いなレベルの不誠実さを信者に植えつけて来た。

生命の死と真摯に向き合うことにかけて、あらゆる教学の中でも白眉なのはやはり仏教で、

だからこそ仏教に真摯に帰依する者ほど誠実な人間も他にはない。それとは逆に、

本物の死から完全に目を背けることにかけて、聖書信仰の右に出るものもないからこそ、

聖書を狂信するものほど不誠実な人間も他にない。仏教と聖書教以外の信教帰依者や、

無信仰者などは、えてしてこの間のうちのどこかに位置し、誠実さにかけて敬虔な

仏教信者以上だったり、不誠実さにかけて聖書信者以上だったりすることはまずない。

(もちろん敬虔でない仏教信者や聖書信者が比較対象であれば、この限りでもない)

本物の死と真摯に向き合っていくことこそは、誠実であるが故に快い生を過ごす上での

秘訣ともなる。本物の死から目を背けて、脳機能も健在な生の範疇の限りでしか

何も考えられない所でこそ自意識過剰の思い上がりも増大し、不誠実さも極まり、

以って終始、不快きわまりない人生を送り続けるしかなくなるである。

「鮮民の生くるは、死して之れ久しきにも如かず」

「(肉親との縁も絶たれた)弧寡の民として生きることは、完全に死に絶えることにも及ばない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・蓼莪より)

「豊とは大なり。大を窮むる者は必ずその居を失う」

「豊とは大なり。大を窮むる者は必ずその居を失う」 「『豊か』とは大いなることだが、大きいことを極めてしまっても、自分の居場所を失う」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・序卦伝より)

実物の農地における豊作などは、それはそれは多大な努力を必要とするもので、

しかも一定の努力すらすれば、それっきりで済むなどというものではなく、

耕作などを蔑ろにすれば途端に凶作に見舞われるし、そうでなくたって旱魃などの災害によって

一挙に実りを奪われたりするもの。実物の農産物の豊作を画策したりする所にこそ

「豊大さを窮める」などということがなく、どこまでも豊作のための努力をし続けていく必要がある。

一方、心境をお笑いやカルト信仰からなるウレシがりによって豊かにさせるということは、

気難しい相手などであればなかなか難しいということはあっても、必ず一定の所で極まってしまう。

無闇やたらとゲハゲハニタニタ笑い飛ばす所に心境が行き着いてしまえば、それまでなのであり、

それ以上にウレシさの質を増していくなんてことも、もはやないのである。

心境がウレシがりの豊満に満たされ尽くして、もはや膠着しきってしまっている状態ともなれば、

自己の内面における自らの立ち位置を見失って、客観的に自己を把握することも覚束なくなる。

これが他でもない「身の程知らず」の状態であり、身の程知らずな状態の人間が、

えてしてヘラヘラと不敵な笑みを浮かべていたりするのも、このためである。

このような身の程知らずと化してしまった人間の心象を、「易経」豊卦・上六では

「其の屋を豊かにし、其の家に蔀す。其の戸を闚うに、闃として其れ人无し。三歳まで覿ず。凶なり」

という風に表現している。自己の家屋、すなわち自分自身の内心ばかりを豊かにしようとして、

自意識過剰の思い上がりを募らせ、内心と外界の間にも、丈夫な格子戸を付けてしまう。

外から格子戸の中を覗いてみても、三年経っても人の気配が全く窺えない状態。それほどにも気配が

うかがえないのは、家屋ばかりを豪華にしすぎたために、家主が自己を見失ってしまっているからで、

ウレシがりの豊満によって内心を満杯にし尽くしてしまっているような人間に、確たる自己などはないのである。

だから、己ればかりを殊更に満たし尽くしているような人間は、自己を見失った身の程知らずとなってしまう。

自分がしっかりと身の程をわきまえるためには、かえって己れを虚しく

することのほうが必要で、豊かさの追求はむしろ農産などの、なかなか豊穣が実現し難くて、

極めるなんてことも決してあり得ないような分野にこそ振り向けるようにすべきなのである。

己れを豊満たらしめることは安易である一方、己れの虚しさと実物の豊穣とを追求していくことは、困難である。

社会的な栄華などと共に虚心を保つことは特に困難で、それこそ虚空の徳を尊ぶ仏門への帰依などにまで

頼らなければならなくなったりもしかねないわけだが、それ以前にまず、己れの個人的な豊満ばかりを

ことさらに追い求めて行こうとうする悪癖から、卒業することが必要だといえる。

「其の屋を豊かにし、其の家に蔀す。其の戸を闚うに、闃として其れ人无し。三歳まで覿ず。凶なり」

という風に表現している。自己の家屋、すなわち自分自身の内心ばかりを豊かにしようとして、

自意識過剰の思い上がりを募らせ、内心と外界の間にも、丈夫な格子戸を付けてしまう。

外から格子戸の中を覗いてみても、三年経っても人の気配が全く窺えない状態。それほどにも気配が

うかがえないのは、家屋ばかりを豪華にしすぎたために、家主が自己を見失ってしまっているからで、

ウレシがりの豊満によって内心を満杯にし尽くしてしまっているような人間に、確たる自己などはないのである。

だから、己ればかりを殊更に満たし尽くしているような人間は、自己を見失った身の程知らずとなってしまう。

自分がしっかりと身の程をわきまえるためには、かえって己れを虚しく

することのほうが必要で、豊かさの追求はむしろ農産などの、なかなか豊穣が実現し難くて、

極めるなんてことも決してあり得ないような分野にこそ振り向けるようにすべきなのである。

己れを豊満たらしめることは安易である一方、己れの虚しさと実物の豊穣とを追求していくことは、困難である。

社会的な栄華などと共に虚心を保つことは特に困難で、それこそ虚空の徳を尊ぶ仏門への帰依などにまで

頼らなければならなくなったりもしかねないわけだが、それ以前にまず、己れの個人的な豊満ばかりを

ことさらに追い求めて行こうとうする悪癖から、卒業することが必要だといえる。

出家修行のような着実な手段にも依らず、

むしろ人並み以上の罪業の積み重ねに邁進しながら、

「自分たちは清められた」とキリシタンがうそぶくのは、

自分たちが汚穢を眼前にした時には、十字架信仰の自己洗脳によって

IQ20〜35程度の重度知能障害状態に自分たちの脳みそを追いやっているからで、

それほどもの知能障害状態で罪業とも対峙するから、その汚らわしさを解することもない。

罪業の汚穢から「目を背ける」というのでは少し語弊があり、

キリシタンは、場合によっては罪業に目を向けもするし、正気を保っているように

見える状態のままで、強盗殺人や寺社打ち壊しのような大罪をも犯すのである。

ただ、そのような事態において、キリシタンは内心、自己洗脳によって自分たちを

重度知能障害級の白痴状態へと追いやっているのであり、その見た目が常人らしく

見えたところで、その脳内は完全に真性の蒙昧に侵されているのである。

罪も穢れも見ていたところで、所詮は見ている者自身の脳みそが、重度知的障害者などとも

同等の倫理理解度と化してしまっていて、まともな倫理的判断を行うこともできない。

倫理的理解度が重度知的障害者並みだから、善の楽しさ、悪の苦しさを感じ取ることも

できないわけで、この内の「悪の苦しみに対する不感症状態」を以ってして、

キリシタンは「自分たちが汚れから清められた」ともほざくのである。

自分たちにとって辛く苦しいこと=汚れ

辛くも苦しくもなく、ただひたすら楽しいこと=聖

という、それはそれは薄ら馬鹿げた思い込みまでもが、キリシタンの潜在意識にはあるわけで、

苦しくたって清浄さのために受け入れねばならないことや、度を越した快楽の汚らわしさの

存在などを全く想定にすら入れていないのは、キリシタンとなるような人間が始めから、

常人よりも遥かに度し難い、自意識過剰の思い上がりを患っていた人間であるからだ。

むしろ人並み以上の罪業の積み重ねに邁進しながら、

「自分たちは清められた」とキリシタンがうそぶくのは、

自分たちが汚穢を眼前にした時には、十字架信仰の自己洗脳によって

IQ20〜35程度の重度知能障害状態に自分たちの脳みそを追いやっているからで、

それほどもの知能障害状態で罪業とも対峙するから、その汚らわしさを解することもない。

罪業の汚穢から「目を背ける」というのでは少し語弊があり、

キリシタンは、場合によっては罪業に目を向けもするし、正気を保っているように

見える状態のままで、強盗殺人や寺社打ち壊しのような大罪をも犯すのである。

ただ、そのような事態において、キリシタンは内心、自己洗脳によって自分たちを

重度知能障害級の白痴状態へと追いやっているのであり、その見た目が常人らしく

見えたところで、その脳内は完全に真性の蒙昧に侵されているのである。

罪も穢れも見ていたところで、所詮は見ている者自身の脳みそが、重度知的障害者などとも

同等の倫理理解度と化してしまっていて、まともな倫理的判断を行うこともできない。

倫理的理解度が重度知的障害者並みだから、善の楽しさ、悪の苦しさを感じ取ることも

できないわけで、この内の「悪の苦しみに対する不感症状態」を以ってして、

キリシタンは「自分たちが汚れから清められた」ともほざくのである。

自分たちにとって辛く苦しいこと=汚れ

辛くも苦しくもなく、ただひたすら楽しいこと=聖

という、それはそれは薄ら馬鹿げた思い込みまでもが、キリシタンの潜在意識にはあるわけで、

苦しくたって清浄さのために受け入れねばならないことや、度を越した快楽の汚らわしさの

存在などを全く想定にすら入れていないのは、キリシタンとなるような人間が始めから、

常人よりも遥かに度し難い、自意識過剰の思い上がりを患っていた人間であるからだ。

十字架信仰は、信者の自意識過剰の思い上がりを控えさせたりしないのみならず、

自意識過剰の思い上がりありきのものの考え方を固着化させて、深刻化させていく。

挙句には、自意識過剰の思い上がりを抱いていない状態などが想像も付かないほどにも

芯から腐れ果てた心象を信者に植え付けさせて、矯正不能な状態にまでしてしまうのである。

キリシタン災禍というのは、この世界に現出している並みかそれ以上にも、

個々の信者の内面においてこそ根深いものとなっていて、それに対しての十分な対処を

施さないことには、現出しているキリシタン災禍の収拾も覚束ない。見えている部分以上にも、

目には見えてはいない部分にこそ、最も根深いキリシタン災禍もまた巣食っているのだといえる。

「子思曰く、昔、我が先君子は道を失う所無し。

道隆なれば則ち従って隆にし、道汚なれば則ち従って汚にす。汲には則ち安んぞ能くせん」

「(孔子の孫の)子思は言った。『昔、我が父(孔子の子の伯魚)は、少しも道を踏み外すことが

なかった。道が隆盛すればその道に従って隆となり、道が汚れてもその道に従って汚れられた。

私ごときにはとうてい真似のできることではない』(『汚れた道に従って汚れる』とは、たとえば

『論語』公冶長第五・二一の、乱世を愚人のフリをしてやり過ごした寧武子の姿などが当てはまる。

清廉な治世も汚れた乱世もよく見極めての倫理的判断が可能であればこその偉業だといえる。)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)

自意識過剰の思い上がりありきのものの考え方を固着化させて、深刻化させていく。

挙句には、自意識過剰の思い上がりを抱いていない状態などが想像も付かないほどにも

芯から腐れ果てた心象を信者に植え付けさせて、矯正不能な状態にまでしてしまうのである。

キリシタン災禍というのは、この世界に現出している並みかそれ以上にも、

個々の信者の内面においてこそ根深いものとなっていて、それに対しての十分な対処を

施さないことには、現出しているキリシタン災禍の収拾も覚束ない。見えている部分以上にも、

目には見えてはいない部分にこそ、最も根深いキリシタン災禍もまた巣食っているのだといえる。

「子思曰く、昔、我が先君子は道を失う所無し。

道隆なれば則ち従って隆にし、道汚なれば則ち従って汚にす。汲には則ち安んぞ能くせん」

「(孔子の孫の)子思は言った。『昔、我が父(孔子の子の伯魚)は、少しも道を踏み外すことが

なかった。道が隆盛すればその道に従って隆となり、道が汚れてもその道に従って汚れられた。

私ごときにはとうてい真似のできることではない』(『汚れた道に従って汚れる』とは、たとえば

『論語』公冶長第五・二一の、乱世を愚人のフリをしてやり過ごした寧武子の姿などが当てはまる。

清廉な治世も汚れた乱世もよく見極めての倫理的判断が可能であればこその偉業だといえる。)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)

完全誤謬の化身であるキリストの降臨によって、

この世に甚大な禍いがもたらされる。その際に異教徒などとは違って

自分たちが救済の対象になるとされるのが、キリスト信仰の正体である。

そもそもキリストなどがこの世に降臨しなければ、

この世に禍いがもたらされることもないのだから、

キリスト信者を含む誰しもが禍いなどに見舞われずに済む。

にもかかわらず、キリスト教徒はキリストの降臨によってこの世に

甚大な禍いがもたらされる中で、自分たちが特定して救われることを信じようとする。

救われることを企図することが信仰である一方で、この世に禍いがもたらされるのは

もはやほとんど信仰ですらない、キリスト教徒にとっての大前提である。

この世に大前提としての禍いがもたらされる根拠は、旧約の記述である。

バベルの塔は崩壊し、世界中を飲み込むほどの大洪水が起こる中で、

ユダヤ教徒がノアの箱舟に乗ることで救いを免れるという旧約の記述を、

「十字架信仰によって救われる」という風に置き換えているわけで、

十字架信仰こそは本義とされるキリスト教徒にとって、この世に大いなる

禍いがもたらされるという旧約の記録自体は、全く信仰対象でもないとまでは

いかないにしても、第二第三の信仰対象とされる。そのため、この世に積極的に

禍いをもたらしていくことこそが本義とされる旧約信仰(ユダヤ)などと比べれば、

「救済」という部分こそが第一義であるとされるぶんだけ、キリスト信仰のほうが

「粗悪さ」にかけてマシであるような印象を抱かせもするのである。

この世に甚大な禍いがもたらされる。その際に異教徒などとは違って

自分たちが救済の対象になるとされるのが、キリスト信仰の正体である。

そもそもキリストなどがこの世に降臨しなければ、

この世に禍いがもたらされることもないのだから、

キリスト信者を含む誰しもが禍いなどに見舞われずに済む。

にもかかわらず、キリスト教徒はキリストの降臨によってこの世に

甚大な禍いがもたらされる中で、自分たちが特定して救われることを信じようとする。

救われることを企図することが信仰である一方で、この世に禍いがもたらされるのは

もはやほとんど信仰ですらない、キリスト教徒にとっての大前提である。

この世に大前提としての禍いがもたらされる根拠は、旧約の記述である。

バベルの塔は崩壊し、世界中を飲み込むほどの大洪水が起こる中で、

ユダヤ教徒がノアの箱舟に乗ることで救いを免れるという旧約の記述を、

「十字架信仰によって救われる」という風に置き換えているわけで、

十字架信仰こそは本義とされるキリスト教徒にとって、この世に大いなる

禍いがもたらされるという旧約の記録自体は、全く信仰対象でもないとまでは

いかないにしても、第二第三の信仰対象とされる。そのため、この世に積極的に

禍いをもたらしていくことこそが本義とされる旧約信仰(ユダヤ)などと比べれば、

「救済」という部分こそが第一義であるとされるぶんだけ、キリスト信仰のほうが

「粗悪さ」にかけてマシであるような印象を抱かせもするのである。

上記のようなキリスト信仰の内実を鑑みてみるに、キリスト教徒は、

自分たちから率先して信仰を途絶していくことは、まずできないことが分かる。

新約のイエキリにまつわる記録を信じるという以前に、旧約の記録に基づいてこの世に

甚大な災禍がもたらされるという思い込みが大前提としてある。だからこそ無理にでも

キリスト信仰によって救われようとするのだから、まずは、旧約の記録が全くの虚構であり、

人々が「文化的前提」として扱うにも値しない無意味な書であることを公表する必要がある。

新約にしろ旧約にしろ、イスラエル聖書はその全てが信用に値しない虚偽虚言の集成で

あることには違いない。ただ、あくまで新約の記録のほうが旧約に依存しているのであり、

旧約の信憑性があってこその、新約の信憑性でみあるのだから、まずは旧約の記録の

「カルト詐欺指南」としての内実を明らかにし、そのカルト詐欺がもたらすマッチポンプの

「ポンプ」として新約教義が捏造されたことをも、順を追って説明する。カルト詐欺の

手管としての、旧約教義の実践が絶やされたからには、旧約教義がもたらすとされる

大災禍から救われようとするための新約信仰も、もはや必要がなくなる、だからもう

十字架などを信じる必要もないのだと説明して、全てのキリスト教徒にも棄教を促す。

十字架を信じたからと言って、別に旧約信仰の災禍から免れられるわけでもないが、旧約と新約、

両方の教義を通じて、邪信を二重三重にこじらせてしまっているキリスト教徒を、狂信の悪循環から

脱出させるためには、やはり「最初の邪信」たる旧約進行から絶やされていかなければならない。

自分たちから率先して信仰を途絶していくことは、まずできないことが分かる。

新約のイエキリにまつわる記録を信じるという以前に、旧約の記録に基づいてこの世に

甚大な災禍がもたらされるという思い込みが大前提としてある。だからこそ無理にでも

キリスト信仰によって救われようとするのだから、まずは、旧約の記録が全くの虚構であり、

人々が「文化的前提」として扱うにも値しない無意味な書であることを公表する必要がある。

新約にしろ旧約にしろ、イスラエル聖書はその全てが信用に値しない虚偽虚言の集成で

あることには違いない。ただ、あくまで新約の記録のほうが旧約に依存しているのであり、

旧約の信憑性があってこその、新約の信憑性でみあるのだから、まずは旧約の記録の

「カルト詐欺指南」としての内実を明らかにし、そのカルト詐欺がもたらすマッチポンプの

「ポンプ」として新約教義が捏造されたことをも、順を追って説明する。カルト詐欺の

手管としての、旧約教義の実践が絶やされたからには、旧約教義がもたらすとされる

大災禍から救われようとするための新約信仰も、もはや必要がなくなる、だからもう

十字架などを信じる必要もないのだと説明して、全てのキリスト教徒にも棄教を促す。

十字架を信じたからと言って、別に旧約信仰の災禍から免れられるわけでもないが、旧約と新約、

両方の教義を通じて、邪信を二重三重にこじらせてしまっているキリスト教徒を、狂信の悪循環から

脱出させるためには、やはり「最初の邪信」たる旧約進行から絶やされていかなければならない。

「事うるに孰れをか大と為す、事うるに親を大と為す。守るに孰れをか大と為す、

守るに身を大と為す。其の身を失わずして能く其の親に事うる者は、吾れ之れを聞くも、

其の身を失いて能く其の親に事うる者は、吾れ未だ之れ聞かざるなり。孰れをか事うると為らざらん。

親に事うるは事うるの本なり。孰れをか守ると為らざらん。身を守るは、守るの本なり」

「誰に仕えることが最も重大なことであろうか、親に仕えることこそは最も重大なことであろう。

何を守ることが最も重大なことであろうか、わが身を守ることこそは最も重大なことであろう。

わが身を守りつつ親に仕えることが出来たものは私も聞いたことがあるが、

わが身を失いながら親に仕えることが出来たものなどは、私は聞いたことがない。

人に仕えるということにも色々あるが、親に仕えることこそは仕えることの根本であるといえる。

守るものにも色々とあるが、わが身を守ることこそは守るということの根本であるといえる。

(親に仕えることを棄てて脳内超越神に仕え、わが身を失って天に召され、救われ守られるという

キリスト信仰の構造とは真逆の内容となっている。それでいてこれが仕えたり、守ったりすることの本来のあり方である)」

(権力道徳聖——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一九より)

守るに身を大と為す。其の身を失わずして能く其の親に事うる者は、吾れ之れを聞くも、

其の身を失いて能く其の親に事うる者は、吾れ未だ之れ聞かざるなり。孰れをか事うると為らざらん。

親に事うるは事うるの本なり。孰れをか守ると為らざらん。身を守るは、守るの本なり」

「誰に仕えることが最も重大なことであろうか、親に仕えることこそは最も重大なことであろう。

何を守ることが最も重大なことであろうか、わが身を守ることこそは最も重大なことであろう。

わが身を守りつつ親に仕えることが出来たものは私も聞いたことがあるが、

わが身を失いながら親に仕えることが出来たものなどは、私は聞いたことがない。

人に仕えるということにも色々あるが、親に仕えることこそは仕えることの根本であるといえる。

守るものにも色々とあるが、わが身を守ることこそは守るということの根本であるといえる。

(親に仕えることを棄てて脳内超越神に仕え、わが身を失って天に召され、救われ守られるという

キリスト信仰の構造とは真逆の内容となっている。それでいてこれが仕えたり、守ったりすることの本来のあり方である)」

(権力道徳聖——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一九より)

正しい言葉に正しい行いが伴うとも、間違った言葉に間違った行いが伴うとも限らない。

行いの過ちを取り繕うために正しげな言葉を駆使してみたり、逆に行いの正しさに

万全の守りがあるから、多少は戯れの放言をしてみたりすることもある。

行いによって殺人や窃盗のような実罪が犯されることもあれば、言葉によって

詐欺や偽証のような実罪が犯されることもある。ただ、言葉によって犯される罪にも、

必ず行為能力(財力や法権など)の取り扱いが伴っていて、その行為能力が人々の生活や

活動を大きく左右するものであればこそ、行為能力を不正に取り扱おうとすることを

目的とした詐欺なり偽証なりが、言葉によって犯される実罪ともなるのである。

故に、実罪は必ず行いと共にある一方で、言葉と共にはあったりなかったりするといえる。

行いが完全に行為能力の扱いを放棄しているというのなら、発言が相当に口汚くたって、

その発言が実罪につながることはほとんどない。社会的にどうといった効果があるわけ

でもないのに、口先だけは威勢がいい、その有り様は冷笑にすら値するものとなる。

実罪の罪障にかけては、行いが本であり、言葉は末だったり、末ですらなかったりする。

だから社会道徳の大家である儒家では行いの正しさを第一とし、発言の正しさは第二とする。

もちろん言葉も正しいに越したことはないが、過ちを取り繕うための巧言令色などもあるから、

言葉の正しさ美しさなどを決して信用はしない。記録として残されている言辞の秀逸さでは

孔子<孟子<荀子だが、儒者としての評価はむしろ孔子>孟子>荀子だったりもするように、

口先ばかりの美辞麗句を、かえって徳行にかけての減点対象にすらしたりもするのである。

行いの過ちを取り繕うために正しげな言葉を駆使してみたり、逆に行いの正しさに

万全の守りがあるから、多少は戯れの放言をしてみたりすることもある。

行いによって殺人や窃盗のような実罪が犯されることもあれば、言葉によって

詐欺や偽証のような実罪が犯されることもある。ただ、言葉によって犯される罪にも、

必ず行為能力(財力や法権など)の取り扱いが伴っていて、その行為能力が人々の生活や

活動を大きく左右するものであればこそ、行為能力を不正に取り扱おうとすることを

目的とした詐欺なり偽証なりが、言葉によって犯される実罪ともなるのである。

故に、実罪は必ず行いと共にある一方で、言葉と共にはあったりなかったりするといえる。

行いが完全に行為能力の扱いを放棄しているというのなら、発言が相当に口汚くたって、

その発言が実罪につながることはほとんどない。社会的にどうといった効果があるわけ

でもないのに、口先だけは威勢がいい、その有り様は冷笑にすら値するものとなる。

実罪の罪障にかけては、行いが本であり、言葉は末だったり、末ですらなかったりする。

だから社会道徳の大家である儒家では行いの正しさを第一とし、発言の正しさは第二とする。

もちろん言葉も正しいに越したことはないが、過ちを取り繕うための巧言令色などもあるから、

言葉の正しさ美しさなどを決して信用はしない。記録として残されている言辞の秀逸さでは

孔子<孟子<荀子だが、儒者としての評価はむしろ孔子>孟子>荀子だったりもするように、

口先ばかりの美辞麗句を、かえって徳行にかけての減点対象にすらしたりもするのである。

言葉による罪が、特に多く犯されるようになるのが法治主義社会、契約主義社会である。

拳一つ、小刀一つ用いられない完全な文治下において、契約書や権利書一枚によって、

本当に人間の命までもが左右される。そんな中で、確かに言葉による実罪もまた

多量に犯されることになるわけで、言葉による罪を全く裁かないというのであれば、

大量の殺人罪級の詐欺師や嘘吐きが野に放られたままで居続けることになる。

契約主義の精神的怠惰が未だ抜けきらない限りにおいて、「妖言」の罪を精査して取締りの

対象とすることも、それなりに欠かせないのも確かだが、さりとて、「口汚さすなわち罪」として

扱われたりまでするのも考えもので、言行にまつわる罪の何たるかを人々がよく自主判断できるように

なったなら、高祖以来の法制緩和策で人々の自主的な善悪の分別が養われるようになった前漢初期、

呂后の代に妖言罪が撤廃されたようにして、口先の自由はかえって守られていくようにすらなる。

罪はあくまで罪として裁かれる一方で、罪でないものに対する解放もまた推進されていくことになる。

「夏の道は未だ辞を涜せず、備わるを求めず、大いに民に望まず、民未だ其れ親しむを厭わず。

殷人は未だ礼を涜せず、備わるを民に求む。周人は民を強いて、未だ神を涜せず、而して賞爵刑罰窮む」

「虞夏の頃にはまだ朝廷の辞令が冒涜されたような試しもなかったので、人々に善悪の分別が

備わることを求めることすらなく、そのため民も大いに君に親しんだ。殷の頃には朝廷の辞令を謗るような

ものはいても、作為された礼楽を冒涜するような者まではいなかったので、人々に分別を求めることができた。

周代には辞令や礼楽を謗る者も多くなったため、これらを強いるようになり、辛うじて神を

冒涜までする者はいないという状態だった。これに至って賞罰の作為も極まることとなった。

(言葉による冒涜という意味であれば、朝廷の辞令や礼楽への冒涜が行われないことのほうが程度が高い。

神に対する冒涜云々が取り沙汰されている時点で、もはや人々には自主的な分別すらないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)

拳一つ、小刀一つ用いられない完全な文治下において、契約書や権利書一枚によって、

本当に人間の命までもが左右される。そんな中で、確かに言葉による実罪もまた

多量に犯されることになるわけで、言葉による罪を全く裁かないというのであれば、

大量の殺人罪級の詐欺師や嘘吐きが野に放られたままで居続けることになる。

契約主義の精神的怠惰が未だ抜けきらない限りにおいて、「妖言」の罪を精査して取締りの

対象とすることも、それなりに欠かせないのも確かだが、さりとて、「口汚さすなわち罪」として

扱われたりまでするのも考えもので、言行にまつわる罪の何たるかを人々がよく自主判断できるように

なったなら、高祖以来の法制緩和策で人々の自主的な善悪の分別が養われるようになった前漢初期、

呂后の代に妖言罪が撤廃されたようにして、口先の自由はかえって守られていくようにすらなる。

罪はあくまで罪として裁かれる一方で、罪でないものに対する解放もまた推進されていくことになる。

「夏の道は未だ辞を涜せず、備わるを求めず、大いに民に望まず、民未だ其れ親しむを厭わず。

殷人は未だ礼を涜せず、備わるを民に求む。周人は民を強いて、未だ神を涜せず、而して賞爵刑罰窮む」

「虞夏の頃にはまだ朝廷の辞令が冒涜されたような試しもなかったので、人々に善悪の分別が

備わることを求めることすらなく、そのため民も大いに君に親しんだ。殷の頃には朝廷の辞令を謗るような

ものはいても、作為された礼楽を冒涜するような者まではいなかったので、人々に分別を求めることができた。

周代には辞令や礼楽を謗る者も多くなったため、これらを強いるようになり、辛うじて神を

冒涜までする者はいないという状態だった。これに至って賞罰の作為も極まることとなった。

(言葉による冒涜という意味であれば、朝廷の辞令や礼楽への冒涜が行われないことのほうが程度が高い。

神に対する冒涜云々が取り沙汰されている時点で、もはや人々には自主的な分別すらないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)

実の親兄弟との関係すら蔑ろにする者が、

真の朋友関係を築き上げられるようなこともありはしない。

それは、妾腹の私生児ほどにも親を親しみにくい立場に生まれた人間といえども同じことで、

当該の境遇に生まれ育ちながらも、母を慈しみ、自らも先祖供養を果たした孔子の場合は、

顔淵や子路のような門弟との交遊の記録にも一定の親密さが垣間見られるのに対し、

先祖供養も孝養もほったらかして「親族兄弟での殺し合いをさせる」とまで予言した

イエスのほうはといえば、実質門弟である「使徒」とされる取り巻きとの

交わりもどこか他人行儀で、確かに「人間同士の関係」という印象に乏しい。

それは別に、イエスが「神の子」だったからではなく、

一番身近な人間関係である親族兄弟との親しみすらをも放棄した孤独者だったからで、

親族との親しみすら放棄した結果として、赤の他人である使徒や信者などの取り巻きとも

他人行儀な付き合いしかできなかったという以上の、何事でもあり得なかったのである。

脳内超越神への帰依という妄想と引き換えに、天下万人誰しもとの他人行儀な付き合いを頑ななものと

ならしめるイエス流の精神病理は、確かに全てのキリスト教徒らに対しても強固に植え付けられて、

誰しもが他人同然な存在であることを前提とした、巧みな修辞などをも発展させたのだった。

真の朋友関係を築き上げられるようなこともありはしない。

それは、妾腹の私生児ほどにも親を親しみにくい立場に生まれた人間といえども同じことで、

当該の境遇に生まれ育ちながらも、母を慈しみ、自らも先祖供養を果たした孔子の場合は、

顔淵や子路のような門弟との交遊の記録にも一定の親密さが垣間見られるのに対し、

先祖供養も孝養もほったらかして「親族兄弟での殺し合いをさせる」とまで予言した

イエスのほうはといえば、実質門弟である「使徒」とされる取り巻きとの

交わりもどこか他人行儀で、確かに「人間同士の関係」という印象に乏しい。

それは別に、イエスが「神の子」だったからではなく、

一番身近な人間関係である親族兄弟との親しみすらをも放棄した孤独者だったからで、

親族との親しみすら放棄した結果として、赤の他人である使徒や信者などの取り巻きとも

他人行儀な付き合いしかできなかったという以上の、何事でもあり得なかったのである。

脳内超越神への帰依という妄想と引き換えに、天下万人誰しもとの他人行儀な付き合いを頑ななものと

ならしめるイエス流の精神病理は、確かに全てのキリスト教徒らに対しても強固に植え付けられて、

誰しもが他人同然な存在であることを前提とした、巧みな修辞などをも発展させたのだった。

聖書教徒と聖書教徒、あるいは聖書教徒と非聖書教徒との関係は必ず、非聖書教徒同士の

関係よりも他人行儀なものであり、聖書教徒同士での最も親密な人間関係ですら、

非聖書教徒同士での最も疎遠な交友関係ほどにも親密なものではない。

聖書教徒同士での交友関係などというものも、非聖書教徒の立場からすれば必ず一定以上に

浅はかなもので、だからこそ利権の共有関係をありのままに「友愛」などと呼びもする。

利権の共有関係なんてただの商業関係でしかなく、アカの他人同士であってもいくらでも

持ち得る関係なわけだが、聖書教徒にとっての交友なんてのは、利権が絡もうが絡むまいが

他人同士も同然のものでしかないから、利権絡みの関係すら平気で友愛などとして扱ってしまうのである。

普遍的かつ全般的に、聖書教徒の人間関係は疎遠なものであり、決定的に「和」が欠けた

代物だといえる。非聖書教徒でも、一部の郷原(世間知らずの偽善者)が聖書教徒並みに

疎遠な人間関係しか築けないことがあるが、聖書信仰の源流である古代ユダヤ教からして、

中東の郷原(聖書詐欺師)によって拵えられたものであり、その正体は一にしているといえる。

「宗公に恵いて、神も時に怨む罔く、神も時に恫む罔き。寡妻を刑して兄弟に至り、以て家邦をも御む」

「(実際の主君の)皇祖に従って、(正統な)神々もまた怨んだり痛ましがったりすることがない。

(孔子の母のような)寡婦をも慈しんで自らの兄弟にまで至り、以って万邦を治め尽くすまでに至る。

(正統な神仏が怨み痛ましんだりすることがないのは、まず実の母兄弟への慈しみに尽くすことである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・文王之什・思斉より)

関係よりも他人行儀なものであり、聖書教徒同士での最も親密な人間関係ですら、

非聖書教徒同士での最も疎遠な交友関係ほどにも親密なものではない。

聖書教徒同士での交友関係などというものも、非聖書教徒の立場からすれば必ず一定以上に

浅はかなもので、だからこそ利権の共有関係をありのままに「友愛」などと呼びもする。

利権の共有関係なんてただの商業関係でしかなく、アカの他人同士であってもいくらでも

持ち得る関係なわけだが、聖書教徒にとっての交友なんてのは、利権が絡もうが絡むまいが

他人同士も同然のものでしかないから、利権絡みの関係すら平気で友愛などとして扱ってしまうのである。

普遍的かつ全般的に、聖書教徒の人間関係は疎遠なものであり、決定的に「和」が欠けた

代物だといえる。非聖書教徒でも、一部の郷原(世間知らずの偽善者)が聖書教徒並みに

疎遠な人間関係しか築けないことがあるが、聖書信仰の源流である古代ユダヤ教からして、

中東の郷原(聖書詐欺師)によって拵えられたものであり、その正体は一にしているといえる。

「宗公に恵いて、神も時に怨む罔く、神も時に恫む罔き。寡妻を刑して兄弟に至り、以て家邦をも御む」

「(実際の主君の)皇祖に従って、(正統な)神々もまた怨んだり痛ましがったりすることがない。

(孔子の母のような)寡婦をも慈しんで自らの兄弟にまで至り、以って万邦を治め尽くすまでに至る。

(正統な神仏が怨み痛ましんだりすることがないのは、まず実の母兄弟への慈しみに尽くすことである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・文王之什・思斉より)

悪行に伴う良心の呵責は、人が怪我をした場合に感ずる痛みなどと同じで、

健全な心身機能の発露の一種だといえる。無痛症のごとく自らの悪行に

呵責を抱くこともないのなら、絶体絶命の自滅の窮地にまでまっしぐらとも

なりかねないから、むしろ良心の呵責を抱けることは大事にすべきで、

そもそも呵責を抱かなくて済むぐらいに、浄行に徹することを重んずるべきだといえる。

良心の呵責がどういった原理に基づいて起こるのかは、大乗仏教の唯識思想によって

基本から体系化され、他の大乗仏教思想においても大命題の一つとされている。

仏教は唯心論だから、苦とか楽とかいった心性を本に据えて、世俗の現象などを

末に置くが、両者は決して別個のものではなく、善因楽果は確かに世俗的な福徳に

結び付き、悪因苦果は現実の災禍に結び付くもの。善悪にまつわる心性の苦楽は、

禍福を察知するアンテナの反応とでもいったところで、反応が正常である限りにおいて

確かに楽と福は一致し、苦と禍も一致するが、反応が異常であれば楽が禍に結び付いたり

苦が福に結び付いたり、そもそも苦楽と禍福が全く連動的な関係を持たなかったりする。

唯識思想を初歩中の初歩とする大乗仏教は、結局、苦楽と禍福の連動を正常ならしめて、

楽に基づいて福を得、苦に基づいて禍を除けることを推進するので、災禍が甚大化したり

する前からその種子を苦痛として感じ取り、その種子を摘み取ることによる安寧をも実現する。

健全な心身機能の発露の一種だといえる。無痛症のごとく自らの悪行に

呵責を抱くこともないのなら、絶体絶命の自滅の窮地にまでまっしぐらとも

なりかねないから、むしろ良心の呵責を抱けることは大事にすべきで、

そもそも呵責を抱かなくて済むぐらいに、浄行に徹することを重んずるべきだといえる。

良心の呵責がどういった原理に基づいて起こるのかは、大乗仏教の唯識思想によって

基本から体系化され、他の大乗仏教思想においても大命題の一つとされている。

仏教は唯心論だから、苦とか楽とかいった心性を本に据えて、世俗の現象などを

末に置くが、両者は決して別個のものではなく、善因楽果は確かに世俗的な福徳に

結び付き、悪因苦果は現実の災禍に結び付くもの。善悪にまつわる心性の苦楽は、

禍福を察知するアンテナの反応とでもいったところで、反応が正常である限りにおいて

確かに楽と福は一致し、苦と禍も一致するが、反応が異常であれば楽が禍に結び付いたり

苦が福に結び付いたり、そもそも苦楽と禍福が全く連動的な関係を持たなかったりする。

唯識思想を初歩中の初歩とする大乗仏教は、結局、苦楽と禍福の連動を正常ならしめて、

楽に基づいて福を得、苦に基づいて禍を除けることを推進するので、災禍が甚大化したり

する前からその種子を苦痛として感じ取り、その種子を摘み取ることによる安寧をも実現する。

儒学の場合はそんな超絶技巧な哲学探求は抜きにして、着実に福徳に結び付くことが

保証される行いと、災禍に見舞われることが紛れもない行いとを大まかに取り上げて、

後者を避けて前者を進取することによる勧善懲悪に務める。結果、「浩然の気」の

ようなすがすがしさをも得られると孟子なども言ってはいるが、儒学は別に唯心論では

ないから、内面の心性にまで遡ってああだこうだと論ずることは二の次とされている。

それにしたって、結局儒学の実践者も、結局は悪因苦果をもたらす行いを避けて、

善因楽果をもたらす行いを進取しているから、大乗仏教の唯心的な分析も、非常な

共感を以って理解することができる。聖書信者などであればそんなことはないはずで、

たとえ文面として唯識思想の内容が理解できたところで、そこに感情にまで根ざした

同意などはできないはずだ。善悪にかけて苦楽を感ずるアンテナからして狂ってしまって

いるから、別に無理に正そうとしていなくとも、それなりに正されたアンテナを持ち

合わせている儒者などが唯識論に抱けるような共感は、微塵たりとも抱けないはずである。

善因楽果、悪因苦果は、正常な感性を持ち合わせている人間にとっての普遍法則であり、

感性が狂えばいくらでもその因果関係は破綻する。しかし、感性が狂うこと自体が後々により

大きな禍いを招く因子ともなるため、結局の所、総合的な因果関係は満たされる。だから結局、

唯識のわきまえや儒行などに根ざして、正常な感性を保っておくにも越したことはないのである。

「哀楽時を失えば、殃咎必ず至る」

「哀楽が時宜に適っていなければ、後々に必ずその報いが禍と咎となってやってくる。

(悪逆非道の中に良心の呵責を抱かないでいたりするのも、哀楽の失時であるといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公二十年より)

保証される行いと、災禍に見舞われることが紛れもない行いとを大まかに取り上げて、

後者を避けて前者を進取することによる勧善懲悪に務める。結果、「浩然の気」の

ようなすがすがしさをも得られると孟子なども言ってはいるが、儒学は別に唯心論では

ないから、内面の心性にまで遡ってああだこうだと論ずることは二の次とされている。

それにしたって、結局儒学の実践者も、結局は悪因苦果をもたらす行いを避けて、

善因楽果をもたらす行いを進取しているから、大乗仏教の唯心的な分析も、非常な

共感を以って理解することができる。聖書信者などであればそんなことはないはずで、

たとえ文面として唯識思想の内容が理解できたところで、そこに感情にまで根ざした

同意などはできないはずだ。善悪にかけて苦楽を感ずるアンテナからして狂ってしまって

いるから、別に無理に正そうとしていなくとも、それなりに正されたアンテナを持ち

合わせている儒者などが唯識論に抱けるような共感は、微塵たりとも抱けないはずである。

善因楽果、悪因苦果は、正常な感性を持ち合わせている人間にとっての普遍法則であり、

感性が狂えばいくらでもその因果関係は破綻する。しかし、感性が狂うこと自体が後々により

大きな禍いを招く因子ともなるため、結局の所、総合的な因果関係は満たされる。だから結局、

唯識のわきまえや儒行などに根ざして、正常な感性を保っておくにも越したことはないのである。

「哀楽時を失えば、殃咎必ず至る」

「哀楽が時宜に適っていなければ、後々に必ずその報いが禍と咎となってやってくる。

(悪逆非道の中に良心の呵責を抱かないでいたりするのも、哀楽の失時であるといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公二十年より)

家の内に落ち着いてよく家内を静め、夫に万全の信頼を

置いている女ともなれば、これは良妻賢母そのものだといえる。

ソクラテスの「洞窟の比喩」のように、暗い穴蔵の奥底から外界を

観察するあり方なども、嫁いだ女があまり無闇に視野を広げたりしないで

いようとする貞順さの現れとしては良好であると、「易経」帰妹・九二にもある。

それは、夫に従順である、妻たる女のあり方としてこそ吉祥な姿なのであり、

社会に打って出る男までもがそのようなあり方であるのは、むしろ不吉なのである。

(「易経」履卦・六三でも、「洞窟の比喩」に基づくような為政が

「無知な軍政」に譬えられた上で、「凶である」と断じられている)

春秋戦国時代、極度の争乱下にあった中国において、男までもが社会への積極的な

参画を自重して、家で静かにしていることを促す学派としての「道家」があった。

それは、社会参画すなわち争乱への参画というほどにも、当時の中国が極度の乱世に

陥っていたからこそ有効たり得た言い分であり、道家の奨励するような極度の隠退志向が

婦女子や老人だけでなく、壮年の男などにまで適用されたりする状況は、やはり異常なのである。

置いている女ともなれば、これは良妻賢母そのものだといえる。

ソクラテスの「洞窟の比喩」のように、暗い穴蔵の奥底から外界を

観察するあり方なども、嫁いだ女があまり無闇に視野を広げたりしないで

いようとする貞順さの現れとしては良好であると、「易経」帰妹・九二にもある。

それは、夫に従順である、妻たる女のあり方としてこそ吉祥な姿なのであり、

社会に打って出る男までもがそのようなあり方であるのは、むしろ不吉なのである。

(「易経」履卦・六三でも、「洞窟の比喩」に基づくような為政が

「無知な軍政」に譬えられた上で、「凶である」と断じられている)

春秋戦国時代、極度の争乱下にあった中国において、男までもが社会への積極的な

参画を自重して、家で静かにしていることを促す学派としての「道家」があった。

それは、社会参画すなわち争乱への参画というほどにも、当時の中国が極度の乱世に

陥っていたからこそ有効たり得た言い分であり、道家の奨励するような極度の隠退志向が

婦女子や老人だけでなく、壮年の男などにまで適用されたりする状況は、やはり異常なのである。

春秋戦国時代における中国の争乱から避難して、日本に移住して来た弥生系の渡来人たちも、

大人の男までもが隠退を是としてしまうような事態の劣悪さを忌んで、主婦の神たる

アマテラスを日本神話上の最高神へと擁立もした。(もちろん唯一無二というわけでもない)

スサノオのような荒くれ者の男神の乱暴を忌んで岩戸に隠れ、岩戸の内から外を眺めるに

際しても、あくまで「コッソリ」と眇めに見るようなその姿は、妻や母たる女としてこそ

理想の姿なのであり、これと同じようなあり方を男が実践したなら、それこそ女々しいだけである。

そして、アマテラスこそは、人が全幅の信頼を置くべき神としても、至高であるといえる。

実物の妻や母ではなく、妻や母たる女のあるべき姿としての理想系であるアマテラスに最大の

信頼を置いて、女こそは実際にそうあり、社会に打って出る男も、アマテラスのようであろうと

する女のその姿勢にこそ信頼を置いて、自分はむしろスサノオのようであればいいのである。

スサノオはといえば、その髪の内にムカデを飼っていたりもするほどもの豪傑の神であり、姉弟神

としてアマテラスとの対極的な関係にもあればこそ、道家的な静寂さともスサノオこそは無縁である。

妻たる女が家でアマテラスのようであればこそ、夫たる男もまた世間でスサノオのようですら居られる。

そこに夫唱婦随の理想形もまたあるのであり、夫婦がそのようで居られる世の中こそは、吉祥でもある。

「事は静かなることを欲し、以て陰陽の定まる所を待つ」

「万事が静かなることを欲し、それにより陰陽雌雄が定まるのを待つ。

(自分一身の静寂などではなく、天地万物の静寂にまで志しは及ぶ)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)

大人の男までもが隠退を是としてしまうような事態の劣悪さを忌んで、主婦の神たる

アマテラスを日本神話上の最高神へと擁立もした。(もちろん唯一無二というわけでもない)

スサノオのような荒くれ者の男神の乱暴を忌んで岩戸に隠れ、岩戸の内から外を眺めるに

際しても、あくまで「コッソリ」と眇めに見るようなその姿は、妻や母たる女としてこそ

理想の姿なのであり、これと同じようなあり方を男が実践したなら、それこそ女々しいだけである。

そして、アマテラスこそは、人が全幅の信頼を置くべき神としても、至高であるといえる。

実物の妻や母ではなく、妻や母たる女のあるべき姿としての理想系であるアマテラスに最大の

信頼を置いて、女こそは実際にそうあり、社会に打って出る男も、アマテラスのようであろうと

する女のその姿勢にこそ信頼を置いて、自分はむしろスサノオのようであればいいのである。

スサノオはといえば、その髪の内にムカデを飼っていたりもするほどもの豪傑の神であり、姉弟神

としてアマテラスとの対極的な関係にもあればこそ、道家的な静寂さともスサノオこそは無縁である。

妻たる女が家でアマテラスのようであればこそ、夫たる男もまた世間でスサノオのようですら居られる。

そこに夫唱婦随の理想形もまたあるのであり、夫婦がそのようで居られる世の中こそは、吉祥でもある。

「事は静かなることを欲し、以て陰陽の定まる所を待つ」

「万事が静かなることを欲し、それにより陰陽雌雄が定まるのを待つ。

(自分一身の静寂などではなく、天地万物の静寂にまで志しは及ぶ)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)

テレビあたりが、

男にとっては狭すぎる視野を、

女にとっては広すぎる視野を

人々に植え付ける。

男なら、テレビよりも広い視野を持つべきだし、

女なら、テレビすら視野としては広すぎると言える。

電通のステマに踊らされるぐらいなら、

自分で服装や手料理を研究してるほうが、

実際、男の目から見ても魅力的だといえる。

男にとっては狭すぎる視野を、

女にとっては広すぎる視野を

人々に植え付ける。

男なら、テレビよりも広い視野を持つべきだし、

女なら、テレビすら視野としては広すぎると言える。

電通のステマに踊らされるぐらいなら、

自分で服装や手料理を研究してるほうが、

実際、男の目から見ても魅力的だといえる。

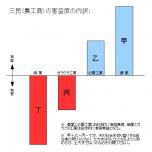

実物の農産が土地の良し悪しによって何十倍、百倍なんて豊作に結び付くなんてことも、もちろんない。

平均を100とした場合の作況指数は、どんなに豊作でも110越えあたりがいいとこで、十倍に当たる

1000はおろか、200や300すら非常識すぎて想定もされないような数値となっている。

まるでわらしべ長者のようにして、わずかな元手を頼りに何十倍、何百倍の収益を上げるという望みは、

商売や博打に限って可能となることで、農漁業はおろか、純粋な工業生産によってですら、

そこまでもの、投資ををはるかに上回る爆発的な収益などが期待できるものではない。

この世界の富は、全体的には限られたものであり、特に生産するそばから消費されていく食資源については、

生産努力の怠りが即座に飢饉などの大問題へとも発展する。だから商売人やばくち打ちのような、わずかな

努力で膨大な富を得ようとする神経で、国政までをも取り仕切るのではいい加減立ち行かなくなるのであり、

なればこそ、商人気質の人間が大権を掌握することには、必ず大きな過ちが伴うことが避けられないのである。

政商から、秦国の宰相に躍り出た呂不韋の私生児として、秦国の王統を乗っ取った贏政は、秦王として

一国だけに君臨し、諸国との競争に乗じる限りにおいては、それはそれは強大な辣腕を振るい、長平の戦い

では40万の趙兵を生き埋めにするなどの暴虐にも及び、ほぼ腕力一つで中国全土を統一するに至った。

しかし、統一秦帝国の始皇帝となって後は、努力に相応の対価を得る堅実さを解さない自らの商人気質が、

自己完結的な帝国を治めるに際しては裏目に出てしまい、商売と比べれば、そんなに爆発的な収益が

期待できるわけでもない農工業などにまで、商業や博打レベルの増産を強いた結果、あまりにも不条理な

重労働を押し付けられたことからなる民の怒りを買い、わずかな期間での帝国の自壊をも招いたのだった。

平均を100とした場合の作況指数は、どんなに豊作でも110越えあたりがいいとこで、十倍に当たる

1000はおろか、200や300すら非常識すぎて想定もされないような数値となっている。

まるでわらしべ長者のようにして、わずかな元手を頼りに何十倍、何百倍の収益を上げるという望みは、

商売や博打に限って可能となることで、農漁業はおろか、純粋な工業生産によってですら、

そこまでもの、投資ををはるかに上回る爆発的な収益などが期待できるものではない。

この世界の富は、全体的には限られたものであり、特に生産するそばから消費されていく食資源については、

生産努力の怠りが即座に飢饉などの大問題へとも発展する。だから商売人やばくち打ちのような、わずかな

努力で膨大な富を得ようとする神経で、国政までをも取り仕切るのではいい加減立ち行かなくなるのであり、

なればこそ、商人気質の人間が大権を掌握することには、必ず大きな過ちが伴うことが避けられないのである。

政商から、秦国の宰相に躍り出た呂不韋の私生児として、秦国の王統を乗っ取った贏政は、秦王として

一国だけに君臨し、諸国との競争に乗じる限りにおいては、それはそれは強大な辣腕を振るい、長平の戦い

では40万の趙兵を生き埋めにするなどの暴虐にも及び、ほぼ腕力一つで中国全土を統一するに至った。

しかし、統一秦帝国の始皇帝となって後は、努力に相応の対価を得る堅実さを解さない自らの商人気質が、

自己完結的な帝国を治めるに際しては裏目に出てしまい、商売と比べれば、そんなに爆発的な収益が

期待できるわけでもない農工業などにまで、商業や博打レベルの増産を強いた結果、あまりにも不条理な

重労働を押し付けられたことからなる民の怒りを買い、わずかな期間での帝国の自壊をも招いたのだった。

削除(by投稿者)

削除(by投稿者)

秦帝国崩壊後、短期間の戦乱の後に統一漢帝国の初代皇帝となった劉邦は、万里の長城や阿房宮、

始皇帝陵墓の建設といった非常識な規模の土木事業によっても民を圧迫していた秦朝を反面教師として、

なるべく民への法的な締め付けなどを緩和していく政策を敷いた。あまりにも放任主義であり過ぎた

ために、王宮でのチャンバラごっこなどの乱暴すらもがまかり通ったままでいたため、劉邦も儒者の

叔孫通らに、礼楽による作為的な規律化を依頼したと「史記」などにもあるが、それも、「法権」という

強権によって民を締め付けることを劉邦が極力避けていたからであり、むしろ秦帝国が民に強いていた

ような法規による強権支配が存在しなければこそ、礼楽による規律化が実施された実例ともなっている。

劉邦は、政商の私生児だった贏政などとは違い、田舎の無名の百姓の末っ子だった。

その、若い頃の素行も決して誉められたようなものではなく、いてもいなくてもいいような末子としての

立場にかまけて、家の仕事の手伝いもほっぽらかして街をほっつき歩いていたという逸話までもがある。

しかし、それほどにもいい加減な生まれ育ちでありながら、商人気質によって帝国全土を支配しようとした

秦朝などとは違って、劉邦の興した漢朝は前後あわせて400年以上もの治世を実現するに至った。それは、

いくらゴロツキ同然の出自とはいえど、農家の血筋からなる劉邦の気質が、わずかな努力で膨大な富を

せしめるような博打志向を由としてはいなかったからで、国政に際しては必ず重要となる食資源の確保

などについても、子々孫々の代々に至るまで堅実な見通しを立てていくことができるものだったからだ。

始皇帝陵墓の建設といった非常識な規模の土木事業によっても民を圧迫していた秦朝を反面教師として、

なるべく民への法的な締め付けなどを緩和していく政策を敷いた。あまりにも放任主義であり過ぎた

ために、王宮でのチャンバラごっこなどの乱暴すらもがまかり通ったままでいたため、劉邦も儒者の

叔孫通らに、礼楽による作為的な規律化を依頼したと「史記」などにもあるが、それも、「法権」という

強権によって民を締め付けることを劉邦が極力避けていたからであり、むしろ秦帝国が民に強いていた

ような法規による強権支配が存在しなければこそ、礼楽による規律化が実施された実例ともなっている。

劉邦は、政商の私生児だった贏政などとは違い、田舎の無名の百姓の末っ子だった。

その、若い頃の素行も決して誉められたようなものではなく、いてもいなくてもいいような末子としての

立場にかまけて、家の仕事の手伝いもほっぽらかして街をほっつき歩いていたという逸話までもがある。

しかし、それほどにもいい加減な生まれ育ちでありながら、商人気質によって帝国全土を支配しようとした

秦朝などとは違って、劉邦の興した漢朝は前後あわせて400年以上もの治世を実現するに至った。それは、

いくらゴロツキ同然の出自とはいえど、農家の血筋からなる劉邦の気質が、わずかな努力で膨大な富を

せしめるような博打志向を由としてはいなかったからで、国政に際しては必ず重要となる食資源の確保

などについても、子々孫々の代々に至るまで堅実な見通しを立てていくことができるものだったからだ。

専門的な能力のある君子士人が未だ健在である時代ならまだしも、もはやそんな人材は絶えてしまった

春秋戦国時代末期の中国や、今の日本などにおいて、仮に国政を任せるに際して最善に相当する人物が

存在するとすれば、それは劉邦のような、努力に相応の対価を得ようとする百姓気質の持ち主のはずであり、

わらしべ長者ばかりを期待する贏政のような商人気質の持ち主などではないはずである。むろん、今の

時代は商人気質の持ち主ばかりが権力に食い入っている時代なので、権力機構全般を刷新していくので

ないと、劉邦のような堅実志向の持ち主が権力の座に就くことも、とうてい叶わないわけではあるが。

「先王能く礼を修めて以って義に達し、信を体して以って順に達す。故に此れ順の実なり」

「昔の偉大な王君たちは、自らが礼儀を修めることで道義の通用する所に達し、信用に値する

あり方を体現することで民からの従順をも得た。そこにこそ、従順さという実りがあったのである。

(口先だけの実る実る詐欺などを信条としているから、聖書信者に従順さは実らないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)

春秋戦国時代末期の中国や、今の日本などにおいて、仮に国政を任せるに際して最善に相当する人物が

存在するとすれば、それは劉邦のような、努力に相応の対価を得ようとする百姓気質の持ち主のはずであり、

わらしべ長者ばかりを期待する贏政のような商人気質の持ち主などではないはずである。むろん、今の

時代は商人気質の持ち主ばかりが権力に食い入っている時代なので、権力機構全般を刷新していくので

ないと、劉邦のような堅実志向の持ち主が権力の座に就くことも、とうてい叶わないわけではあるが。

「先王能く礼を修めて以って義に達し、信を体して以って順に達す。故に此れ順の実なり」

「昔の偉大な王君たちは、自らが礼儀を修めることで道義の通用する所に達し、信用に値する

あり方を体現することで民からの従順をも得た。そこにこそ、従順さという実りがあったのである。

(口先だけの実る実る詐欺などを信条としているから、聖書信者に従順さは実らないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)

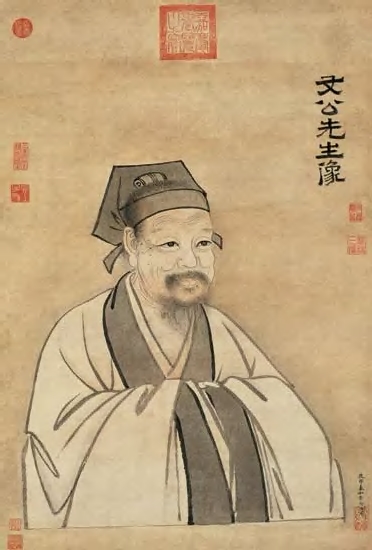

心の貧しさが、人間を異生羝羊心に繋ぎとめる。

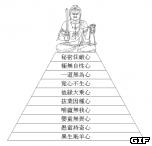

心の貧しさが、人間を異生羝羊心に繋ぎとめる。 貧しさから脱却していこうとする時に愚童持斎心に目覚め、嬰童無畏心に至って

概ね満足した心となる。唯蘊無我心以上からが積極的な心の豊かさの追求となり、

他縁大乗心以上が心の豊かさの衆生への回向をも兼ねる境地となる。

心が貧しいから、物質的な虚栄に固執する。

傍から見れば明らかに過剰に見える物質的、金銭的な貪りを

完全に当たり前なこととして嗜み、それを全く恥とも思わない。

されば、心が豊かでありさえすれば、全く物質的な豊かさを追い求めないのかといえば、

必ずしもそんなこともない。むしろ、余裕を以ってモノやカネを扱えるようになることから、

物質的、金銭的な豊かさの追い求め方が洗練される。人は誰しもいつかは死ぬのであれ、

それまではモノやカネにも頼りつつ生きていくのだから、その生き方を心の豊かさと

共に充実させていく上で、洗練されたカネやモノの扱い方をも追求していくのである。

事実上の日本の首都でもある、世界最大の都市圏東京の都市構造などと比べて、

事実上の日本の首都でもある、世界最大の都市圏東京の都市構造などと比べて、 古都京都や奈良、鎌倉などの伝統的な街並み、その他諸々の古寺名刹などの伝統的建造物は、

明らかに小規模なものではあるが、その造型や様式は決して、東京のそれに勝るとも劣らないものばかりである。

のみならず、法隆寺のように1000年経っても壊れない程もの秀逸な建築技術までもが導入されても居て、

せいぜい耐用年数が100年やそこらである、現代の高層ビルなどの土建物には見られない、

子々孫々の代々に至るまでの、末永い需用の見通しまでもが立てられていることが分かる。

そこにこそ、自分一身、一代限りの栄華ですらあればそれでいいなどという、

仮初めに終始したりすることのない、より洗練された、物質的な豊かさの希求までもがある。

先々までの見通しも立てられない、異生羝羊心止まりの心では、ただ心そのものが貧しいだけでなく、心の貧しさの

反動としての物質的な貪りまでもが行き当たりばったりなものばかりと化してしまって、見るに堪えないものとなる。

だから、物質的な豊かさを追い求める上でも、我が心が貧しいよりも豊かであるほうがいいのであり、何も、

出家修業者のように物質的豊かさを捨て去ることと共にばかり、心の豊かさを追い求めるのが能でもないのである。

「君子は利を尽くさず、以って民に遺す。〜大夫は羊に座せず」

「君子は自らの一身のために利得を尽くしたりはしない。例えば、大夫は羊を殺してその肉を

食うようなことがあったとしても、その毛皮までをも独り占めにして絨毯代わりにしたりはしないように。

(羊に相当するような人物が独り占めにしていたような利得も、君子は独り占めにはしないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)

口先だけでのいい腐し予言宗教の系譜としては、

確かにイエキリが最終にして最悪の預言者だったに違いない。

それと比べればムハンマドなども、文盲としての純朴さや

軍人としての豊富な経験などから、非常に堅実な預言を果たしたといえ、

その堅実さこそが、イエキリの思い上がりまみれな物言いをありがたがる

新約信者などからすれば、「余計なもの」としても映るのである。

中国史でいえば、ムハンマドの性格は漢の高祖劉邦あたりにも近似している一方、

イエキリの性格は、秦帝国の宦官趙高あたりに似ている。言辞よりも実地経験を

重んずる傾向が、成人に至るまでの文盲と豊富な軍事経験という、共通した

境遇によって劉邦やムハンマドには具わったのに対し、宦官や妾腹の私生児

のような、人間扱いすらなかなかされにくい立場から、口先だけでのいい加減な

虚言癖を募らせていった点が、趙高とイエキリとでは共通しているといえる。

(むろん、妾腹の私生児や宦官の中にも、孔子や司馬遷のように、自助努力に

よって偉業を成した聖人もいるのだから、決して不可避なことなどでもなかった)

旧約から新約に至る諸々のユダヤ人の不実まみれな預言も、

全く実地性に根ざしていないのではなく、当時から政商詐欺集団として

中東やローマで悪行を働いていた、その経験の豊かさに確かに根ざしている。

しかし、中東やローマではユダヤ人の聖書詐欺師としての実情は記録されず、

政商詐欺を高度にカルト教義化した記録だけが新旧約聖書として遺された。

一方で、同時期の中国では「春秋」や「史記」のように、権力道徳を失った

春秋戦国時代の為政者たちの、政商や食客や縦横家をも駆使しての権力犯罪

こそが詳密に記録され、権力犯罪を正当化する寓意の構築を試みた公孫竜などの

名家(詭弁家)のほうが弾圧されるなり、批判の対象とされるなりしている。

確かにイエキリが最終にして最悪の預言者だったに違いない。

それと比べればムハンマドなども、文盲としての純朴さや

軍人としての豊富な経験などから、非常に堅実な預言を果たしたといえ、

その堅実さこそが、イエキリの思い上がりまみれな物言いをありがたがる

新約信者などからすれば、「余計なもの」としても映るのである。

中国史でいえば、ムハンマドの性格は漢の高祖劉邦あたりにも近似している一方、

イエキリの性格は、秦帝国の宦官趙高あたりに似ている。言辞よりも実地経験を

重んずる傾向が、成人に至るまでの文盲と豊富な軍事経験という、共通した

境遇によって劉邦やムハンマドには具わったのに対し、宦官や妾腹の私生児

のような、人間扱いすらなかなかされにくい立場から、口先だけでのいい加減な

虚言癖を募らせていった点が、趙高とイエキリとでは共通しているといえる。

(むろん、妾腹の私生児や宦官の中にも、孔子や司馬遷のように、自助努力に

よって偉業を成した聖人もいるのだから、決して不可避なことなどでもなかった)

旧約から新約に至る諸々のユダヤ人の不実まみれな預言も、

全く実地性に根ざしていないのではなく、当時から政商詐欺集団として

中東やローマで悪行を働いていた、その経験の豊かさに確かに根ざしている。

しかし、中東やローマではユダヤ人の聖書詐欺師としての実情は記録されず、

政商詐欺を高度にカルト教義化した記録だけが新旧約聖書として遺された。

一方で、同時期の中国では「春秋」や「史記」のように、権力道徳を失った

春秋戦国時代の為政者たちの、政商や食客や縦横家をも駆使しての権力犯罪

こそが詳密に記録され、権力犯罪を正当化する寓意の構築を試みた公孫竜などの

名家(詭弁家)のほうが弾圧されるなり、批判の対象とされるなりしている。

これは、中国には孔子や司馬遷のような偉大な文人、そして高祖劉邦のような

本物の権力道徳を持ち直させるだけの器量を持つ名君が存在していた一方で、

西洋やイスラエルにはそのような偉人が存在せず、むしろ権力犯罪を寓意に

よって正当化する詭弁や虚言などのほうが持て囃されていたことを原因としている。

結局、孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が中国に存在し得たのは、中国が

世界的に見れば日出ずる東方に位置する世界だったからで、日光を追い求めよう

とする陽性志向が当時の多くの中国人にも豊富だったから、その中から

孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が、選抜的に生まれ得たのだといえる。

その逆に、日没する西方にはそれだけの陽性志向が量として存在しなかったから、

むしろ権力犯罪をカルト化した後の製品(新旧約)をあり難がることのほうが

優先されて、仮に孔子や劉邦や司馬遷のような志しの持ち主がいたとしても、

大多数の権勢に圧されて十分な能力を発揮することもできなかったのである。

地球の丸さがすでに全人類に把握されている今なら、中国人や日本人だからといって

陽性志向を蓄えるとも限らないし、西洋人だからといって陽性志向を損なうとも

限らない。しかし、昔は洋の東西に伴う陰陽志向の分岐が遍在していたのであり、

昔についてはやはりその異質性を踏まえつつ論考の対象とすべきなのである。

いま東洋人も西洋人も平等であるとした所で、過去には確かな差異があったのである。

「行いて著らかならず、習いて察らかならず、終身之れに由るも其の道を知らざる者は衆し」

「何をやってもその意味が明らかでなく、何を習っても詳らかに知ることはなく、終身

頼りにしながらも、最後までその本道を知らない者は結構多い。(四書五経の記述の逆の

実践を促しているだけでしかないのが新旧約聖書の記述なわけだが、巧みな寓意による

カルト教義化が仕組まれていることもあって、最後まで誰もそれに気づこうとしない。

最初から最後まで、新旧約の受容や実践は、孟子のこの言葉通りであることで一貫している)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・五より)

本物の権力道徳を持ち直させるだけの器量を持つ名君が存在していた一方で、

西洋やイスラエルにはそのような偉人が存在せず、むしろ権力犯罪を寓意に

よって正当化する詭弁や虚言などのほうが持て囃されていたことを原因としている。

結局、孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が中国に存在し得たのは、中国が

世界的に見れば日出ずる東方に位置する世界だったからで、日光を追い求めよう

とする陽性志向が当時の多くの中国人にも豊富だったから、その中から

孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が、選抜的に生まれ得たのだといえる。

その逆に、日没する西方にはそれだけの陽性志向が量として存在しなかったから、

むしろ権力犯罪をカルト化した後の製品(新旧約)をあり難がることのほうが

優先されて、仮に孔子や劉邦や司馬遷のような志しの持ち主がいたとしても、

大多数の権勢に圧されて十分な能力を発揮することもできなかったのである。

地球の丸さがすでに全人類に把握されている今なら、中国人や日本人だからといって

陽性志向を蓄えるとも限らないし、西洋人だからといって陽性志向を損なうとも

限らない。しかし、昔は洋の東西に伴う陰陽志向の分岐が遍在していたのであり、

昔についてはやはりその異質性を踏まえつつ論考の対象とすべきなのである。

いま東洋人も西洋人も平等であるとした所で、過去には確かな差異があったのである。

「行いて著らかならず、習いて察らかならず、終身之れに由るも其の道を知らざる者は衆し」

「何をやってもその意味が明らかでなく、何を習っても詳らかに知ることはなく、終身

頼りにしながらも、最後までその本道を知らない者は結構多い。(四書五経の記述の逆の

実践を促しているだけでしかないのが新旧約聖書の記述なわけだが、巧みな寓意による

カルト教義化が仕組まれていることもあって、最後まで誰もそれに気づこうとしない。

最初から最後まで、新旧約の受容や実践は、孟子のこの言葉通りであることで一貫している)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・五より)

自らの家族を尊重しようともしない妾腹の私生児、

イエスキリストあたりを信奉しているようなものこそは、

まったく自分のことしか考えていないのでもある。

母子家庭育ちの妾腹の私生児という、義父持ちのイエキリ以上にも

不遇な環境で生まれ育ちながら、自ら進んで先祖供養をも尽くして、

正式に孔家の跡取りともなった孔子こそは、自分のため以上にも、

一家のために生きようとする誠実さがあった。イエキリにはそんな

誠実さはなく、ただ自分のことしか頭になかったから、本当の父親

の身元も確かめず、義父の家督を継ぐでもなく、自らを「神の子」

などと呼ばわった。ここにこそ最悪級の自意識過剰があるといえる。

神仏への帰依などを待つまでもなく、人は人である以上は、まず家族のために

生きねばならない宿命を持つ。問題は、そうであることを尊重できるか否かであって、

孔子は尊重していたから先祖供養や家督の継承にも努めた一方、イエキリは全く尊重など

していなかったから、実父も養父も蔑ろにした「神の子」邪教をでっち上げたのである。

人にとって最も不可避である、家族の関係すら蔑ろにする所に、自意識過剰の発端がある。

それをいくら後付けで「超越神への帰依」などによって埋め合わせようとしてみた所で、

始めから家族をも尊重していようとする場合ほどもの自己の虚心さは、決して備わらない。

イエスキリストあたりを信奉しているようなものこそは、

まったく自分のことしか考えていないのでもある。

母子家庭育ちの妾腹の私生児という、義父持ちのイエキリ以上にも

不遇な環境で生まれ育ちながら、自ら進んで先祖供養をも尽くして、

正式に孔家の跡取りともなった孔子こそは、自分のため以上にも、

一家のために生きようとする誠実さがあった。イエキリにはそんな

誠実さはなく、ただ自分のことしか頭になかったから、本当の父親

の身元も確かめず、義父の家督を継ぐでもなく、自らを「神の子」

などと呼ばわった。ここにこそ最悪級の自意識過剰があるといえる。

神仏への帰依などを待つまでもなく、人は人である以上は、まず家族のために

生きねばならない宿命を持つ。問題は、そうであることを尊重できるか否かであって、

孔子は尊重していたから先祖供養や家督の継承にも努めた一方、イエキリは全く尊重など

していなかったから、実父も養父も蔑ろにした「神の子」邪教をでっち上げたのである。

人にとって最も不可避である、家族の関係すら蔑ろにする所に、自意識過剰の発端がある。

それをいくら後付けで「超越神への帰依」などによって埋め合わせようとしてみた所で、

始めから家族をも尊重していようとする場合ほどもの自己の虚心さは、決して備わらない。

もしも、出家して家族との縁を断つというのなら、その時には自己を徹底して否定し尽くす

酷烈な精進修行にでも励めばいいのであり、それにより自我を完全に捨て去れた時にまた

初めて、家族のために生きようとする場合ていどの虚心さが備わるというものだ。

自分が無駄メシぐらいの次男坊や三男坊だったりした場合、あるいは親が世間に顔向けもできない

ほどもの重大犯罪をやらかした場合などに、出家修行という手段によって虚心さを得ようとするのも

一つの手ではあるが、基本はまず家族のために生きることで、自らの虚心さを養うのが人の常である。

家族のために生きること、さらにはそれを尊重することで、自意識過剰の思い上がりをも抑止する。

信仰者が神のために、商売人が顧客のために生きようとしたりすることも、人が家族のために

生きようとする場合ほどもの虚心さを保障するものでは決してないので、それらの奉仕意識が却って

家族の尊重を蔑ろにしたりすることがあるのなら、自意識過剰の悪化もまた避けられるものではない。

社会的な職務や神への帰依なども、家族の尊重に上乗せできるだけの代物であって初めて、自意識過剰の

抑止を妨げることなく推進するものともなるので、そういう職業や信教を精査することも重要だといえる。

「古えの学者は己れの為めにし、今の学者は人の為めにす」

「昔の学者は自分のために勉強したが、今の学者は他人のためにばかり勉強している。

(自分のことを第一としたほうがいい実例。聖書圏には自己修養の学が決定的に欠けてもいる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——憲問第十四・二五より)

酷烈な精進修行にでも励めばいいのであり、それにより自我を完全に捨て去れた時にまた

初めて、家族のために生きようとする場合ていどの虚心さが備わるというものだ。

自分が無駄メシぐらいの次男坊や三男坊だったりした場合、あるいは親が世間に顔向けもできない

ほどもの重大犯罪をやらかした場合などに、出家修行という手段によって虚心さを得ようとするのも

一つの手ではあるが、基本はまず家族のために生きることで、自らの虚心さを養うのが人の常である。

家族のために生きること、さらにはそれを尊重することで、自意識過剰の思い上がりをも抑止する。

信仰者が神のために、商売人が顧客のために生きようとしたりすることも、人が家族のために

生きようとする場合ほどもの虚心さを保障するものでは決してないので、それらの奉仕意識が却って

家族の尊重を蔑ろにしたりすることがあるのなら、自意識過剰の悪化もまた避けられるものではない。

社会的な職務や神への帰依なども、家族の尊重に上乗せできるだけの代物であって初めて、自意識過剰の

抑止を妨げることなく推進するものともなるので、そういう職業や信教を精査することも重要だといえる。

「古えの学者は己れの為めにし、今の学者は人の為めにす」

「昔の学者は自分のために勉強したが、今の学者は他人のためにばかり勉強している。

(自分のことを第一としたほうがいい実例。聖書圏には自己修養の学が決定的に欠けてもいる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——憲問第十四・二五より)

いま、世界で安寧に与れている人間というのは、一人もいない。

自己修練によって「心頭滅却すれば火もまた涼し」的なやせ我慢気味の安楽を

自得している人間がいたとしたところで、それは別に「誰かから授かった安楽」

などであるわけではない。そうではなく、外的な境遇に即して安らぎに

与れている人間がいるのかといえば、今は一人もいないのである。

歴史的基準に即しても、特に安楽な人間がいない時代であるし、人間の心性の

普遍的基準に根ざしても、安楽として扱えるほどにも安楽な人間がいない時代である。

その中で「比較的安楽っぽい人間」がいたとすれば、それは

「比較的苦悩が少ない人間」であるというばかりのことである。

積極的に安楽が多いというのではなく、ただ苦悩の程がマシであるというだけのこと。

中には、苦悩が少なめであることを「安楽だ」などと勘違いしている人間もいるが、

それは真の安楽も、その実現の可能さも知らない狭劣見の持ち主だからこそのこと。

真の安楽はどこにもなく、ただ苦悩の程がより酷いか、マシなほうかという違いだけが存在

する現状において、じゃあ世界で「勝ち組」扱いされているような人間のほうが苦悩が少なく、

「負け組」扱いされているような人間のほうが苦悩が多いかといえば、そういうわけでもない。

「行動即犯罪」という程にも罪障まみれと化してしまっている今の世界において、活動に

積極的であろうとする者ほど苦悩が多くなり、消極的でいようとする者ほど苦悩が少なくて済む。

実質問題、勝ち組であろうとしている人間こそは一定以上に積極的に活動しても

いるので、一定以上に苦悩も多く、負け組に甘んじている人間のほうはといえば、

これまた牛馬のような隷従活動に没頭させられている場合などには、苦悩が多い一方、

そんなに活動に積極的でもないという場合もあるので、その場合には苦悩も少ない。

自己修練によって「心頭滅却すれば火もまた涼し」的なやせ我慢気味の安楽を

自得している人間がいたとしたところで、それは別に「誰かから授かった安楽」

などであるわけではない。そうではなく、外的な境遇に即して安らぎに

与れている人間がいるのかといえば、今は一人もいないのである。

歴史的基準に即しても、特に安楽な人間がいない時代であるし、人間の心性の

普遍的基準に根ざしても、安楽として扱えるほどにも安楽な人間がいない時代である。

その中で「比較的安楽っぽい人間」がいたとすれば、それは

「比較的苦悩が少ない人間」であるというばかりのことである。

積極的に安楽が多いというのではなく、ただ苦悩の程がマシであるというだけのこと。

中には、苦悩が少なめであることを「安楽だ」などと勘違いしている人間もいるが、

それは真の安楽も、その実現の可能さも知らない狭劣見の持ち主だからこそのこと。

真の安楽はどこにもなく、ただ苦悩の程がより酷いか、マシなほうかという違いだけが存在

する現状において、じゃあ世界で「勝ち組」扱いされているような人間のほうが苦悩が少なく、

「負け組」扱いされているような人間のほうが苦悩が多いかといえば、そういうわけでもない。

「行動即犯罪」という程にも罪障まみれと化してしまっている今の世界において、活動に

積極的であろうとする者ほど苦悩が多くなり、消極的でいようとする者ほど苦悩が少なくて済む。

実質問題、勝ち組であろうとしている人間こそは一定以上に積極的に活動しても

いるので、一定以上に苦悩も多く、負け組に甘んじている人間のほうはといえば、

これまた牛馬のような隷従活動に没頭させられている場合などには、苦悩が多い一方、

そんなに活動に積極的でもないという場合もあるので、その場合には苦悩も少ない。

勝ち組であれば必ず一定以上に苦悩が多く、負け組は個々によって勝ち組並みに

苦悩が多かったり、意外と少なかったりする。だから、苦悩の多少は必ずしも勝ち組か

負け組かには依らないが、負け組であることと引き換えに活動に消極的である者こそは、

特筆して今の世の中でも苦悩が少ないほうであるということだけはいえる。

苦悩をできる限り少なくするために、活動に消極的でばかりあろうとするのも、確かに

異常なことである。何をやっても強盗殺人やその従犯にしかなり得ない、総員犯罪者状態の

世の中である場合に限って正当性を帯びる活動規範であり、少なからず積極的な活動が

徳行に結び付くようになったならば、すぐにでも改めなければならない規範でもあるといえる。

多大なる苦悩が積極的な悪行によってもたらされるのと同じように、重畳なる安楽もまた、

積極的な善行によってこそもたらされる。単なる不動は善因楽果悪因苦果の断滅というばかりで、

本格の出家修行者でもない限りは、そればかりに没頭し続けていればいいものでもない。

というよりも、一般人すら不動こそが最善となってしまうような世の中自体が、そう長く持つ

ものでもないので、いつまでも不動ばかりに甘んじていることなどを思い煩う必要もないといえる。

「嗟あ爾じ君子よ、恒には安処すること無かれ。

爾じの位を靖共し、正直に是れ与せよ。神も之れを聴きて、以て女じを穀せん。

(ここから既出)嗟あ爾じ君子よ、恒には安息すること無かれ。

爾じの位を靖共し、是れ正直を好め。神も之れを聴きて、爾じに景福を介わらん」

「ああ、君子たるものよ、いつまでも安処していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、

正しい人々の味方であれ。さすれば神もそなたを聞こし召したまいて、そなたを加護するであろう。

ああ、君子たるものよ、いつまでも安息していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、

正しい人々こそを好んで居よ。さすれば神もそなたを聞こし召して、そなたに慶福を賜うであろう」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・小明より)

苦悩が多かったり、意外と少なかったりする。だから、苦悩の多少は必ずしも勝ち組か

負け組かには依らないが、負け組であることと引き換えに活動に消極的である者こそは、

特筆して今の世の中でも苦悩が少ないほうであるということだけはいえる。

苦悩をできる限り少なくするために、活動に消極的でばかりあろうとするのも、確かに

異常なことである。何をやっても強盗殺人やその従犯にしかなり得ない、総員犯罪者状態の

世の中である場合に限って正当性を帯びる活動規範であり、少なからず積極的な活動が

徳行に結び付くようになったならば、すぐにでも改めなければならない規範でもあるといえる。

多大なる苦悩が積極的な悪行によってもたらされるのと同じように、重畳なる安楽もまた、

積極的な善行によってこそもたらされる。単なる不動は善因楽果悪因苦果の断滅というばかりで、

本格の出家修行者でもない限りは、そればかりに没頭し続けていればいいものでもない。

というよりも、一般人すら不動こそが最善となってしまうような世の中自体が、そう長く持つ

ものでもないので、いつまでも不動ばかりに甘んじていることなどを思い煩う必要もないといえる。

「嗟あ爾じ君子よ、恒には安処すること無かれ。

爾じの位を靖共し、正直に是れ与せよ。神も之れを聴きて、以て女じを穀せん。

(ここから既出)嗟あ爾じ君子よ、恒には安息すること無かれ。

爾じの位を靖共し、是れ正直を好め。神も之れを聴きて、爾じに景福を介わらん」

「ああ、君子たるものよ、いつまでも安処していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、

正しい人々の味方であれ。さすれば神もそなたを聞こし召したまいて、そなたを加護するであろう。

ああ、君子たるものよ、いつまでも安息していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、

正しい人々こそを好んで居よ。さすれば神もそなたを聞こし召して、そなたに慶福を賜うであろう」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・小明より)

「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」という

完全誤謬信仰の論理が脳内で確立されることが、聖書信仰に敬虔であることとも同義である。

完全に間違っていること、たとえば「1+1=3」という誤算を正答と断定すること、

それは別に、必ずしも完全誤謬信仰に依らずとも、ただ「馬鹿」であるというだけでもできる。

帝国海軍の東郷平八郎も、1+1を3にも4にもする気勢で日露戦争に臨んだというし、論理性を

逸脱した感情的な奮起が馬鹿となって、1+1を3や4と断ずることもまたできるのである。

単なる馬鹿と完全誤謬信仰の違いは、馬鹿は何に対しても適用ができる一方、

完全誤謬信仰は信仰対象にだけ適用される点にある。常日ごろからの異様な奮起や、

酒の酔いにかられての勢いなどで、馬鹿は何に対しても「1+1=3」のごとき無理をあてこすれる。

一方、完全誤謬信仰者は、信仰対象以外にまで妄りに「1+1=3」のような無理をあてこすらず、

(十字架のような)信仰対象に依拠する限りにおいてのみ、「1+1=3」をもYesとするのである。

だから、信教の価値が保証されている限りにおいて、完全誤謬信仰者の人格などが疑われる

こともないのに対し、馬鹿は始めから人格を疑われ続け、蔑みや嘲笑の対象ともなり続ける。

完全誤謬信仰の論理が脳内で確立されることが、聖書信仰に敬虔であることとも同義である。

完全に間違っていること、たとえば「1+1=3」という誤算を正答と断定すること、

それは別に、必ずしも完全誤謬信仰に依らずとも、ただ「馬鹿」であるというだけでもできる。

帝国海軍の東郷平八郎も、1+1を3にも4にもする気勢で日露戦争に臨んだというし、論理性を

逸脱した感情的な奮起が馬鹿となって、1+1を3や4と断ずることもまたできるのである。

単なる馬鹿と完全誤謬信仰の違いは、馬鹿は何に対しても適用ができる一方、

完全誤謬信仰は信仰対象にだけ適用される点にある。常日ごろからの異様な奮起や、

酒の酔いにかられての勢いなどで、馬鹿は何に対しても「1+1=3」のごとき無理をあてこすれる。

一方、完全誤謬信仰者は、信仰対象以外にまで妄りに「1+1=3」のような無理をあてこすらず、

(十字架のような)信仰対象に依拠する限りにおいてのみ、「1+1=3」をもYesとするのである。

だから、信教の価値が保証されている限りにおいて、完全誤謬信仰者の人格などが疑われる

こともないのに対し、馬鹿は始めから人格を疑われ続け、蔑みや嘲笑の対象ともなり続ける。

仮に、信教の価値の絶対性などが認められなくなれば、完全誤謬信仰者も即座に単なる馬鹿並みの

扱いを受けるようになる。今という時代はまだ、信教の保護を通じて完全誤謬信仰が保護されて

いる時代だからこそ、馬鹿までもが連動的に社会的な市民権を得てしまっているところもあるが、

完全誤謬信仰への保護が取り払われることを通じて、馬鹿もろともに市民権を失うこととなる。

むろん、全ての信教が完全誤謬信仰なのではなく、仏教のように誤謬を排した真実真理のみを

信仰対象とする信教もあるので、全ての信教の価値保証を解消するのではなく、あらゆるカルト

の源泉でもある完全誤謬信仰に限って、信教としての保護対象から外すようにせねばならない。

信教全般を禁止するわけではないが、完全誤謬信仰を奨励する信教だけは「邪教」として

取り締りの対象とする。これが邪教取締りの指針としてもうってつけとなり、邪教の蔓延

によってお株を奪われていた諸々の正統な信教の息を吹き返させる機縁ともなるのである。

「水は流れて而かも盈たず、険を行きて而かも其の信を失わざる」

「水が低いところ、低いところへと流れ落ちてひと所に止まっていないようにして、

険難に臨むことがあったとしても、決して信じる所のものを失わない。(これが正信の

不壊なる原理であり、一ところの言葉に束縛されるといようなことではないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坎・彖伝より)

扱いを受けるようになる。今という時代はまだ、信教の保護を通じて完全誤謬信仰が保護されて

いる時代だからこそ、馬鹿までもが連動的に社会的な市民権を得てしまっているところもあるが、

完全誤謬信仰への保護が取り払われることを通じて、馬鹿もろともに市民権を失うこととなる。

むろん、全ての信教が完全誤謬信仰なのではなく、仏教のように誤謬を排した真実真理のみを

信仰対象とする信教もあるので、全ての信教の価値保証を解消するのではなく、あらゆるカルト

の源泉でもある完全誤謬信仰に限って、信教としての保護対象から外すようにせねばならない。

信教全般を禁止するわけではないが、完全誤謬信仰を奨励する信教だけは「邪教」として

取り締りの対象とする。これが邪教取締りの指針としてもうってつけとなり、邪教の蔓延

によってお株を奪われていた諸々の正統な信教の息を吹き返させる機縁ともなるのである。

「水は流れて而かも盈たず、険を行きて而かも其の信を失わざる」

「水が低いところ、低いところへと流れ落ちてひと所に止まっていないようにして、

険難に臨むことがあったとしても、決して信じる所のものを失わない。(これが正信の

不壊なる原理であり、一ところの言葉に束縛されるといようなことではないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坎・彖伝より)

「其の進むこと鋭き者は、其の退くことも速やかなり」

「鋭く進取するものほど、撤退するときも速やかである。

(『儒者は進取を共にするは難くも、守成を共にするは可なり』と『史記』叔孫通列伝にもある。

始皇帝や項羽のように利得を鋭く先取りしようとするものほど、失う時もあっという間なのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四四より)

「鋭く進取するものほど、撤退するときも速やかである。

(『儒者は進取を共にするは難くも、守成を共にするは可なり』と『史記』叔孫通列伝にもある。

始皇帝や項羽のように利得を鋭く先取りしようとするものほど、失う時もあっという間なのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四四より)

諸刃の剣は、善悪の彼岸。

諸刃の剣は、善悪の彼岸。 実際に、善悪を超越するということは、生身の人間にとっては

そうそうに付き合いきれもしないもので、多少は立ち会うことが

あったとしても、世間全般としては敬遠されることが通例となっている。

安直に言って、諸刃の剣は危険である。

切れ味がどうというよりも、形状として自他を共に傷つけがちなもの。

諸刃では技巧的な技なども自傷に繋がりやすいから、自傷を不孝の一つと見なす

儒学の思想にも根ざして、日本などでも片刃の剣技のほうが発達してきた。

一方で、日本で片刃の剣技が発達したのは、そこに「勧善懲悪」の意図までもがあったから、

十七条憲法で、勧善懲悪を「古えの良き典」として賛じていた聖徳太子が、七星剣という

片刃の鉄剣をも佩いていたように、四書五経や十七条憲法にあるような勧善懲悪の則を

実践していくためにこそ、片刃の長剣をも用いての剣技を発達させていったのである。

聖書圏に、特定して片刃の剣技を発展させていたような事実はないが、

日本人が諸刃ではなく片刃の剣技を発展させたようにして、聖書信者もまた、

諸刃以上に技巧的な片刃の剣技のような感覚に即して、聖書信仰を実践してきたのである。

本人たちとしては、それが「勧善懲悪」の実践のつもりでもあったのだろうが、

実際には勧善懲悪の逆、悪逆非道の、片刃の剣技的な実践に務めてきたのである。

悪逆非道の片刃の剣技の能力が、勧善懲悪の能力に即座に転用できるかといえば、

悪逆非道の片刃の剣技の能力が、勧善懲悪の能力に即座に転用できるかといえば、 けっしてそんなこともない。それどころか、悪逆非道の技巧的な実践にばかり

及んできたことが、かえって勧善懲悪の技巧的な実践にかけてのハンデにすらなる。

悪逆非道の片刃は捨て去って、まったく使い勝手の違う勧善懲悪の片刃に持ち替えたとしても、

「一からやり直し」というほどにも大きな試練が伴うことになるわけで、それだったらもう

刀なんか持たない、帯刀身分ではない百姓に甘んずるとしたとしても、仕方のないことである。

実際にやってみれば分かるが、片刃の剣術というのは非常に作為的なもので、

人体に非常に人工的な動きを強いる。徒手空拳の柔術などが人体の構造に根ざした

合理的な動きを突き止めているのに対し、剣術の動きには不自然な動きも多々見られる。

それは実際、身体にいいものでもなく、昔の武士も剣術と共に柔術をこなすことで、

剣術によって患った身体の凝りをほぐしてもいたのである。

勧善懲悪は、確かに人から尊ばれる偉業ともなる一方で、やはり全く自分に負担をかけない

なんてこともない。できる限り無益な自傷を避けながらも、負担の多い挺身にも臨んでいく

というのが勧善懲悪の実践ともなるので、そこはただひたすら我田引水に専らであり続ける

悪逆非道の実践にもない要素である。まるで悪逆非道に専らであるようにして、

勧善懲悪にも専らでいられるなどということもないのだから、悪逆非道にこそ

期待できたものを、勧善懲悪に期待したりするのも筋違いとなるのである。

世界中を飢餓や貧困に陥れるほどにも自分たちだけで富を占有している

欧米聖書圏の人間が、その富によって過剰な軍備をも敷く。

誰から自分たちを守るのかって、欧米による富の収奪によってこそ

困窮に陥れられた結果、戦乱すら避けられなくなっている異界の人々から。

始めから富の収奪などに及ばなければ、異界の人々も、戦乱を来たす

ほどもの困窮にかられたりすることもないわけだから、聖書信者が

それらの人々の攻撃から身を守るための、軍備などに及ぶ必要もない。

(もちろん、始めから軍備を敷けるだけの富を蓄えてもいないことになるが)

あくまで仮のこととして、欧米の聖書信仰者が自分たちの甚大な

軍力によって異教徒たちを殲滅し、完全に滅ぼし尽くしたとする。

その場合、富の収奪先がなくなって、軍備はおろか、自分たちの

物質的栄華を今までのように保ち続けることすらできなくなる。

ABC兵器などによる大量虐殺は致命的な地球環境の破壊をももたらし、

虐殺完遂後の地球上で聖書信仰者がまともな生活を送ることも叶わなくなる。

だから結局のところ、聖書信者が異教徒を滅ぼし尽くすという選択は

あくまで非現実的なものであり続けるわけだが、かといって、自分たち

聖書信者が極度の困窮に陥れた人々の、苦悩にかられた乱交からなる人口爆発

が止まることもなく、それによる世界の破滅もまた避けられるものではない。

欧米聖書圏の人間が、その富によって過剰な軍備をも敷く。

誰から自分たちを守るのかって、欧米による富の収奪によってこそ

困窮に陥れられた結果、戦乱すら避けられなくなっている異界の人々から。

始めから富の収奪などに及ばなければ、異界の人々も、戦乱を来たす

ほどもの困窮にかられたりすることもないわけだから、聖書信者が

それらの人々の攻撃から身を守るための、軍備などに及ぶ必要もない。

(もちろん、始めから軍備を敷けるだけの富を蓄えてもいないことになるが)