サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

聖書 Part9

▼ページ最下部

地球人類社会において、四書五経こそは、ここ2500年の長きにわたって、わざわざ

特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。

その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に

用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る

聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。

夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、

その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に

よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された

儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」

などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの

となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を

実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。

実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、

死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本

などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に

至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。

四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化

というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」

としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、

平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが

その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する

「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった

せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。

特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。

その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に

用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る

聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。

夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、

その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に

よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された

儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」

などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの

となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を

実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。

実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、

死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本

などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に

至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。

四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化

というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」

としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、

平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが

その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する

「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった

せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。

※省略されてます すべて表示...

これも、無為自然の徳を十分に計り知っていればこその事績であり、権力者が揃いも揃って

これも、無為自然の徳を十分に計り知っていればこその事績であり、権力者が揃いも揃って いるよりもいないほうがマシな世の中のガンと化してしまっている時に、「悪いことをする

ぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係への了解を守り通せてすらいたなら、

小百姓すらもが皇帝にのし上がることだってできなくはないという史実的証拠になっている。

だからこそ、権力者に対する「ルサンチマン」などというものが不正であるともいえるのである。

権力者が、磐石な治世に貢献する徳治者であるのならば、民もまたそれを素直に尊崇すべきである。

また、権力者が「いないほうがマシ」なほどもの暴政を働く権力犯罪者であるというのなら、

その場合には「世の中のガン」としての権力者たちを透徹した見下しの対象とすればいいのであり、

権力者が優良である場合と劣悪である場合いずれにおいても、無為自然の徳をわきまえている

民が権力者を嫉妬の的にしたりする道理はないわけである。

庶民が権力者に対するルサンチマンを抱いたりするのも、無為自然の徳への了解が足りていないか、

もしくは皆無だからである。権力者が悪辣だからといって、庶民の身分からそれを羨望や嫉妬の

対象にするのも「事実誤認」の結果なのであり、その限りにおいて民の側もまた間抜けなのである。

その間抜けさからの脱却が可能であるのも、高祖劉邦の匹夫時代の振る舞いなどから察せる

ことであり、権力者へのルサンチマンを抱かないではいられないような間抜けな民であることを

開き直ったりすることも決して認められはしないのである。自らが妾腹の私生児だったりする

ことと同じように、間抜けな小市民だったりすることも克服しようとすればできることなのだから、

その惨めさを開き直ることを認めてもらおうとするような甘ったれであってもいけないのである。

植草! 乳首! ^^

「刑死しても生き返る」ということ自体、実際問題不可能な上に、

倫理的にも許されがたいことであるから、そんなものを自らの努力の指針にしてもならない。

たとえしてみたところで、決してそれが健全な尽力たり得たりすることもなく、

必ず人と世と自分とに有害無益な悪影響ばかりを及ぼす結果となることが間違いない。

実際問題不可能であるという以上に、生き返ることなど不可能なように刑死させてこその処罰である。

何らかの蘇生が可能となる手段が許容されていたりする時点で、当該の刑事のほうが不正となるだけである。

故に、刑死しても生き返ることを可とするのは、刑事処理の不正を可とするのと全く同義であり、

そんなことを奨励する神がいたとすれば、社会的不正を助長する邪神であることが自明である。

そこにこそ、「始めに毛筋ほどもの過ちを犯していれば、後々に千里の過ちともなる(礼記・経解第二十六)」

というところの「始めの毛筋ほどの過ち」がありもする。後付けでどんなに取り繕ったりしてみたところで

決して正しきれはしない、限りなき不正推進の種子が邪教の信者たちの心中に植え付けられることとなる。

ほとんどそれは、本人たち自身が自覚してもいないような所からその振る舞いを束縛して行くものである。

「今まさに私は神の教えを信じている」などと意識しているわけでもない時に、何気なく考えたことや口に

したこと、行ったことまでもが全て「不正の推進」に加担する代物となってしまう。仁義道徳に基づくような

公正な思考や言行と真逆の振る舞いを、ごくごく当たり前なこととして為してしまうようになるのである。

仮に、不滅の命を手に入れられたりするとしても、そのような罪人に対する処罰をまた別に工夫して

行かなければならなくなるのみである。永遠の命の持ち主であるからして、死刑が不能であるというのなら、

永遠に地獄の責め苦にあえがせ続けたり、無間地獄に延々と幽閉し続けたりするのみである。限りある命の持ち主

に対する処罰こそは死刑であるのだから、やはり刑死後に生き返ったりしないでこそ自明に公正なことだといえる。

倫理的にも許されがたいことであるから、そんなものを自らの努力の指針にしてもならない。

たとえしてみたところで、決してそれが健全な尽力たり得たりすることもなく、

必ず人と世と自分とに有害無益な悪影響ばかりを及ぼす結果となることが間違いない。

実際問題不可能であるという以上に、生き返ることなど不可能なように刑死させてこその処罰である。

何らかの蘇生が可能となる手段が許容されていたりする時点で、当該の刑事のほうが不正となるだけである。

故に、刑死しても生き返ることを可とするのは、刑事処理の不正を可とするのと全く同義であり、

そんなことを奨励する神がいたとすれば、社会的不正を助長する邪神であることが自明である。

そこにこそ、「始めに毛筋ほどもの過ちを犯していれば、後々に千里の過ちともなる(礼記・経解第二十六)」

というところの「始めの毛筋ほどの過ち」がありもする。後付けでどんなに取り繕ったりしてみたところで

決して正しきれはしない、限りなき不正推進の種子が邪教の信者たちの心中に植え付けられることとなる。

ほとんどそれは、本人たち自身が自覚してもいないような所からその振る舞いを束縛して行くものである。

「今まさに私は神の教えを信じている」などと意識しているわけでもない時に、何気なく考えたことや口に

したこと、行ったことまでもが全て「不正の推進」に加担する代物となってしまう。仁義道徳に基づくような

公正な思考や言行と真逆の振る舞いを、ごくごく当たり前なこととして為してしまうようになるのである。

仮に、不滅の命を手に入れられたりするとしても、そのような罪人に対する処罰をまた別に工夫して

行かなければならなくなるのみである。永遠の命の持ち主であるからして、死刑が不能であるというのなら、

永遠に地獄の責め苦にあえがせ続けたり、無間地獄に延々と幽閉し続けたりするのみである。限りある命の持ち主

に対する処罰こそは死刑であるのだから、やはり刑死後に生き返ったりしないでこそ自明に公正なことだといえる。

物理的に不可能であるという以上にも、原理的に不正であるのが「刑死しても生き返る」という事態であればこそ、

そんなものを思想信条の根本に据えてしまったならば、否応なく何もかもを不正に為してしまうようになるのである。

永遠の命を手に入れられるか入れられないかでいえばやはり手に入れられないが、仮に手に入れられるとしたところで、

不滅の命の持ち主が「刑死しても生き返る」などということを自由の証拠にしたりするのはやはりおかしなことである。

故に、そのような事態の信奉者が「原理的に不正な作為規範」を植えつけられることだけは間違いないのである。

それこそ、1+1を3にしたり、鹿を馬と言ったりする類いの、名辞(言葉の定義)の乱れからの過ちであり、

だからこそ現実問題を扱うか空想問題を扱うかに関わらず、間違いきった思考や言行に及んでしまうようになる。

しかも、「刑死しても生き返る」という事態は強度に現実問題にも根ざした不正であり、不正を為してしまいがちな

精神薄弱者には特に信奉しやすい代物でもある。それでいてなおかつ名辞の乱れに即した原理的な不正でもある

わけだから、ただ1+1=3だと言ったり、鹿を馬だと言ったりする以上にも悪質な意味合いを備えているのだといえる。

あらゆる名辞の乱れの中でも、特に現実問題に即して悪質なのが「刑死しても生き返る」という教条であればこそ、

それが不可能であることを科学的に実証しようなどとする試みが多々為されてきているけれども、本質的には、

当該の教条もまた1+1=3のような原理的な誤謬性を帯びた代物なのであり、だからこそ、それを信奉するものに

致命的な悪為を植え付けてしまうことこそが一番の問題なのである。そこの所をうやむやにしてしまうようなら、

刑死後の復活の不能性の科学的実証なども、かえって邪教の延命に加担してしまうことにすらなりかねないのである。

とにかく論争を続けていられればまだ生き延びられる、それがまた邪宗門にとっての助けとなってしまうのだから。

そんなものを思想信条の根本に据えてしまったならば、否応なく何もかもを不正に為してしまうようになるのである。

永遠の命を手に入れられるか入れられないかでいえばやはり手に入れられないが、仮に手に入れられるとしたところで、

不滅の命の持ち主が「刑死しても生き返る」などということを自由の証拠にしたりするのはやはりおかしなことである。

故に、そのような事態の信奉者が「原理的に不正な作為規範」を植えつけられることだけは間違いないのである。

それこそ、1+1を3にしたり、鹿を馬と言ったりする類いの、名辞(言葉の定義)の乱れからの過ちであり、

だからこそ現実問題を扱うか空想問題を扱うかに関わらず、間違いきった思考や言行に及んでしまうようになる。

しかも、「刑死しても生き返る」という事態は強度に現実問題にも根ざした不正であり、不正を為してしまいがちな

精神薄弱者には特に信奉しやすい代物でもある。それでいてなおかつ名辞の乱れに即した原理的な不正でもある

わけだから、ただ1+1=3だと言ったり、鹿を馬だと言ったりする以上にも悪質な意味合いを備えているのだといえる。

あらゆる名辞の乱れの中でも、特に現実問題に即して悪質なのが「刑死しても生き返る」という教条であればこそ、

それが不可能であることを科学的に実証しようなどとする試みが多々為されてきているけれども、本質的には、

当該の教条もまた1+1=3のような原理的な誤謬性を帯びた代物なのであり、だからこそ、それを信奉するものに

致命的な悪為を植え付けてしまうことこそが一番の問題なのである。そこの所をうやむやにしてしまうようなら、

刑死後の復活の不能性の科学的実証なども、かえって邪教の延命に加担してしまうことにすらなりかねないのである。

とにかく論争を続けていられればまだ生き延びられる、それがまた邪宗門にとっての助けとなってしまうのだから。

「徂く攸の民、室家相慶して曰く、予が后を徯つ。后来たらば其れ蘇らん」

「(殷の湯王が、夏の桀王の暴政によって疲弊させられていた天下の平定に臨むや、)

湯王が赴く所の民はみなこぞって大喜びしながら『わが君をお待ちしておりました。

大君が来られましたので、みな生き返るような気持ちでいます。』(聖王賢臣のごとき

権力道徳者こそは民を疲弊から生き返らせるものであるのに、イエスは権力者を端から

『罪人』などと決め付けて名辞をも歪める。そして自分一人の蘇生すら実現できはしな

かった。現実だけを見れば、劣悪至極な惨劇の黄金比以外の何物でもあり得てはいない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)

「(殷の湯王が、夏の桀王の暴政によって疲弊させられていた天下の平定に臨むや、)

湯王が赴く所の民はみなこぞって大喜びしながら『わが君をお待ちしておりました。

大君が来られましたので、みな生き返るような気持ちでいます。』(聖王賢臣のごとき

権力道徳者こそは民を疲弊から生き返らせるものであるのに、イエスは権力者を端から

『罪人』などと決め付けて名辞をも歪める。そして自分一人の蘇生すら実現できはしな

かった。現実だけを見れば、劣悪至極な惨劇の黄金比以外の何物でもあり得てはいない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)

世の中を乱世に陥れるのも治世に導くのも、結局は易の法則の範疇に止まることだが、

個々の人間、個々の部分的集団というのはどこまでも、易の法則の一翼だけを担うものである。

乱世をもたらす個人や部分集団、治世をもたらす個人や部分集団というものも別個のものであるのが

普遍的な事情であり、天下全土全世界を占めるほどもの大局からの乱世や治世をもたらす者である

のなら、それこそ絶対に両者が同一だったり、親和的だったりすることもあり得ないのである。

全世界、全宇宙を司る易の法則が「万物斉同」であるから、万事万物もその内側の部分的存在で

しかあり得ない。全てを超越する絶対者などを気取ってみたところで、所詮は部分的存在としての

宿命から逃れきることもできないのが、すでに量子論の不確定性原理からすらも察知されている。

故に、悪に手を染めた主体が同時に善を司る主体でもあり得たり、その逆だったりすることもない。

善悪をみそくそに扱おうとするものはそれ自体が高度な悪となってしまうだけなのであり、この世に

善悪が現出してしまった以上は、両者がその主体から別個のものとして存在するしかないのである。

善も悪も明瞭でないような状態、真理に即して善悪をも諦観するインド社会や平安時代の日本社会

などもまたあるわけだが、それとはまた別に善悪が分裂しきってしまっているような時代や世の中と

いうものがある。この地球人類社会においては、中国社会や武家時代の日本社会、そして中東社会

などが特に善悪の枝分かれが頻繁であり続けてきた社会だといえる。西洋社会ともなれば、もはや

悪一色に染まりきっていたとすらいえるが、その西洋社会と東洋社会を総合した全地球社会もまた、

やはり相当に善悪が大分裂して鬩ぎ合ってきた社会であるということがいえるわけである。

個々の人間、個々の部分的集団というのはどこまでも、易の法則の一翼だけを担うものである。

乱世をもたらす個人や部分集団、治世をもたらす個人や部分集団というものも別個のものであるのが

普遍的な事情であり、天下全土全世界を占めるほどもの大局からの乱世や治世をもたらす者である

のなら、それこそ絶対に両者が同一だったり、親和的だったりすることもあり得ないのである。

全世界、全宇宙を司る易の法則が「万物斉同」であるから、万事万物もその内側の部分的存在で

しかあり得ない。全てを超越する絶対者などを気取ってみたところで、所詮は部分的存在としての

宿命から逃れきることもできないのが、すでに量子論の不確定性原理からすらも察知されている。

故に、悪に手を染めた主体が同時に善を司る主体でもあり得たり、その逆だったりすることもない。

善悪をみそくそに扱おうとするものはそれ自体が高度な悪となってしまうだけなのであり、この世に

善悪が現出してしまった以上は、両者がその主体から別個のものとして存在するしかないのである。

善も悪も明瞭でないような状態、真理に即して善悪をも諦観するインド社会や平安時代の日本社会

などもまたあるわけだが、それとはまた別に善悪が分裂しきってしまっているような時代や世の中と

いうものがある。この地球人類社会においては、中国社会や武家時代の日本社会、そして中東社会

などが特に善悪の枝分かれが頻繁であり続けてきた社会だといえる。西洋社会ともなれば、もはや

悪一色に染まりきっていたとすらいえるが、その西洋社会と東洋社会を総合した全地球社会もまた、

やはり相当に善悪が大分裂して鬩ぎ合ってきた社会であるということがいえるわけである。

残念ながら、未だ世の中が善悪両極に振れきってしまっているこの地球人類社会において、

最大級の悪の主体たり得ているのはやはり欧米聖書圏であり、欧米人が正義の主体となることも

今後数百年は覚束ないこととなっている。だから、欧米人がこれからまず志すべきなのは、

正義の主体たる以上にも、善悪全体を諦観する仏教徒的なあり方だといえる。一方、

善悪懸隔の中での勧善懲悪を志して来た部類の東洋人は、その志しを貫徹するか、

あるいは善悪全体を諦観する境地の尊崇にも励むなどすればよい。

要は、それぞれに分をわきまえるべきだということであり、そこにしか世の中が改善されて

行く余地もないということである。世の中も宇宙の法則も超越する絶対者など存在し得ない、

そんなものを目指せば目指すだけ余計な負担をかけられた世の中のほうがダメになるのみである

ということをわきまえて、自らの立場に即した振る舞いを誰しもが心がけて行くべきなのである。

「人は以て恥すること無かる可からず。恥ずること無きを之れ恥ずれば、恥無し」

「人は決して恥じぬようなことがあってはならない。恥知らずであることを恥じるぐらいの

恥じらいがあってのみ、初めて恥から遠ざかることができる。(恥知らずはそれだけでも人道に悖る)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上六より)

最大級の悪の主体たり得ているのはやはり欧米聖書圏であり、欧米人が正義の主体となることも

今後数百年は覚束ないこととなっている。だから、欧米人がこれからまず志すべきなのは、

正義の主体たる以上にも、善悪全体を諦観する仏教徒的なあり方だといえる。一方、

善悪懸隔の中での勧善懲悪を志して来た部類の東洋人は、その志しを貫徹するか、

あるいは善悪全体を諦観する境地の尊崇にも励むなどすればよい。

要は、それぞれに分をわきまえるべきだということであり、そこにしか世の中が改善されて

行く余地もないということである。世の中も宇宙の法則も超越する絶対者など存在し得ない、

そんなものを目指せば目指すだけ余計な負担をかけられた世の中のほうがダメになるのみである

ということをわきまえて、自らの立場に即した振る舞いを誰しもが心がけて行くべきなのである。

「人は以て恥すること無かる可からず。恥ずること無きを之れ恥ずれば、恥無し」

「人は決して恥じぬようなことがあってはならない。恥知らずであることを恥じるぐらいの

恥じらいがあってのみ、初めて恥から遠ざかることができる。(恥知らずはそれだけでも人道に悖る)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上六より)

弱小であっても正しき行いに務めている者に報い、強大であっても過てる者には誅罰を下すのが

正しい世の中であり、その逆であるのが間違った世の中である。どんなに絶対的な超越者などと

あがめ立てられているような者であろうとも、邪悪であるようなら天罰を下す、それでこそ正しい世である。

綺麗ごとだどうだという以前に、単なる定義上から自然と導き出されるものとしての、正しい世の中。

そして、そういった世の中を実現して行こうとすることが綺麗ごと止まりになるのかといえば、

決してそんなこともない。世界経済をも先導する今の日本の経済力だとか、中国の人口増大力だとかも、

数百年から数千年に渡る「正しい世の中の希求」としての道徳統治の試みを基盤としてこそ

得られたものである。そんな試みを未だ企てた試しもない、「邪悪な超越者」が絶対神として

君臨することを是とし続けて来た欧米聖書圏たるや、人口面でも経済面でももはや劣勢な

立場に追いやられつつある。これこそは、正しい世の中の希求が国力の増大につながる一方、

間違った世の中の是認が国力の弱体化につながることを示した決定的な証拠ともなっている。

勝つためにこそ、正しい世の中の希求が有効である。

個人や小団体としての勝利なんざより、天下国家規模での勝利こそは、雄大かつ絶対的な勝利ともなるのだから、

真に絶大な勝利を克ち得ようと思うのなら、国力からの増大を決定付ける正しき世の中の追及をも試みて

行かないでいいわけがない。そのためには、破綻した物言いや邪悪な振る舞いに及ぶ部分的強者などの

討伐にも熱心であるべきであり、そんなものを絶対者などとして崇め立てる邪教の廃絶にも専念すべきである。

そもそも、邪悪な強者を絶対神などとして崇めたてるような邪教を好き好んで信仰し続けていたりしたなら、

自業自得での破滅すらもが免れ得なくなるから、そんな邪教を廃絶する他はないという事情もまた別にある。

ただ、そのような邪教の廃絶を済ませて後にも、絶対神とまでは行かない邪悪な強者の跳梁跋扈を容認したり

しているようなら、国家規模での弱小化が顕著化してしまい、最終的な敗亡に見舞われたりすることともなる

だろうから、そのような「人間でありながらの弱肉強食の是認」という性向からの脱却こそを図らねばならない。

正しい世の中であり、その逆であるのが間違った世の中である。どんなに絶対的な超越者などと

あがめ立てられているような者であろうとも、邪悪であるようなら天罰を下す、それでこそ正しい世である。

綺麗ごとだどうだという以前に、単なる定義上から自然と導き出されるものとしての、正しい世の中。

そして、そういった世の中を実現して行こうとすることが綺麗ごと止まりになるのかといえば、

決してそんなこともない。世界経済をも先導する今の日本の経済力だとか、中国の人口増大力だとかも、

数百年から数千年に渡る「正しい世の中の希求」としての道徳統治の試みを基盤としてこそ

得られたものである。そんな試みを未だ企てた試しもない、「邪悪な超越者」が絶対神として

君臨することを是とし続けて来た欧米聖書圏たるや、人口面でも経済面でももはや劣勢な

立場に追いやられつつある。これこそは、正しい世の中の希求が国力の増大につながる一方、

間違った世の中の是認が国力の弱体化につながることを示した決定的な証拠ともなっている。

勝つためにこそ、正しい世の中の希求が有効である。

個人や小団体としての勝利なんざより、天下国家規模での勝利こそは、雄大かつ絶対的な勝利ともなるのだから、

真に絶大な勝利を克ち得ようと思うのなら、国力からの増大を決定付ける正しき世の中の追及をも試みて

行かないでいいわけがない。そのためには、破綻した物言いや邪悪な振る舞いに及ぶ部分的強者などの

討伐にも熱心であるべきであり、そんなものを絶対者などとして崇め立てる邪教の廃絶にも専念すべきである。

そもそも、邪悪な強者を絶対神などとして崇めたてるような邪教を好き好んで信仰し続けていたりしたなら、

自業自得での破滅すらもが免れ得なくなるから、そんな邪教を廃絶する他はないという事情もまた別にある。

ただ、そのような邪教の廃絶を済ませて後にも、絶対神とまでは行かない邪悪な強者の跳梁跋扈を容認したり

しているようなら、国家規模での弱小化が顕著化してしまい、最終的な敗亡に見舞われたりすることともなる

だろうから、そのような「人間でありながらの弱肉強食の是認」という性向からの脱却こそを図らねばならない。

動物界では弱肉強食が当たり前であり、ただ単に強大な動物こそは、食物連鎖の頂点に立つなどして

最強たるわけだけれども、人間にまでそのような動物と同様の法則が通用すると思ったら大間違いである。

人間には動物と違って国家を形成する能力があり、国家単位での公益を企図することを通じて、個人的な

強大さを増進する場合以上もの勢力の底上げというものを実現して行くことができる。そこでこそ、漢帝国が

匈奴を屈服させたような「公の個に対する勝利」が実現できもするわけだから、強者たらんとするもの、決して

国家規模での勢力の底上げや、そのための正しい世の中の追及といった選択肢を無視してはならないのである。

国家規模での政財界の癒着だとか、軍産複合体の肥大化だとかによって、「邪悪なものこそが突出して強大化する」

ということが実際にある。今の資本主義諸国などもそうだし、殷代末期や秦代の中国、織豊時代の日本なども

その内に入るものであるが、むしろそのような政権が瓦解して後、仁徳を保った立場から天下を継ぐものこそが

それ以上の強大さを手に入れることもあり得る。始皇帝の代の秦帝国などは、匈奴からの侵略にもひどく苛まれて

いたのに対し、武帝の代の漢帝国などはもはや匈奴を圧倒し、次代の宣帝の頃には匈奴に朝貢すらさせていた

という記録など、まさに仁義なき皇帝の業を継いだ仁義ある皇帝がより強大たり得た実例を指し示してもいる。

仁徳あるもの、そもそも強大さばかりを追い求めず、まず第一には天下国家の安寧を企図するのが当然である

けれども、その結果として覇者以上にも強大な王者たり、武威でもまた史上空前たり得るような「おまけ」

に与れることもたまにある。故に、ただ精進滅私ばかりが仁政の全てだなどとも言えはしないのである。

「貴くして位无く、高くして民无く、賢人下位に在りて輔くる无し。是れを以て動きて悔い有るなり」

「貴いとしながら正式な位にも就かず、高いとしながらもまともに治めている民があるわけでもなく、

(身分が不審だから)低い身分にある賢人が助けてくれることもない。何をやっても悔いある結果しか招かない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・乾・上九・文言伝より)

最強たるわけだけれども、人間にまでそのような動物と同様の法則が通用すると思ったら大間違いである。

人間には動物と違って国家を形成する能力があり、国家単位での公益を企図することを通じて、個人的な

強大さを増進する場合以上もの勢力の底上げというものを実現して行くことができる。そこでこそ、漢帝国が

匈奴を屈服させたような「公の個に対する勝利」が実現できもするわけだから、強者たらんとするもの、決して

国家規模での勢力の底上げや、そのための正しい世の中の追及といった選択肢を無視してはならないのである。

国家規模での政財界の癒着だとか、軍産複合体の肥大化だとかによって、「邪悪なものこそが突出して強大化する」

ということが実際にある。今の資本主義諸国などもそうだし、殷代末期や秦代の中国、織豊時代の日本なども

その内に入るものであるが、むしろそのような政権が瓦解して後、仁徳を保った立場から天下を継ぐものこそが

それ以上の強大さを手に入れることもあり得る。始皇帝の代の秦帝国などは、匈奴からの侵略にもひどく苛まれて

いたのに対し、武帝の代の漢帝国などはもはや匈奴を圧倒し、次代の宣帝の頃には匈奴に朝貢すらさせていた

という記録など、まさに仁義なき皇帝の業を継いだ仁義ある皇帝がより強大たり得た実例を指し示してもいる。

仁徳あるもの、そもそも強大さばかりを追い求めず、まず第一には天下国家の安寧を企図するのが当然である

けれども、その結果として覇者以上にも強大な王者たり、武威でもまた史上空前たり得るような「おまけ」

に与れることもたまにある。故に、ただ精進滅私ばかりが仁政の全てだなどとも言えはしないのである。

「貴くして位无く、高くして民无く、賢人下位に在りて輔くる无し。是れを以て動きて悔い有るなり」

「貴いとしながら正式な位にも就かず、高いとしながらもまともに治めている民があるわけでもなく、

(身分が不審だから)低い身分にある賢人が助けてくれることもない。何をやっても悔いある結果しか招かない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・乾・上九・文言伝より)

世の中に広く仁政を施すためには、最低でも政商の根絶ぐらいは必須である。

政商が食客(死兵要員)や縦横家(悪徳外交家)までをも駆使することでの権力犯罪こそは、

天災や紛争以上もの仁政にとっての大敵であり、仁政を志す漢や唐のごとき

国家にとっても亡国級の禍いを招く元凶とすらなりかねないものである。

度し難いのは、政商自身が政商であるということを公表もせず、最悪の場合、

自分が政商と化してしまっていることに気づいてすらいない場合があるということである。

唐を滅ぼした黄巣の如きは、塩の密売などのあからさまな悪徳商人としての暗躍によって勢力を付けて

いたわけだからまだ分かりやすいが、後漢を滅ぼした曹家などは純粋な官職者(ただし元下級役人)でいた。

それでいて漢朝における専横の限りを尽くし、賄賂を基調とした政財界の癒着などにも基づく狭隘な

利権の占有によって帝位を奪い取ったわけで(ただし名目上は禅譲)、これなどは政商そのものが曹家を

隠れ蓑として、あまり大きな顔もしないでいるままに仁徳ある国家を滅ぼした事例にも当たっている。

多くの賄賂を役人に贈りすらすれば、営業面や税制面での優遇が得られることに味を占めて、賄賂を

贈っては稼ぎまくり、贈っては稼ぎまくりしていただけで、別に自分が政商犯と化してしまっているなど

とは自覚すらしないままに、政商としての膨大な富に与れていたような商売人などもいたはずなのである。

所詮は政商もまた、無責任極まりない民間からボウフラのように湧いて出てくるものであり、

政商ども自身に自律的な抑制などを期待すべきものでもない。まずは官職者こそが賄賂などによって

政治に取り入ってくる素封家を完全にシャットアウトするなどの修身に勤め、その上で民間に対しても、

腐ったドブからボウフラが湧き出てくるかのような政商の発生を防ぎとめる浄化措置を講じて行くべきである。

政商が食客(死兵要員)や縦横家(悪徳外交家)までをも駆使することでの権力犯罪こそは、

天災や紛争以上もの仁政にとっての大敵であり、仁政を志す漢や唐のごとき

国家にとっても亡国級の禍いを招く元凶とすらなりかねないものである。

度し難いのは、政商自身が政商であるということを公表もせず、最悪の場合、

自分が政商と化してしまっていることに気づいてすらいない場合があるということである。

唐を滅ぼした黄巣の如きは、塩の密売などのあからさまな悪徳商人としての暗躍によって勢力を付けて

いたわけだからまだ分かりやすいが、後漢を滅ぼした曹家などは純粋な官職者(ただし元下級役人)でいた。

それでいて漢朝における専横の限りを尽くし、賄賂を基調とした政財界の癒着などにも基づく狭隘な

利権の占有によって帝位を奪い取ったわけで(ただし名目上は禅譲)、これなどは政商そのものが曹家を

隠れ蓑として、あまり大きな顔もしないでいるままに仁徳ある国家を滅ぼした事例にも当たっている。

多くの賄賂を役人に贈りすらすれば、営業面や税制面での優遇が得られることに味を占めて、賄賂を

贈っては稼ぎまくり、贈っては稼ぎまくりしていただけで、別に自分が政商犯と化してしまっているなど

とは自覚すらしないままに、政商としての膨大な富に与れていたような商売人などもいたはずなのである。

所詮は政商もまた、無責任極まりない民間からボウフラのように湧いて出てくるものであり、

政商ども自身に自律的な抑制などを期待すべきものでもない。まずは官職者こそが賄賂などによって

政治に取り入ってくる素封家を完全にシャットアウトするなどの修身に勤め、その上で民間に対しても、

腐ったドブからボウフラが湧き出てくるかのような政商の発生を防ぎとめる浄化措置を講じて行くべきである。

今の日本で言えば、地主のドラ息子あたりが地元票や半裏口入学によって政治家や官僚となり、

今の日本で言えば、地主のドラ息子あたりが地元票や半裏口入学によって政治家や官僚となり、 大企業や資産家などからの政治献金や天下り先を提供されるなどして政治腐敗を深刻化

させたりすることが「政商現象」となっている。政商自体であるのは財界人だが、

今の日本などの場合、政治家も官僚も完全な財界の操り人形と化してしまっているわけだから、

政官財ひっくるめての政商現象という深刻な腐敗に苛まれていると考えたほうが、実態が把握しやすい。

単なる財界の操り人形と化してしまっているからこそ、政治家や官僚にとっては、財界こそが頼れる

お母さんとでもいったところである。お金も転職先もいくらでも用意してくれる、甘やかしてくれ放題な

ママンといったもので、為政者たち自身にとってありがたいこと極まりない存在であるには違いない。

しかし、世の中の側からみれば、権力機構の深刻な腐敗の元凶以外の何物でもなく、そんな人間は、

恥部から食物をひり出すオホゲツヒメのごとく、スサノオに斬り殺されてしまえとすら思えるのである。

為政者が素封家(今でいう財界人)などを頼りにはすべきでない、それぐらいは当たり前のことである。

素封家が主、為政者が従というような政治構造も当然厳禁であり(民主主義がそれを正当化してもいる)、

政財が完全に分離された上で、なおかつ素封家を平民以上に賤しむぐらいであって初めて仁政もまた可能となる。

「甘えを断ち切れ」どころの話ですらない。根本的な政治理念からしてひっくり返してしまう必要があるのだ。

「貴きを欲するは人の心を同じくするところなるも、人人己れに貴き者有り。思わざるのみ。

人の貴きとする所は良貴に非ざるなり。趙孟の貴くする所は、趙孟能く之れを賤しむ。

(詩に)云く、既に酒を以って醉い、既に徳を以って飽くとは、仁義に飽くを言うなり。

人の膏粱の味を願わざる所以なり。令聞広誉を身に施す人の文繡を願わざる所以なり」

「みな高貴であることを願う心は同じであるけれども、本当は自分自身の内面にこそ高貴なるものがあって、

にもかかわらずだれもそれを自覚することはない。(みな他人から高貴なものとされることばかりを

願っているが、)常の人の欲する所の高貴さというのは、実はろくな高貴さでもないようなものばかりである。

たとえば(晋の公卿で他人に爵位をやるのを好んでいた)趙孟が高貴な相手だと見なしたものは、

また趙孟が卑賤なものだと見なすことができる。(これこそはろくでもない高貴さの実例である)

詩経(大雅・既酔)に『既に酒に酔い、既に徳に飽く』というが、これなどは己れの内面に湛えられた

仁徳に酔い飽きたことを示している。(つまり、内面からの高貴さを自覚して満足している)

そうなれば他人が美食を食んでいることを羨んだりするようにして他人の高貴さを妬んだりすることも

なくなるし、外面的ないい評判や高い名誉を豪華な衣装ように願い欲したりすることもなくなるのである。

(高貴さを願い欲するはいいが、それは自分以外の誰かから貰い受けたりできるものではない。

あくまで自分自身の修養によって自得するものなのだから、他者に願ったりすべきではないのである。)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・一七より)

人の貴きとする所は良貴に非ざるなり。趙孟の貴くする所は、趙孟能く之れを賤しむ。

(詩に)云く、既に酒を以って醉い、既に徳を以って飽くとは、仁義に飽くを言うなり。

人の膏粱の味を願わざる所以なり。令聞広誉を身に施す人の文繡を願わざる所以なり」

「みな高貴であることを願う心は同じであるけれども、本当は自分自身の内面にこそ高貴なるものがあって、

にもかかわらずだれもそれを自覚することはない。(みな他人から高貴なものとされることばかりを

願っているが、)常の人の欲する所の高貴さというのは、実はろくな高貴さでもないようなものばかりである。

たとえば(晋の公卿で他人に爵位をやるのを好んでいた)趙孟が高貴な相手だと見なしたものは、

また趙孟が卑賤なものだと見なすことができる。(これこそはろくでもない高貴さの実例である)

詩経(大雅・既酔)に『既に酒に酔い、既に徳に飽く』というが、これなどは己れの内面に湛えられた

仁徳に酔い飽きたことを示している。(つまり、内面からの高貴さを自覚して満足している)

そうなれば他人が美食を食んでいることを羨んだりするようにして他人の高貴さを妬んだりすることも

なくなるし、外面的ないい評判や高い名誉を豪華な衣装ように願い欲したりすることもなくなるのである。

(高貴さを願い欲するはいいが、それは自分以外の誰かから貰い受けたりできるものではない。

あくまで自分自身の修養によって自得するものなのだから、他者に願ったりすべきではないのである。)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・一七より)

実際に、実社会に影響を及ぼし得るもののうちで優良であるのは、

王侯将相のごとき正式な位に就いて、仁政のような善良な職務に励むものである。

それとはまた別に、超俗的な神仏が優良で高貴なものとされたりするのは、

あくまで世俗を黙って見守る度量衡的存在である場合に限って可とされるべきことである。

ただの人間が、実社会で正式な地位にも就かずにどんなことをやってみたところで

ろくな結果を挙げられもしないのはもちろんのこと、世俗を超越する神などが、

正式な社会的地位にもないままに何らかの影響を世の中に及ぼすということを想定

してみたとしても、そこに何らかのいい結果を期待できたりすることもないのである。

全国全土を統べる正式な統率者であればこそ、公明正大な仁政を施すことができる。

民たちも彼を天子と仰いで、仁政のための事業であることを了承しつつその命に服するなどする

こともできるようになるわけで、それは決して非正規な立場などから可能となることではない。

たとえば、阿弥陀仏による一切衆生の救済などが実現されるとしたところで、実際には、

阿弥陀仏のような仏性を帯びた正式な為政者が仁政によって「厭離穢土欣求浄土」を

実現して行くなどするのであり、あくまで阿弥陀仏そのものはその仮託対象となるのみである。

(もちろん真諦優位俗諦劣位の仏説に即して阿弥陀仏を真、実社会の為政者を仮と考えてもよい)

正式な位にあるわけでもない超越的な何者か自身が特定の人間を救ったりする、これは結局、

原理的に劣悪であると見なす他ない事案である。実際問題、世の中というのは一定の範囲内に

限られていて、その範囲内で最善を尽くすことが普遍的な最善ともなる。天下国家における

最善の行為は、天下万人を安寧や繁栄へと導く仁政であるわけだけれども、「超越的な何者かが

特定の人間を救う」という事案は、その言語構造上からいって仁政の条件を満たしてはいない。

王侯将相のごとき正式な位に就いて、仁政のような善良な職務に励むものである。

それとはまた別に、超俗的な神仏が優良で高貴なものとされたりするのは、

あくまで世俗を黙って見守る度量衡的存在である場合に限って可とされるべきことである。

ただの人間が、実社会で正式な地位にも就かずにどんなことをやってみたところで

ろくな結果を挙げられもしないのはもちろんのこと、世俗を超越する神などが、

正式な社会的地位にもないままに何らかの影響を世の中に及ぼすということを想定

してみたとしても、そこに何らかのいい結果を期待できたりすることもないのである。

全国全土を統べる正式な統率者であればこそ、公明正大な仁政を施すことができる。

民たちも彼を天子と仰いで、仁政のための事業であることを了承しつつその命に服するなどする

こともできるようになるわけで、それは決して非正規な立場などから可能となることではない。

たとえば、阿弥陀仏による一切衆生の救済などが実現されるとしたところで、実際には、

阿弥陀仏のような仏性を帯びた正式な為政者が仁政によって「厭離穢土欣求浄土」を

実現して行くなどするのであり、あくまで阿弥陀仏そのものはその仮託対象となるのみである。

(もちろん真諦優位俗諦劣位の仏説に即して阿弥陀仏を真、実社会の為政者を仮と考えてもよい)

正式な位にあるわけでもない超越的な何者か自身が特定の人間を救ったりする、これは結局、

原理的に劣悪であると見なす他ない事案である。実際問題、世の中というのは一定の範囲内に

限られていて、その範囲内で最善を尽くすことが普遍的な最善ともなる。天下国家における

最善の行為は、天下万人を安寧や繁栄へと導く仁政であるわけだけれども、「超越的な何者かが

特定の人間を救う」という事案は、その言語構造上からいって仁政の条件を満たしてはいない。

救済者が超越的かどうか以前に、そもそも特定の人間だけを救おうとすることが仁義に欠けている。

救済者が超越的かどうか以前に、そもそも特定の人間だけを救おうとすることが仁義に欠けている。 だから結局、超越的な何者かによって救われるなどということを以ってして、それを正当化

したりもできはしない。むしろ、「特定の人間が救われる」という事案を正当化できたような

気にさせることがあるぶんだけ、それを実現するなどとする超越者などは、

不正を助長する手先にしかならないとすら考えられるわけである。

世俗の救済を促す神仏が必ずしも正式な為政者の仁政を阻害するとも限らないが、

「正式な位に就いているわけでもないからこそ、特定の人間を救う」などとまで条件が限定

されている神ともなれば、これはもう仁政を阻害する神であることが間違いないから、仁政を

志す以上はそのような邪神への帰依の横行などは当然のこととして根絶していかなければならない。

刑死しても生き返って罪が清められるとか、超越者が非正規な立場から特定の人間を救うとか、

頭の悪い人間には聞こえがよかったりしたところで、そもそもその言語構造上からいって

不正な教義であることが自明である。現実に可能かどうかなど以前に、そんなことが

あり得た所でやはり不正なままである。実現可能であった所で不正でしかないのだから、

そんなものを希求すべきでないし、希求して得られた所でつまらないだけである。

「圭璋特達するは徳なり。天下に貴ばざる莫きは道なり」

「諸侯の国交の際の聘礼では専用の宝玉だけを用い、他の雑多な事物を用いぬことで倹約を尽くす。

天下に何一つとして貴ばざるべきものなどないでいてこそ道であることを示すためである」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・聘義第四十八より)

部分の繁栄は、えてして全体の困窮と比例しがちなものである。

部分の繁栄は、えてして全体の困窮と比例しがちなものである。 個人も世の中も共に繁栄できるのは、仁政が大成功している場合に限ったことであり、

別に仁を志しているわけでもない人間が個人的な栄華を極めようとしたりしたなら、そのための

安易な手段としての我田引水に及び、そのせいで社会の側の貧窮を招いてしまうものなのである。

特に、商業権力が体系的に部分の豊満を極めようとしたりしたなら、それが世の中の側に

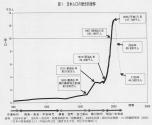

極度かつ持続的な負担をかけることになる、そしたらどうなるかといえば、人口爆発を招く。

富裕者の非常識な規模の物質的繁栄を実現するために、その下積みを担わされる人間の数も

過度に増大させて行く必要が出てくるから、そのせいで自然と人口が増大して行くこととなる。

徳川綱吉が悪貨を乱造してまで商業を隆盛させた元禄時代など、江戸期でも最も華やかな時代

だったなどとされるが、当時の日本の人口もやはりうなぎ上り状態であった。楽して大金を稼げる

商売に多くの人間が飛びついたせいで、そのような虚業の従事者までをも食わせて行ってやるための

農業人口なども合わせて増大した結果、日本の総人口もまた増加した。しかし、いい加減虚業への

従事人数に対する実業への従事人数が足らなくなって、享保時代には大飢饉を招くことともなった。

分家将軍吉宗による倹約を主体とした政治改革によって危機を免れて後には、日本の人口も

横ばい状態となり、倒幕に至るまでその状態が百五十年以上に渡って続いたのだった。

今の世界などは、まさに享保初期の日本の状態などにも近似したものとなっている。

江戸時代の日本の場合、元禄期の頃にはそれなりの豊かさを保てていたのが、その後の

享保期に至ってついに大飢饉を来たしたわけだが、近代以降の世界はずっとコンスタントに

大量の餓死者や戦死者をはじき出しながら今までやって来ているわけだから、江戸時代の日本

よりもさらにひどい状態となっているといえる。実際、江戸史上最悪の飢饉である天明の大飢饉を

上回る死亡率での餓死者をはじき出し続けており、資本主義国の虚業偏重のしわ寄せとしての

人口爆発もまた、元禄期の日本すらもが遠く及ばないほどもの激甚さとなってしまっている。

このような事態の打開のために必要となるのも、やはり虚業偏重の風潮の是正であるといえる。

このような事態の打開のために必要となるのも、やはり虚業偏重の風潮の是正であるといえる。 楽して大金を稼ぐことに対する戒めを通じて、誰しもがそのような安易さに流れぬようにする。

したらば全体社会にかける負担も少なくなり、人口を爆発させてまで重労働を担っていく

必要もなくなるわけで、資本主義国の虚業偏重による放辟邪侈が人口爆発を招いている昨今、

この方法以外に人口爆発を抑制して行く手段もないといえる。

虚業による物質的繁栄も元禄期の日本以上だから、その是正も享保の改革以上の厳格さで

なければならない。豪商に対する禁治産などを徳川吉宗が実施したわけでもないが(せいぜい

町代や町名主の員数を減らしたりした程度)、今という時代にはそれすらをも必要としかねない。

目安箱によって下層民の言葉にも耳を傾けるどころか、むしろ下層民の意見こそを優先的に

聞き入れて行くぐらいでなければならない。吉宗以上、劉邦や武帝以上の引き締め改革を心がけて

行く必要があるわけだが、当然それが共産化などであっていいはずもない。問題はあくまで

商業の過度の偏重なのであって、商売自体は都市化した人間社会などにある程度はなくては

ならない必要悪でもあるわけだから、そのあたりのさじ加減を工夫して行くことも必要である。

「四体既に正しく、膚革充盈なるは、人の肥えたるなり。父子篤く、兄弟睦まじく、夫婦和するは

家の肥えたるなり。大臣法あり、小臣廉あり、官職相い序たり、君臣相い正しきは、国の肥えたるなり。

天子徳を以て車と為し、楽を以て御と為し、諸侯礼を以って相い与し、大夫法を以って相い序し、士信を

以って相い考し、(ここから既出)百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う」

「四体も満足で肌色からいかにも満ちているのは、人が豊かな証拠である。父子夫婦兄弟がお互いに篤く

和睦し合うのは、家が豊かな証拠である。大臣に節度があり、小臣にも清廉さがあり、官職はお互いに

序列を尊重し合い、君臣の関係も正しいのは、国が豊かな証拠である。天子は徳を楽しむことを以って我が

御車とし、諸侯大名も礼節を以って協力し合い、大夫家老も節度を持ってお互いに序列を尊重し、士人も

信頼を以ってお互いを配慮し合い、百姓も和睦によってお互いを守り合うのは、天下が豊かな証拠である。

これこそを大順という。(聖書信仰は、このうちの一番最初『個人の豊かさ』を保証するものでしかない。

故に、個人の豊かさばかりを追い求めすぎた結果、大順を損ねて大逆を招くことともなるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)

家の肥えたるなり。大臣法あり、小臣廉あり、官職相い序たり、君臣相い正しきは、国の肥えたるなり。

天子徳を以て車と為し、楽を以て御と為し、諸侯礼を以って相い与し、大夫法を以って相い序し、士信を

以って相い考し、(ここから既出)百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う」

「四体も満足で肌色からいかにも満ちているのは、人が豊かな証拠である。父子夫婦兄弟がお互いに篤く

和睦し合うのは、家が豊かな証拠である。大臣に節度があり、小臣にも清廉さがあり、官職はお互いに

序列を尊重し合い、君臣の関係も正しいのは、国が豊かな証拠である。天子は徳を楽しむことを以って我が

御車とし、諸侯大名も礼節を以って協力し合い、大夫家老も節度を持ってお互いに序列を尊重し、士人も

信頼を以ってお互いを配慮し合い、百姓も和睦によってお互いを守り合うのは、天下が豊かな証拠である。

これこそを大順という。(聖書信仰は、このうちの一番最初『個人の豊かさ』を保証するものでしかない。

故に、個人の豊かさばかりを追い求めすぎた結果、大順を損ねて大逆を招くことともなるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)

大順の反対が大逆、大逆の反対が大順。

何も、主君殺しばかりが大逆行為に当たるわけではない。

君臣父子夫婦の和睦や、それに基づく安寧を損なう行為全般を大逆というのである。

民主主義や個人主義も、大逆行為を正当化したイデオロギーなのである。

何も、主君殺しばかりが大逆行為に当たるわけではない。

君臣父子夫婦の和睦や、それに基づく安寧を損なう行為全般を大逆というのである。

民主主義や個人主義も、大逆行為を正当化したイデオロギーなのである。

信仰が盲目な活動の推進を促すということ自体、常人以下の品性を人々に植え付けるものである。

故に、そのような教義を持つ他力本願系の信教全般(アブラハム教や拝火教や浄土教など)が、

自力作善を促す信教に及ばないのはもちろんのこと、何を信じているというわけでもなく

ただ独立独行を旨とする以上にも拙劣なことであるとすらいえるのである。

信仰に対して一概であろうとすることからして、もはや作為の塊である。

中国浄土教の開祖である曇鸞も、無為自然を貴ぶ道家の書を焼き捨てて浄土信仰に

帰依したというし、良くも悪しくも、信仰こそは旺盛な作為の種子となるものである。

そして悪しき場合には、なにも信仰なんかしないでいたほうがマシなほどにも

劣悪な思考規範や言動規範が信者に植え付けられることにすらなってしまうのである。

だからこそ、「とにかく何かを信じてすらいれば、何も信じていないよりマシ」「何も信じて

いない人間こそは信用が置けない」なんていう思い込みもまた是正されて行かねばならない。

確かに、長きに渡って邪教信仰などに耽溺し続けてきた人間が急激に信仰を破棄したりすると、

そのせいでの虚無感にかられて居ても立ってもいられないような不安に苛まれたりすることにも

なるわけだけれども、べつにそれが無信仰者一般にとってのデフォルトだったりするわけでもない。

邪信に溺れないではいられないような精神薄弱者にとっての特殊なデフォルトに過ぎないのであり、

自力作善に基づく修養によってそれを克服して行くことが可能であるのみならず、そもそも常人に

とってのデフォルトの心理状態自体、そこまでどうしようもなく辛いものだったりもしないのである。

邪信に依存しないではいられないほどにも拙劣な精神薄弱状態に一部の地球人が陥れられた

そもそもの原因は何だったのかといえば、古代のオリエント社会や西洋社会や中国社会などにおける、

政商犯の介入までをも容認しつつの権力腐敗であった。その名残りが数多の遺跡として世界中に

存在していたりするわけだけれども、それ自体は宗教的だったり、そうでもなかったりした。

故に、そのような教義を持つ他力本願系の信教全般(アブラハム教や拝火教や浄土教など)が、

自力作善を促す信教に及ばないのはもちろんのこと、何を信じているというわけでもなく

ただ独立独行を旨とする以上にも拙劣なことであるとすらいえるのである。

信仰に対して一概であろうとすることからして、もはや作為の塊である。

中国浄土教の開祖である曇鸞も、無為自然を貴ぶ道家の書を焼き捨てて浄土信仰に

帰依したというし、良くも悪しくも、信仰こそは旺盛な作為の種子となるものである。

そして悪しき場合には、なにも信仰なんかしないでいたほうがマシなほどにも

劣悪な思考規範や言動規範が信者に植え付けられることにすらなってしまうのである。

だからこそ、「とにかく何かを信じてすらいれば、何も信じていないよりマシ」「何も信じて

いない人間こそは信用が置けない」なんていう思い込みもまた是正されて行かねばならない。

確かに、長きに渡って邪教信仰などに耽溺し続けてきた人間が急激に信仰を破棄したりすると、

そのせいでの虚無感にかられて居ても立ってもいられないような不安に苛まれたりすることにも

なるわけだけれども、べつにそれが無信仰者一般にとってのデフォルトだったりするわけでもない。

邪信に溺れないではいられないような精神薄弱者にとっての特殊なデフォルトに過ぎないのであり、

自力作善に基づく修養によってそれを克服して行くことが可能であるのみならず、そもそも常人に

とってのデフォルトの心理状態自体、そこまでどうしようもなく辛いものだったりもしないのである。

邪信に依存しないではいられないほどにも拙劣な精神薄弱状態に一部の地球人が陥れられた

そもそもの原因は何だったのかといえば、古代のオリエント社会や西洋社会や中国社会などにおける、

政商犯の介入までをも容認しつつの権力腐敗であった。その名残りが数多の遺跡として世界中に

存在していたりするわけだけれども、それ自体は宗教的だったり、そうでもなかったりした。

古代エジプトのピラミッドだとか、秦始皇帝による非常識な規模の王宮や陵墓の建造だとかは、

単なる本人たち自身の自己顕示欲を満たす目的で造られたものだと考えたほうが実に即している。

(もちろんそれを美化するための神託だとかも多々捏造されていたりしたのではある)

精神薄弱者の悪逆非道を信仰によって推進して行くことを理念として体系化までしたのは、

権力腐敗のさ中にある帝王たち自身ではなく、その帝王に取り入った政商犯たちのほうであった。

すなわち、イエスを含む古代ユダヤ人であり、自分たちが古代オリエントや古代ローマの権力者に

取り入って暴利を掠め取ったりしていたこと自体は、本人たちの編纂書である犯罪聖書中に

あからさまに記しているわけではない。しかし、古来からのユダヤ教徒の伝統的な生業が

政商であるのは周知のことであり、政商犯としての性向に根ざして犯罪聖書が編纂された

ことも、当該の聖書の記述が、政商を排することでての仁政を貴ぶ権力道徳聖書——

通称四書五経の記述と決定的に相反していることなどからも察することができるのである。

信教というもの、特に常人以下の退廃を信者に促す邪教こそは、元から権力の腐敗に乗じて

捏造されたものである。母子家庭の環境下での苦学によって孔子が大成させた儒学などとも違い、

ユダヤ教やキリスト教こそは、信徒が権力機構に深く取り入る過程ででっち上げたものである。

その誕生の経緯からして不純であるのが邪教であり、自力作善の信教はもちろんのこと、

無信仰の勉学精進を促す儒学にすら、その起源のまともさで及ばないものとなっている。

だからこそ「神からの啓示」であることなどを標榜して本当の起源を隠蔽しようなどとも

しているわけで、神託であることに依存していること自体、実は発祥が不純な証拠なのである。

神からの啓示であるからこそ嬉しい、そこからもうすでに過ちなのであり、神仏に仮託するので

あっても、その実際的な起源もまた後ろめたくないような信教ですらないことからしておかしい。

精神が強靭である人間ならば、信教がそんな由緒を売りにしたりしている所から嫌悪感を抱くが、

薄弱者にはそれがかえって魅力的に思えたりもする。そこからすでに魔が差しているのである。

単なる本人たち自身の自己顕示欲を満たす目的で造られたものだと考えたほうが実に即している。

(もちろんそれを美化するための神託だとかも多々捏造されていたりしたのではある)

精神薄弱者の悪逆非道を信仰によって推進して行くことを理念として体系化までしたのは、

権力腐敗のさ中にある帝王たち自身ではなく、その帝王に取り入った政商犯たちのほうであった。

すなわち、イエスを含む古代ユダヤ人であり、自分たちが古代オリエントや古代ローマの権力者に

取り入って暴利を掠め取ったりしていたこと自体は、本人たちの編纂書である犯罪聖書中に

あからさまに記しているわけではない。しかし、古来からのユダヤ教徒の伝統的な生業が

政商であるのは周知のことであり、政商犯としての性向に根ざして犯罪聖書が編纂された

ことも、当該の聖書の記述が、政商を排することでての仁政を貴ぶ権力道徳聖書——

通称四書五経の記述と決定的に相反していることなどからも察することができるのである。

信教というもの、特に常人以下の退廃を信者に促す邪教こそは、元から権力の腐敗に乗じて

捏造されたものである。母子家庭の環境下での苦学によって孔子が大成させた儒学などとも違い、

ユダヤ教やキリスト教こそは、信徒が権力機構に深く取り入る過程ででっち上げたものである。

その誕生の経緯からして不純であるのが邪教であり、自力作善の信教はもちろんのこと、

無信仰の勉学精進を促す儒学にすら、その起源のまともさで及ばないものとなっている。

だからこそ「神からの啓示」であることなどを標榜して本当の起源を隠蔽しようなどとも

しているわけで、神託であることに依存していること自体、実は発祥が不純な証拠なのである。

神からの啓示であるからこそ嬉しい、そこからもうすでに過ちなのであり、神仏に仮託するので

あっても、その実際的な起源もまた後ろめたくないような信教ですらないことからしておかしい。

精神が強靭である人間ならば、信教がそんな由緒を売りにしたりしている所から嫌悪感を抱くが、

薄弱者にはそれがかえって魅力的に思えたりもする。そこからすでに魔が差しているのである。

削除(by投稿者)

「儒に貧賤に隕獲せず、富貴に充詘せず、君王に慁められず、長上に累せず、有司に閔しめられざる有り。

故に儒を曰うに、今衆人の儒を命づくるや妄なり、常ら儒を以って相い詬病すと。孔子舍に至りて、哀公之れを館す。

此の言を聞くや、言は信を加え、行いは義を加う、吾が世の終没するまで、敢えて儒を以って戯れと為さずと」

「孔子『儒者のうちには、極度の貧賤に苛まれたり富貴に淫したりすることでも志しを失ったりはせず、

王君に引け目を抱くこともなく、長者や上位者に列したがりもせず、官職者を妬んだりもしない者がいます。

そのため(醜悪なルサンチマンにかられている)大衆の内には、儒者を盲目だなどと決め付ける者もいます。

儒学に耽ってものが見えない病に陥っているというのです』 孔子が学舎に来ると、哀公は食い扶持と官職を

以ってこれを遇し、先ほどの孔子の言葉について返答した。『その言葉には信実さがあり、その行いにも

道義性がある。私の在位中には、決して儒学を衆人の言うような戯れ扱いにすることを許しますまい』

(権力への取り入りも断って物事をしっかと見据えている所にこそ、王侯をも感服させるだけの信実さが備わる。

それでいて、そのような真に信実ある儒者の姿こそを、迷妄な衆人が盲者などと決め付けたりもするのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——儒行第四十一より)

故に儒を曰うに、今衆人の儒を命づくるや妄なり、常ら儒を以って相い詬病すと。孔子舍に至りて、哀公之れを館す。

此の言を聞くや、言は信を加え、行いは義を加う、吾が世の終没するまで、敢えて儒を以って戯れと為さずと」

「孔子『儒者のうちには、極度の貧賤に苛まれたり富貴に淫したりすることでも志しを失ったりはせず、

王君に引け目を抱くこともなく、長者や上位者に列したがりもせず、官職者を妬んだりもしない者がいます。

そのため(醜悪なルサンチマンにかられている)大衆の内には、儒者を盲目だなどと決め付ける者もいます。

儒学に耽ってものが見えない病に陥っているというのです』 孔子が学舎に来ると、哀公は食い扶持と官職を

以ってこれを遇し、先ほどの孔子の言葉について返答した。『その言葉には信実さがあり、その行いにも

道義性がある。私の在位中には、決して儒学を衆人の言うような戯れ扱いにすることを許しますまい』

(権力への取り入りも断って物事をしっかと見据えている所にこそ、王侯をも感服させるだけの信実さが備わる。

それでいて、そのような真に信実ある儒者の姿こそを、迷妄な衆人が盲者などと決め付けたりもするのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——儒行第四十一より)

面白い。。。

率先して重荷を背負って行く者こそは上位者たり、重荷を嫌って易々とした

生き方に逃げたがる者こそは下位に置かれるのが道理というものである。

易行道を奨励する仏門として浄土門などがありもするが、その主な帰依者は一般の

百姓であり、武家や公家のような率先して重荷を背負って行くべき立場の人間は、

むしろ禅や密教のごとき自力作善の聖道門への帰依を主体としていた。だからこそ、

昔の日本の全体規模での仏門帰依なども適正なものであったといえる。重荷を背負う

立場にある人間こそは他力本願でいて、そうでもないような人間ばかりが自力作善を

志してたりするようならば不健全極まりないが、昔の日本はそうではなかったわけで、

自力他力の配分を適正化することに当時の仏教が貢献していたのだともいえるのである。

キリスト教圏などはこの逆で、重荷を背負うべき正規の王侯たちこそは、キリスト

への他力本願を本是とする正統派のキリスト信仰に帰依していた一方、商売人などの

賤しい身分の人間こそが、「キリストの到来もまだ」とするユダヤ教に入信したり、

プロテスタントの異端派として「自力の悪行」に執心するなどして来たのである。

日本で自力他力の配分を適正化した主体も仏教という信教であったし、

キリスト教圏で自力他力の配分を不正化した主体も聖書信仰という信教であった。

儒学や神道や道教のごとき純極東産の教学は、全体社会を体系的に司ることで

自力他力の配分までをも人工的に操作するような試みにまでは及んでいなかった。

(だからこそ為政者を君子扱いしたり、民間人を小人扱いしたりの一方通行でもいた)

そこはコーカソイド圏(インドや古代オリエント)発祥の信教などとは違う部分であり、

全体に対する征服的な姿勢に欠けている点が善い所でも悪い所でもあるといえる。

生き方に逃げたがる者こそは下位に置かれるのが道理というものである。

易行道を奨励する仏門として浄土門などがありもするが、その主な帰依者は一般の

百姓であり、武家や公家のような率先して重荷を背負って行くべき立場の人間は、

むしろ禅や密教のごとき自力作善の聖道門への帰依を主体としていた。だからこそ、

昔の日本の全体規模での仏門帰依なども適正なものであったといえる。重荷を背負う

立場にある人間こそは他力本願でいて、そうでもないような人間ばかりが自力作善を

志してたりするようならば不健全極まりないが、昔の日本はそうではなかったわけで、

自力他力の配分を適正化することに当時の仏教が貢献していたのだともいえるのである。

キリスト教圏などはこの逆で、重荷を背負うべき正規の王侯たちこそは、キリスト

への他力本願を本是とする正統派のキリスト信仰に帰依していた一方、商売人などの

賤しい身分の人間こそが、「キリストの到来もまだ」とするユダヤ教に入信したり、

プロテスタントの異端派として「自力の悪行」に執心するなどして来たのである。

日本で自力他力の配分を適正化した主体も仏教という信教であったし、

キリスト教圏で自力他力の配分を不正化した主体も聖書信仰という信教であった。

儒学や神道や道教のごとき純極東産の教学は、全体社会を体系的に司ることで

自力他力の配分までをも人工的に操作するような試みにまでは及んでいなかった。

(だからこそ為政者を君子扱いしたり、民間人を小人扱いしたりの一方通行でもいた)

そこはコーカソイド圏(インドや古代オリエント)発祥の信教などとは違う部分であり、

全体に対する征服的な姿勢に欠けている点が善い所でも悪い所でもあるといえる。

ただ、そのうちの儒学、特に易の法則に即して、自力作善を旨とするものが尊ばれ、

他力本願を旨とするものが賤しまれることが道理であり、それに反することが

道理に悖るとも判断することもできる。信仰ではなく純粋な学問の見地に即して、

仏教が日本に及ぼした自力他力の配分は適正であった一方、聖書信仰が

欧米などに及ぼした自力他力の配分は不正であったともいえる。

仏教の真理は虚空にこそあり、聖書信仰の真理は超越神にこそあるとされる。

どちらが本物の真理かは一旦おいておくとして、虚空を真理とすることこそは自力の

尊重と他力の賤しみに帰結する一方、超越神を真理とすることは他力の尊重と自力の

賤しみに繋がる。道理に適うのは前者であり、道理に反するのは後者であるから、

無宗教の道理に即して前者を是とし、後者を非として行くべきだともいえる。

世間を虚仮なるものとしながらも、仏教は結局社会的な上位者に自力作善を促し、

下位者に他力本願を奨励している。社会への対応もまた適正であるのが仏教である

一方、そこが不正なのが聖書信仰である。王侯は他力本願、商人は独立独行といった

布教姿勢がすでに社会の退廃を決定付けるものであり、世界のすべてを超越神の配下に

置こうとする宗教的な姿勢からして社会的に悪用されていることが明らかである。

「社会についてどうこうこだわるのは卑俗なことだ」邪教信者はそうほざいたりもする。

そうではなく、邪教こそは世の中の側を決定的に低俗ならしめている元凶なのであり、

そんなものがなければ世の中の側もそれなりに見られたものであり得るのである。そして

そのような世の中での活動を奨励するのが儒学であるし、そのような世の中を信教として

実現して行こうとするのが仏教でもあったりするのだから、邪教ありきなものの考え方に

よってこそ世俗を見るに値しないものだなどと決め付け、実際に世の中の低俗さが深刻化

して行くことを黙認し続けるようなことを可としてやったりしてもならないのである。

他力本願を旨とするものが賤しまれることが道理であり、それに反することが

道理に悖るとも判断することもできる。信仰ではなく純粋な学問の見地に即して、

仏教が日本に及ぼした自力他力の配分は適正であった一方、聖書信仰が

欧米などに及ぼした自力他力の配分は不正であったともいえる。

仏教の真理は虚空にこそあり、聖書信仰の真理は超越神にこそあるとされる。

どちらが本物の真理かは一旦おいておくとして、虚空を真理とすることこそは自力の

尊重と他力の賤しみに帰結する一方、超越神を真理とすることは他力の尊重と自力の

賤しみに繋がる。道理に適うのは前者であり、道理に反するのは後者であるから、

無宗教の道理に即して前者を是とし、後者を非として行くべきだともいえる。

世間を虚仮なるものとしながらも、仏教は結局社会的な上位者に自力作善を促し、

下位者に他力本願を奨励している。社会への対応もまた適正であるのが仏教である

一方、そこが不正なのが聖書信仰である。王侯は他力本願、商人は独立独行といった

布教姿勢がすでに社会の退廃を決定付けるものであり、世界のすべてを超越神の配下に

置こうとする宗教的な姿勢からして社会的に悪用されていることが明らかである。

「社会についてどうこうこだわるのは卑俗なことだ」邪教信者はそうほざいたりもする。

そうではなく、邪教こそは世の中の側を決定的に低俗ならしめている元凶なのであり、

そんなものがなければ世の中の側もそれなりに見られたものであり得るのである。そして

そのような世の中での活動を奨励するのが儒学であるし、そのような世の中を信教として

実現して行こうとするのが仏教でもあったりするのだから、邪教ありきなものの考え方に

よってこそ世俗を見るに値しないものだなどと決め付け、実際に世の中の低俗さが深刻化

して行くことを黙認し続けるようなことを可としてやったりしてもならないのである。

削除(by投稿者)

「君子、重からざれば威あらず」

「君子も重々しさがなければ威厳が備わらない。

(重荷を背負って重々しくあることで威厳を備えよというのだ)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・学而第一・八より)

「君子も重々しさがなければ威厳が備わらない。

(重荷を背負って重々しくあることで威厳を備えよというのだ)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・学而第一・八より)

率先して罪を認めてそこからの救いを請うという点が、いかにもキリスト教の美談めいた点として扱われる。

儒学と言わず仏教と言わずイスラム教と言わず、悪いことはするな、悪いことをするのはよくないとし、

実際に悪いことをすれば罰をあたえるべしという姿勢を基本としている。法家ほどあからさまではなくとも、

信賞必罰を大前提とするのが世界中の主要な教学の本旨であり(ユダヤ教ですらもがそうだが、

トーラーにあるような徒法ばかりを守らせようとするためにいいもの扱いまではできない)、

その点、キリスト教こそは他のいかなる教学と比べても異端であるといえる。

結論からいえば、それも偽善止まりの教条なのである。信賞必罰を絶対化して、

徒法や悪法すらをも頑なに守らせる法家やユダヤ教の姿勢も決してできたものではないが、

かといって罪を罪、徳を徳と分別する正常な判断能力を備えた上で、自らは罪を避け徳を積み、他者にも

なるべくそうあるように促して行ってこそ、本当の善美たり得ることにも変わりはない。にもかかわらず、

キリスト教徒はめくら滅法に誰も彼もを罪人だなどと決め付けて、その内でも率先して罪を認めて神に

救いを請うている自分たちこそは清いとする、そんなことで何らのいい効験が期待できるはずもないのであり、

信者自身の自己陶酔や、誤解に基づく信者への尊崇だとかを生じさせる原因にしかなりはしないのである。

杓子定規に過ぎるような信賞必罰と、キリスト教徒のごときめくら滅法な罪の開き直り、

この二つが避けるべき両極端であり、いずれにも振れ切らない中正こそが人々の目指すべき道である。

そしてその中正を守って行くためには、儒学の勉強や正統な仏教への帰依などに基づいて正しい

善悪の分別を養い、融通の利いた勧善懲悪や断悪修善を実践して行けるようにすればいいのである。

正しい善悪の分別と、それに基づく適度な勧善懲悪や断悪修善という選択肢が拓かれていればこそ、

罪業を開き直るようなことも許されない。少なくとも、罪業を開き直ったりすることを賤しいことと見なせる。

儒学と言わず仏教と言わずイスラム教と言わず、悪いことはするな、悪いことをするのはよくないとし、

実際に悪いことをすれば罰をあたえるべしという姿勢を基本としている。法家ほどあからさまではなくとも、

信賞必罰を大前提とするのが世界中の主要な教学の本旨であり(ユダヤ教ですらもがそうだが、

トーラーにあるような徒法ばかりを守らせようとするためにいいもの扱いまではできない)、

その点、キリスト教こそは他のいかなる教学と比べても異端であるといえる。

結論からいえば、それも偽善止まりの教条なのである。信賞必罰を絶対化して、

徒法や悪法すらをも頑なに守らせる法家やユダヤ教の姿勢も決してできたものではないが、

かといって罪を罪、徳を徳と分別する正常な判断能力を備えた上で、自らは罪を避け徳を積み、他者にも

なるべくそうあるように促して行ってこそ、本当の善美たり得ることにも変わりはない。にもかかわらず、

キリスト教徒はめくら滅法に誰も彼もを罪人だなどと決め付けて、その内でも率先して罪を認めて神に

救いを請うている自分たちこそは清いとする、そんなことで何らのいい効験が期待できるはずもないのであり、

信者自身の自己陶酔や、誤解に基づく信者への尊崇だとかを生じさせる原因にしかなりはしないのである。

杓子定規に過ぎるような信賞必罰と、キリスト教徒のごときめくら滅法な罪の開き直り、

この二つが避けるべき両極端であり、いずれにも振れ切らない中正こそが人々の目指すべき道である。

そしてその中正を守って行くためには、儒学の勉強や正統な仏教への帰依などに基づいて正しい

善悪の分別を養い、融通の利いた勧善懲悪や断悪修善を実践して行けるようにすればいいのである。

正しい善悪の分別と、それに基づく適度な勧善懲悪や断悪修善という選択肢が拓かれていればこそ、

罪業を開き直るようなことも許されない。少なくとも、罪業を開き直ったりすることを賤しいことと見なせる。

親鸞聖人が、自らが罪悪深重の身であることを自認した時にも、同時に自らが煩悩具縛の

親鸞聖人が、自らが罪悪深重の身であることを自認した時にも、同時に自らが煩悩具縛の 愚夫であることをも認めていた。読経中に美女の姿が頭に思い浮かぶような賤しい身の程であればこそ、

他力本願の浄土門に帰依するしかないとした。その上でなおかつ他者にまで浄土門への帰依を促していたのも、

当時が武家による争いも絶えない乱世であり、自力作善の聖道門への帰依などもなかなか覚束ない時代

であったからだ。自らが弘法大師の如き偉人であり、なおかつ今が平安時代のごとき安寧な時代で

あるというのなら、それこそ真言密教のごとき最難関級の聖道門にでも帰依すればいいわけで、それが

無理だから仕方なく他力本願の念仏者だったりするとしても、決してそれで偉いなんてことはないのである。

自己の賤しさを認めながらの他力本願の徒であることが、マシであるということぐらいなら確かにある。

それこそ、罪を開き直って神に救いを請うている自分たちこそは常人以上にも偉いなどとするほどもの

邪曲が横行しているようであるならば、それよりはまだ自分たちの人並み以上の賤しさを自認しながら

浄土門に帰依している念仏者のほうがまだマシな存在だったりもする。それこそ「最悪かマシか」の

どん尻争いでの辛勝なわけで、そんなこと嬉しがっていたりするのも空しいことだからやめるべきではある。

率先して罪を認めて救いを請うているから人並み以上に偉い、そんな転倒夢想に陥っていればこそ、

人並み以上の賤しさを認めながら他力本願でいる人間にすら及ばない存在ともなってしまうのだから、

そんなことを美学か何かのように勘違いするようなことも決してあってはならないのである。

「舜の天下を棄つるを視るや、猶お敝蹝を棄つるがごときなり。

竊かに負いて逃れ、海浜に遵いて処り、終身訢然として、楽しみて天下を忘れん」

「舜帝にとって天下を捨て去ることは、使い古して破れた草履を捨て去るのも同然なことであった。

密かに老いた親を背負って朝廷を逃げ出し、海浜に沿って人里離れた場所に行き、死ぬまで欣然として

楽しみながら天下のことなど忘れていただろう。(十字架を背負うぐらいなら自分自身の親を背負えよ)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三五より)

大規模な戦争があろうがなかろうが乱世は乱世であり、そこには何らかの致命的な落ち度があるものである。

始皇帝による法家支配が敷かれた統一秦帝国においても、これといった内戦があったりしたわけでもなく、

せいぜい始皇帝の暗殺未遂事件が散発する程度だったが、それでも当時が極度の乱世であったことにも

間違いはない。秦国は、法家主義を基調とした極度の圧政によって民から暴利を巻き上げることでこそ

突発的な国力を獲得して諸外国を征服し、統一中華帝国をぶち上げたわけだから、中原全土が秦国並みの

圧政下に置かれたことで、かえって人々は春秋戦国時代以上もの被虐下に置かれることになったわけである。

だから、「これなら諸侯が支配していた戦国時代のほうがまだマシだった」というような嘆きが民の間で

囁かれてもいた、これこそは戦争状態以上もの「平和裏の乱世」であった実例だといえ、そんなものの持続を

誰も望みはしなかったから、たった15年の短期間の持続の後に、秦帝国も反乱による崩壊を来たしたのだった。

上記のような事情に即して、平和状態の世の中が戦争状態以上もの乱世たり得るということが、知られて

そうで実は知られていないことである。今の地球社会も、資本主義国の横暴によって年間に1000万人以上

もの人間が餓死し続けている状態であり、これは第二次世界大戦の死亡率にも匹敵する上、毎年ずっとその

程度の死亡率をはじき出し続けているわけだから、今が大戦期以上の乱世であることもまた間違いがない。

にもかかわらず、今という時代が「戦時中よりも平和でいい時代、少なくともマシな時代」として扱われて

いたりするのも「平和状態が戦争状態以上もの乱世たり得る」ということへの察知が全く欠けているからである。

始皇帝による法家支配が敷かれた統一秦帝国においても、これといった内戦があったりしたわけでもなく、

せいぜい始皇帝の暗殺未遂事件が散発する程度だったが、それでも当時が極度の乱世であったことにも

間違いはない。秦国は、法家主義を基調とした極度の圧政によって民から暴利を巻き上げることでこそ

突発的な国力を獲得して諸外国を征服し、統一中華帝国をぶち上げたわけだから、中原全土が秦国並みの

圧政下に置かれたことで、かえって人々は春秋戦国時代以上もの被虐下に置かれることになったわけである。

だから、「これなら諸侯が支配していた戦国時代のほうがまだマシだった」というような嘆きが民の間で

囁かれてもいた、これこそは戦争状態以上もの「平和裏の乱世」であった実例だといえ、そんなものの持続を

誰も望みはしなかったから、たった15年の短期間の持続の後に、秦帝国も反乱による崩壊を来たしたのだった。

上記のような事情に即して、平和状態の世の中が戦争状態以上もの乱世たり得るということが、知られて

そうで実は知られていないことである。今の地球社会も、資本主義国の横暴によって年間に1000万人以上

もの人間が餓死し続けている状態であり、これは第二次世界大戦の死亡率にも匹敵する上、毎年ずっとその

程度の死亡率をはじき出し続けているわけだから、今が大戦期以上の乱世であることもまた間違いがない。

にもかかわらず、今という時代が「戦時中よりも平和でいい時代、少なくともマシな時代」として扱われて

いたりするのも「平和状態が戦争状態以上もの乱世たり得る」ということへの察知が全く欠けているからである。

削除(by投稿者)

「平和」という言葉が英語の「peace」の訳語として用いられるようになってから、日本語としての「平和」

という言葉の意味もずいぶんと劣化してしまった。本来は出典の「礼記」にもあるような「平和で安寧な状態」

こそを「平和」と呼んでいたわけだが、今ではもはや「戦争だけはない状態」という意味で用いられるように

なってしまった。実際、英語の「peace」などはその程度の意味しか持ち合わせていないわけで、peaceという

言葉しか「平和」に当たる言葉が存在しないイギリスなども、万年上層階級が下層階級を経済的に圧迫し続ける

状態でいる。それでも自国で紛争などすらなければ、イギリス人にとってはそれがpeaceとなるわけで、英語圏

こそは、戦争状態以上もの平和裏の乱世という事態を全く察知していない未開社会であることが明らかだといえる。

「戦争状態以上もの乱世である平和状態」などという状態が可とされているようなところでは、漏れなく

権力道徳もまた存在しない。権力道徳が実践されていないのみならず、そんなものの実践が可能であることも、

そもそも権力道徳などというものが存在することすらも見落とされたままでいる。大体の場合、法治主義に

よって世の中の最低限の治安だけは保たれ、下層民に対する経済的な圧迫なども放任されたままでいながら、

紛争レベルの争いだけは徹底して防ぎ止められているような状態がほとんどである。そのような状態でこそ、

人々は戦時中以上もの苦しみに喘がされたりしているわけだが、「戦争だけはない今も戦時中よりはマシな

時代だ」などと思い込まされて、極度の被虐下に置かれ続けることを黙認させられたりもしているわけである。

そんな状態が、戦争状態以上もの乱世であるのは上に述べた通りである。じゃあ、そのまま戦争に突入してしまえば

いいのかといえば、それも違う。戦争状態は戦争状態でろくでもない状態であり、世の中の平和が確立された上で、

なおかつ人々への圧制が緩和された状態こそは真の治世なのだから、それこそを追い求めていくべきなのである。

という言葉の意味もずいぶんと劣化してしまった。本来は出典の「礼記」にもあるような「平和で安寧な状態」

こそを「平和」と呼んでいたわけだが、今ではもはや「戦争だけはない状態」という意味で用いられるように

なってしまった。実際、英語の「peace」などはその程度の意味しか持ち合わせていないわけで、peaceという

言葉しか「平和」に当たる言葉が存在しないイギリスなども、万年上層階級が下層階級を経済的に圧迫し続ける

状態でいる。それでも自国で紛争などすらなければ、イギリス人にとってはそれがpeaceとなるわけで、英語圏

こそは、戦争状態以上もの平和裏の乱世という事態を全く察知していない未開社会であることが明らかだといえる。

「戦争状態以上もの乱世である平和状態」などという状態が可とされているようなところでは、漏れなく

権力道徳もまた存在しない。権力道徳が実践されていないのみならず、そんなものの実践が可能であることも、

そもそも権力道徳などというものが存在することすらも見落とされたままでいる。大体の場合、法治主義に

よって世の中の最低限の治安だけは保たれ、下層民に対する経済的な圧迫なども放任されたままでいながら、

紛争レベルの争いだけは徹底して防ぎ止められているような状態がほとんどである。そのような状態でこそ、

人々は戦時中以上もの苦しみに喘がされたりしているわけだが、「戦争だけはない今も戦時中よりはマシな

時代だ」などと思い込まされて、極度の被虐下に置かれ続けることを黙認させられたりもしているわけである。

そんな状態が、戦争状態以上もの乱世であるのは上に述べた通りである。じゃあ、そのまま戦争に突入してしまえば

いいのかといえば、それも違う。戦争状態は戦争状態でろくでもない状態であり、世の中の平和が確立された上で、

なおかつ人々への圧制が緩和された状態こそは真の治世なのだから、それこそを追い求めていくべきなのである。

権力道徳の実践も察知も覚束ないでいるような状態で、なかなかそんなものを追い求めて行く気にもなれないと

しても無理のない話だが、それはそれはで実現し得るものであり、なおかつ、戦争状態はもちろんのこと、圧政の

敷かれた平和状態なぞ以上もの磐石な安定性が確立すらされ得るものなのであり、「道徳統治など長く続けられる

ものではない」などという、乱世の支配者の全く史実にも即していないような戯れ言などに流されるべきでもない。

「道は爾きに在り、而るに諸れを遠きに求む。事は易きに在り、而るに之れに

難きを求む。人人其の親を親とし、其の長を長とすれば、而うして天下も平らかなり」

「道はごくごく卑近なところにあるというのに、人々はみなそれを高遠なところなどに求めようとする。

それを実行することもさして難しいことではないのに、わざわざ難しいところばかりに実践手段を求める。

ただ誰しもが自らの親を親として尊び、年長者を年長者として尊びすらすれば、それだけで天下全土が平和

にもなるというのに。(過渡的な部分的平和などではなく、最終目的としての天下全土の平安を希求している。

そのための手段こそはかえって素朴なものであり、神聖さを追い求めたりするような無駄なこともしないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一一より)

しても無理のない話だが、それはそれはで実現し得るものであり、なおかつ、戦争状態はもちろんのこと、圧政の

敷かれた平和状態なぞ以上もの磐石な安定性が確立すらされ得るものなのであり、「道徳統治など長く続けられる

ものではない」などという、乱世の支配者の全く史実にも即していないような戯れ言などに流されるべきでもない。

「道は爾きに在り、而るに諸れを遠きに求む。事は易きに在り、而るに之れに

難きを求む。人人其の親を親とし、其の長を長とすれば、而うして天下も平らかなり」

「道はごくごく卑近なところにあるというのに、人々はみなそれを高遠なところなどに求めようとする。

それを実行することもさして難しいことではないのに、わざわざ難しいところばかりに実践手段を求める。

ただ誰しもが自らの親を親として尊び、年長者を年長者として尊びすらすれば、それだけで天下全土が平和

にもなるというのに。(過渡的な部分的平和などではなく、最終目的としての天下全土の平安を希求している。

そのための手段こそはかえって素朴なものであり、神聖さを追い求めたりするような無駄なこともしないのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一一より)

始めから世界のごく一部を司る小物然とした神などでいるのならまだしも、「世界の全てを

造った」などと豪語しながら、その内の一部の儲や世界しか救わないとしているものだから、

仁義道徳を決定的に侵害する純度100%の邪神であることまでもが確定しているのである。

一部の事物を司る神であるというのなら、それ相応の扱いによる仁政への

役立てなどもまだ期待ができるのに、わざわざ「世界の全てを司る」などと

したものだから、仁政実現の上では根絶対象となることまでもが避けられない。

そして、そうでありながら一部の人間しか救わないような態度でいる神などを信じようとした

人間たち自身からして、人並み以上の不誠実さを帯びていたことが明らかである。せめてでも、

阿弥陀仏のように「西方浄土において一切衆生を救済の対象とする」と誓約しているような

神仏を信じたりしたのならば、それをして信者たち自身が不誠実である根拠などにはならない

のだが、「全世界を統べながら信じるものだけを救う」などという神を信じたものだから、

それによって自分たち自身の性根からの不誠実さまでをも露呈させてしまったのである。

世界の全てを統べるといいながら、一部の信者しか救わないともする。そこにすでに

歪んだ自己顕示欲が垣間見られる。仁者でもなければ身の程をわきまえた匹夫でもない、

身の程知らずとして世界に大迷惑をかけようとする不埒な小人としての素性が見受けられる。

その立場はといえばやはり、君子でも単なる小人でもない、政商あたりの奇形的な身分で

あっただろうこともうかがえる。君子が小人を治めることで世の中も成り立つわけだから、

君子も小人も世の中にとって欠くべからざる存在であるとはいえるが(昔の薩摩藩のように

藩が裕福だからといって猫も杓子も君子階級である武士になったりするのも考え物である)、

小人身分でありながら上位の君子並みの権限を持つ政商のような身分はといえば、世の中に

とって百害あって一利もない存在なわけだから、そのことからなるコンプレックスにかられての

歪んだ自己顕示欲を抱き、それを形而上の超越神などに偽託しただろうことが察せるのである。

造った」などと豪語しながら、その内の一部の儲や世界しか救わないとしているものだから、

仁義道徳を決定的に侵害する純度100%の邪神であることまでもが確定しているのである。

一部の事物を司る神であるというのなら、それ相応の扱いによる仁政への

役立てなどもまだ期待ができるのに、わざわざ「世界の全てを司る」などと

したものだから、仁政実現の上では根絶対象となることまでもが避けられない。

そして、そうでありながら一部の人間しか救わないような態度でいる神などを信じようとした

人間たち自身からして、人並み以上の不誠実さを帯びていたことが明らかである。せめてでも、

阿弥陀仏のように「西方浄土において一切衆生を救済の対象とする」と誓約しているような

神仏を信じたりしたのならば、それをして信者たち自身が不誠実である根拠などにはならない

のだが、「全世界を統べながら信じるものだけを救う」などという神を信じたものだから、

それによって自分たち自身の性根からの不誠実さまでをも露呈させてしまったのである。

世界の全てを統べるといいながら、一部の信者しか救わないともする。そこにすでに

歪んだ自己顕示欲が垣間見られる。仁者でもなければ身の程をわきまえた匹夫でもない、

身の程知らずとして世界に大迷惑をかけようとする不埒な小人としての素性が見受けられる。

その立場はといえばやはり、君子でも単なる小人でもない、政商あたりの奇形的な身分で

あっただろうこともうかがえる。君子が小人を治めることで世の中も成り立つわけだから、

君子も小人も世の中にとって欠くべからざる存在であるとはいえるが(昔の薩摩藩のように

藩が裕福だからといって猫も杓子も君子階級である武士になったりするのも考え物である)、

小人身分でありながら上位の君子並みの権限を持つ政商のような身分はといえば、世の中に

とって百害あって一利もない存在なわけだから、そのことからなるコンプレックスにかられての

歪んだ自己顕示欲を抱き、それを形而上の超越神などに偽託しただろうことが察せるのである。

超越神の仮面の内側に潜む歪んだ性格が信者たちにも落とし込まれた結果、

救いがたい不誠実さを内面に抱えながら、表向きだけは立派な修辞で取り繕うような、

典型的な偽善者が大勢作り上げられて行くことともなったのだった。

そのような邪教による歪んだ性格の植え付けもなければ、仁義道徳による謹厳さの教示なども

さして施されたことのない、東南アジアの田舎あたりの人間などは、いたって素朴なものである。

現代的な観点からすれば危ういほどにも素直だったりする、そんなままでいられたなら

それでもいいにしろ、案の定、一時はキリスト教圏による侵略などによって極度の疲弊に

晒されたりもしていたわけで(ブラックアフリカなどは今でもそのような状態にある)、

毒を制する薬としての、作為的な仁義道徳の修得なども多少はあってしかるべきことだといえる。

仮に今すぐ、歪んだ性格を信者に植え付けるような邪教がこの世から絶やされたとしても、

その禍根が当分甚だしいままであり続けることも間違いない。そこにプラマイゼロへの回復を

目指した矯正を施す目的で、仁徳の尊重を奨励して行くことなどもそれなりに必要であろう。

仁徳を尊ぶ儒者などもまた、>>294のように傍目には頑迷であるように見られることもあるわけだが、

それも、偽善者や悪人が増え過ぎた世の中における特効薬的な姿勢であるとして、大目に見て行くしかない。

「子張政を問う。子曰く、之れに居りて倦むこと無く、之れを行うには忠を以ってす」

「門弟の子張が政治のあり方を先生にお聞きした。先生は言われた。『任務にあっては決して倦むことなく、

奉行に際しても忠義を尽くすことだ』(難儀な仕事でも決して倦むことなく、忠義を尽くして執り行って

いくことで仁政も実現される。我田引水者はそんなことも始めから倦んで放り投げているのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一四)

救いがたい不誠実さを内面に抱えながら、表向きだけは立派な修辞で取り繕うような、

典型的な偽善者が大勢作り上げられて行くことともなったのだった。

そのような邪教による歪んだ性格の植え付けもなければ、仁義道徳による謹厳さの教示なども

さして施されたことのない、東南アジアの田舎あたりの人間などは、いたって素朴なものである。

現代的な観点からすれば危ういほどにも素直だったりする、そんなままでいられたなら

それでもいいにしろ、案の定、一時はキリスト教圏による侵略などによって極度の疲弊に

晒されたりもしていたわけで(ブラックアフリカなどは今でもそのような状態にある)、

毒を制する薬としての、作為的な仁義道徳の修得なども多少はあってしかるべきことだといえる。

仮に今すぐ、歪んだ性格を信者に植え付けるような邪教がこの世から絶やされたとしても、

その禍根が当分甚だしいままであり続けることも間違いない。そこにプラマイゼロへの回復を

目指した矯正を施す目的で、仁徳の尊重を奨励して行くことなどもそれなりに必要であろう。

仁徳を尊ぶ儒者などもまた、>>294のように傍目には頑迷であるように見られることもあるわけだが、

それも、偽善者や悪人が増え過ぎた世の中における特効薬的な姿勢であるとして、大目に見て行くしかない。

「子張政を問う。子曰く、之れに居りて倦むこと無く、之れを行うには忠を以ってす」

「門弟の子張が政治のあり方を先生にお聞きした。先生は言われた。『任務にあっては決して倦むことなく、

奉行に際しても忠義を尽くすことだ』(難儀な仕事でも決して倦むことなく、忠義を尽くして執り行って

いくことで仁政も実現される。我田引水者はそんなことも始めから倦んで放り投げているのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一四)

結局、仁政を実現して行く上でも、ある程度は地の利だとか手堅い都市設計だとかに

結局、仁政を実現して行く上でも、ある程度は地の利だとか手堅い都市設計だとかに 頼って行く必要が出てくる場合がある。それは、我田引水を目的とした悪徳商売や権力犯罪を

牽制するためであり、決して為政者たる自分自身が独自にいい思いをしたりするためではない。

昔ながらの王宮や城郭を中心として形成された都市構造などは、その中央部に勝手に立ち入る

ことができない民間の商売人などに身の程を思い知らせると共に、その中央部にどっかりと

居座る王君や重臣が誰しもからの注目対象となって、隠れた不品行などに及べないように

する効果までをも持ち合わせていた。確かに、始皇帝などのように自己顕示欲の過剰によって

人々を重労働で困窮に陥れるほどにも甚大な王宮(阿房宮)を拵えたりすることもあったわけだが、

その逆に、自らは豪華な王宮を造ることなどを拒み通していたにもかかわらず、重臣の蕭何が勝手に

豪壮な王宮(未央宮)を造営したものだから腹を立て、「これぐらいのものがなければ帝王としての

威厳が保てません」となだめられてようやく納得した高祖劉邦のような事例もあるわけであり、後者の

事例などは、本当に必要にかられてやむなく王宮中心の都を構築していった事例であることが確かである。

民主主義の蔓延によって、王君を中心とした制度や都市設計などが軒並み撤廃や有名無実化されて

しまっている現代においては、現存する王宮や城郭といえばただの観光地扱い、金持ちが勝手に王宮をも

上回るような豪華絢爛な自宅を建築したりするのもしたい放題な状態となってしまっている。だからと

いってそのような金持ちが誰しもからの監視対象になったりするわけでもなく、王都の中心にどっかりと

宮殿を据えてそこに居座る王君などよりも遥かに無責任なままでのやりたい放題が可能となっている。

それは結局、封土を責任持って統治する主君の住処こそを中心として都市を設計して行く場合

などと比べても、世の中にかける負担がより大きなものと化す結果を招いてしまっているのである。

素封家が囲い込む富の分量が、世の中で取り回せる富の分量をも上回るような事態と化してしまう

ようならば、自明なこととして世の中のほうが貧困に見舞われることとなる。素封家は基本民間人だから、

「民主主義」の名の下でその主権を尊重される人間の内にも入ることとなる。だからといっていち私人

としての身の程を大きく逸脱するほどもの富を私物化したりしようものなら、そのせいで自分たちが

世の中に対して加える負担が、責任ある王君が年貢や納税によって世の中にかける負担すらをも上回る

ようなことにすらなってしまうわけである。資本主義の民主主義社会ともなればそのような体たらくと

化してしまうのが常套的なことであり、民衆にこそ主権を与えることで、王侯貴族が世の中に加える負担

を最小化ないし抹消しようとした民主化の試みは、完全に本末転倒の結果を来たしてしまったのである。

むろん、民主主義などというもの自体、始めから素封家の独り勝ちこそを真の目的としていたのだとも

言えなくはないわけで、結局のところ、これといった王侯将相の下で全体社会からの統率下に置かれる

ことでのみ、民間人もまた共食い状態などに陥ったりすることなく最善度の豊かさを謳歌して行ける

ように、人間社会の原理的な構造上からしてできているのだと結論付けることもできるわけである。

始皇帝のように、民衆を困窮に陥れるほどもの圧政を敷いたりするわけでもない主君が、素封家の横暴

によって世の中が困窮に陥れられたりすることを抑止するためにこそ全体規模で君臨する世の中こそは、

人々が最大級の豊かさに与れる世の中ともなることを十分に理解して、万端の納得の下に、「民主主義に

よってこそ人々もまた最大級の豊かさに与れる」という事実誤認を払拭して行くようにすべきなのである。

ようならば、自明なこととして世の中のほうが貧困に見舞われることとなる。素封家は基本民間人だから、

「民主主義」の名の下でその主権を尊重される人間の内にも入ることとなる。だからといっていち私人

としての身の程を大きく逸脱するほどもの富を私物化したりしようものなら、そのせいで自分たちが

世の中に対して加える負担が、責任ある王君が年貢や納税によって世の中にかける負担すらをも上回る

ようなことにすらなってしまうわけである。資本主義の民主主義社会ともなればそのような体たらくと

化してしまうのが常套的なことであり、民衆にこそ主権を与えることで、王侯貴族が世の中に加える負担

を最小化ないし抹消しようとした民主化の試みは、完全に本末転倒の結果を来たしてしまったのである。

むろん、民主主義などというもの自体、始めから素封家の独り勝ちこそを真の目的としていたのだとも

言えなくはないわけで、結局のところ、これといった王侯将相の下で全体社会からの統率下に置かれる

ことでのみ、民間人もまた共食い状態などに陥ったりすることなく最善度の豊かさを謳歌して行ける

ように、人間社会の原理的な構造上からしてできているのだと結論付けることもできるわけである。

始皇帝のように、民衆を困窮に陥れるほどもの圧政を敷いたりするわけでもない主君が、素封家の横暴

によって世の中が困窮に陥れられたりすることを抑止するためにこそ全体規模で君臨する世の中こそは、

人々が最大級の豊かさに与れる世の中ともなることを十分に理解して、万端の納得の下に、「民主主義に

よってこそ人々もまた最大級の豊かさに与れる」という事実誤認を払拭して行くようにすべきなのである。

「天下に王有り、地を分け国を建て、都を置き邑を立て、廟祧壇墠を設けて之れを祭り、親疏多少の数を為す」

「天下に帝王があれば、必ず地を諸国に分けて国を立て、都や村も指定して、それぞれに規則に則った祭祀

のため廟壇(日本なら神社に相当)を設置させる。それによって万人の親疎多少を統制して行くようにする。

(このような事業がもたらす効能は上記の通りである。確かな理由があるのだから決して軽んじてはならない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭法第二十三より)

「天下に帝王があれば、必ず地を諸国に分けて国を立て、都や村も指定して、それぞれに規則に則った祭祀

のため廟壇(日本なら神社に相当)を設置させる。それによって万人の親疎多少を統制して行くようにする。

(このような事業がもたらす効能は上記の通りである。確かな理由があるのだから決して軽んじてはならない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭法第二十三より)

ヴァカ。^^

「知る」ということが、人間のあらゆる行為のうちでも第一の自力作善にあたる。

だから「格物致知誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」が善行の順序ともなるのである。

実際に仕官して主君に臣従したりするのは「修身」からであり、そこまでの「格物致知誠意正心」

は自学自習によってこそ達成して行くものである。「主君の弟子」たる君子階級としての事業に

取り組むことには多少の他力依存が介在して行くわけだが、それ以前の自学自習にかけては

独立独行を主とし、君子としての事業に望むに際してもあくまで自力本位でいられるようにする。

他者への信用に基づく依頼もあり得るにしろ、あくまで自力で知見を得て独立的な成果を挙げて行く

ことを主体とするのが君子としてのあり方である。だからこそ「仁義礼智信」の優先順位でもある。

信も智もあった上で智のほうが信よりも優位、自力も他力もあった上で自力のほうが他力よりも優位

であるとするのが君子であり、善人たるもの、誰しもが潜在的にその序列をわきまえているものである。

自力と他力、智と信の序列すらをも見損なってしまう所に君子と小人、善人と悪人の決定的な分岐点がある。

孔子は妾腹の私生児でいながら自ら家系を調べ上げて、孔家の正式な跡取りとして学者や君子階級と

しての事績を挙げた。一方、イエスも妾腹の私生児でいたものの、自分の系譜などはろくに調べもせず、

「自分は神の子だ」などとうそぶいての依存心まみれな邪教を触れ回り、いち匹夫小人としての身分の

ままに磔刑に処されてその人生を完全に終え去った。孔子は自己学習を主体として君子となり、イエスは

自学自習を拒んでの依存心まみれによって、小人としての度し難さをかえって深刻化させた。これらの

事例こそは、智と信の優先順位の正誤が、君子と小人を決定的に分断した好例中の好例ともなっている。

信に一辺倒でろくにものも知らないでいる、それなら別に害はないのである。それ以上にも、

信に溺れたままで歪んだ知識を身に付けようとするところにこそ致命的な問題が生ずる。

だから「格物致知誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」が善行の順序ともなるのである。

実際に仕官して主君に臣従したりするのは「修身」からであり、そこまでの「格物致知誠意正心」

は自学自習によってこそ達成して行くものである。「主君の弟子」たる君子階級としての事業に

取り組むことには多少の他力依存が介在して行くわけだが、それ以前の自学自習にかけては

独立独行を主とし、君子としての事業に望むに際してもあくまで自力本位でいられるようにする。

他者への信用に基づく依頼もあり得るにしろ、あくまで自力で知見を得て独立的な成果を挙げて行く

ことを主体とするのが君子としてのあり方である。だからこそ「仁義礼智信」の優先順位でもある。

信も智もあった上で智のほうが信よりも優位、自力も他力もあった上で自力のほうが他力よりも優位

であるとするのが君子であり、善人たるもの、誰しもが潜在的にその序列をわきまえているものである。

自力と他力、智と信の序列すらをも見損なってしまう所に君子と小人、善人と悪人の決定的な分岐点がある。

孔子は妾腹の私生児でいながら自ら家系を調べ上げて、孔家の正式な跡取りとして学者や君子階級と

しての事績を挙げた。一方、イエスも妾腹の私生児でいたものの、自分の系譜などはろくに調べもせず、

「自分は神の子だ」などとうそぶいての依存心まみれな邪教を触れ回り、いち匹夫小人としての身分の

ままに磔刑に処されてその人生を完全に終え去った。孔子は自己学習を主体として君子となり、イエスは

自学自習を拒んでの依存心まみれによって、小人としての度し難さをかえって深刻化させた。これらの

事例こそは、智と信の優先順位の正誤が、君子と小人を決定的に分断した好例中の好例ともなっている。

信に一辺倒でろくにものも知らないでいる、それなら別に害はないのである。それ以上にも、

信に溺れたままで歪んだ知識を身に付けようとするところにこそ致命的な問題が生ずる。

キリスト教徒も、そのような歪んだ知識を洋学などとして構築しながら狂信を続けてきたものだから、

それらの知識を実際の世の中に適用しつつ世界を征服して行った結果、自分たちを含む全人類を

滅亡の危機に陥れるほどもの事態を招いてしまっているのである。そんなことは、無知を開き直って

信仰一辺倒でいようとする浄土教あたりなら決して成し得なかったことであり、むしろそんな所業に

までは至り得なければこそ、無知を開き直っての信仰のほうがマシであることまでもが実証されたのである。

ある程度以上の規模の悪逆非道というのはいつも、歪んだ知識に基づく自己正当化や悪行の体系化を

帯びているものであり、そのような知識自体を正当化する最終手段が邪神への信仰であったりもする。

単なる無知でもなければ単なる信仰でもなく、信>智という間違った序列に基づく邪信や歪んだ知識

こそが人類を滅亡の危機に陥れるほどもの大害悪となり得る。今までにも何度か指摘した位相上の

問題であり、故にこそ難解でもあるわけだが、ことは重大であるから、決して軽んじてもならない。

「仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず」

「(現代語訳は不要だろう。仁徳に基づく上知はむしろ憂いや惑いを排するものである。仁徳の伴わない

歪んだ知識こそは憂いや惑いや懼れを生じさせ、狂信でも抱いていないではいられなくするのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・三〇より)

それらの知識を実際の世の中に適用しつつ世界を征服して行った結果、自分たちを含む全人類を

滅亡の危機に陥れるほどもの事態を招いてしまっているのである。そんなことは、無知を開き直って

信仰一辺倒でいようとする浄土教あたりなら決して成し得なかったことであり、むしろそんな所業に

までは至り得なければこそ、無知を開き直っての信仰のほうがマシであることまでもが実証されたのである。

ある程度以上の規模の悪逆非道というのはいつも、歪んだ知識に基づく自己正当化や悪行の体系化を

帯びているものであり、そのような知識自体を正当化する最終手段が邪神への信仰であったりもする。

単なる無知でもなければ単なる信仰でもなく、信>智という間違った序列に基づく邪信や歪んだ知識

こそが人類を滅亡の危機に陥れるほどもの大害悪となり得る。今までにも何度か指摘した位相上の

問題であり、故にこそ難解でもあるわけだが、ことは重大であるから、決して軽んじてもならない。

「仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず」

「(現代語訳は不要だろう。仁徳に基づく上知はむしろ憂いや惑いを排するものである。仁徳の伴わない

歪んだ知識こそは憂いや惑いや懼れを生じさせ、狂信でも抱いていないではいられなくするのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・三〇より)

削除(by投稿者)

削除(by投稿者)

歪んだ知識が無知以上の害悪をこの世にもたらす実例の一つとして、

実定法の悪用が無法状態以上もの放辟邪侈を実現するということがある。

ほとんど無法状態だった春秋戦国時代の諸侯による統治以上もの暴政が、

法家支配を主体とした秦始皇帝による統一支配によって中国にもたらされたことなどが

その歴史的な実例である。中国史の場合、法家や名家や縦横家などの劣悪な教学を

宗教的に正当化したりまでしたようなことがほぼ皆無だから、そのあたりが分かりやすい。

西洋史などの場合は、法家にあたる理念を聖書信仰で正当化したり、名家に当たる

理念をイデア主義で正当化したり、縦横家に当たる理念を悪魔崇拝で正当化したりと

いったような不埒な正当化までもが噛まされて来たものだから、中国史よりはずっと

劣悪な異端の教学が世の中に及ぼしていた悪影響の構造が理解しにくい。けれども、

結局のところは、中国の法家や名家や縦横家などが世の中に与えていた悪影響と全く

同じような悪影響を、聖書信仰やイデア主義や悪魔崇拝が及ぼしていたことにも

変わりはないのである。(もちろん、より損害が甚大だったということはある)

邪教邪学による劣悪な教学の正当化の一環として、無為自然の価値を貶めるということがある。

アダムの原罪を根拠として不労を罪とする旧約の教義などがその実例であり、人々に無為自然

の価値を見失わせることで、「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という

聞いてみれば当たり前な事実関係への誤認をもけしかけるのである。それにより、人々の悪逆非道

への自制心が振り切れて、宗教的な正当化などしない場合以上もの害悪をもたらして来たのである。

(「韓非子」にも不労を罪とするような記述はあるが、宗教的な正当化までは為されていない)

実定法の悪用が無法状態以上もの放辟邪侈を実現するということがある。

ほとんど無法状態だった春秋戦国時代の諸侯による統治以上もの暴政が、

法家支配を主体とした秦始皇帝による統一支配によって中国にもたらされたことなどが

その歴史的な実例である。中国史の場合、法家や名家や縦横家などの劣悪な教学を

宗教的に正当化したりまでしたようなことがほぼ皆無だから、そのあたりが分かりやすい。

西洋史などの場合は、法家にあたる理念を聖書信仰で正当化したり、名家に当たる

理念をイデア主義で正当化したり、縦横家に当たる理念を悪魔崇拝で正当化したりと

いったような不埒な正当化までもが噛まされて来たものだから、中国史よりはずっと

劣悪な異端の教学が世の中に及ぼしていた悪影響の構造が理解しにくい。けれども、

結局のところは、中国の法家や名家や縦横家などが世の中に与えていた悪影響と全く

同じような悪影響を、聖書信仰やイデア主義や悪魔崇拝が及ぼしていたことにも

変わりはないのである。(もちろん、より損害が甚大だったということはある)

邪教邪学による劣悪な教学の正当化の一環として、無為自然の価値を貶めるということがある。

アダムの原罪を根拠として不労を罪とする旧約の教義などがその実例であり、人々に無為自然

の価値を見失わせることで、「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という

聞いてみれば当たり前な事実関係への誤認をもけしかけるのである。それにより、人々の悪逆非道

への自制心が振り切れて、宗教的な正当化などしない場合以上もの害悪をもたらして来たのである。

(「韓非子」にも不労を罪とするような記述はあるが、宗教的な正当化までは為されていない)

信教それ自体は人々の無知蒙昧をけしかけるものだったりもするわけだが、それと同時に

根本的無知に即した妄動をけしかけたりもする、そのような信教こそは最悪級のカルトであり、

聖書信仰や、日蓮宗やヒンズー教の異端派などがその条件を満たしていたりする一方、

浄土信仰やイスラム教や拝火教などは辛うじてその条件を満たしていない。ここにこそ、

作為的な廃絶すらをも心がけて行くべきか否かの境界線があり、前者はそうしてすら

行かねばならない一方、後者はそこまではする必要がないようになっている。ただ、

両者とも人々の聡明さを積極的に伸ばしていくほどもの良質さは備えていないわけだから、

必要もなく積極的に振興していったりすべきだとまでは言えない点でも共通している。

(最悪級のカルト撃退のために、後者のようなマシな教学の振興が是とされ得る場合はある)

信教が優良な教学のより一層の振興に協力してくれるようならば、そのような信教をも推進

して行くべきだとすらいえるが、そのような信教こそはさしてうまみのないものだったりもする。

信教を儲けのために利用したりすることもなく、厳しい修行に励み続けるものだったりするから、

なかなか従事者を募ることからして難しかったりする。そこではむしろ、世の中の側が家系主義を講じて、

身寄りのない次男三男などを義務的に宗門に入れさせるなどの支援すらもが必要になって行くのであり、

まあ、儲けのための信教を好んでいたような人間が鞍替えしたがれるようなものではないといえる。

それで結局、自分から自主的に信教を好んで行くような人間のほとんどは精神的な堕落や儲けを

期待するものばかりとなるわけだから、信教全般の積極的な推進というものには歯止めをかけて

行くようにすべきだといえる。宗教を信じているからといって偉いなどとは限らない、むしろ

賤しい場合すらある。それぐらいのところに信教の扱いを集約させて、アブラハム教的な

「信教ありき」の姿勢を脱却した、より自由な文化振興を育んでいけるようになればいいのである。

根本的無知に即した妄動をけしかけたりもする、そのような信教こそは最悪級のカルトであり、

聖書信仰や、日蓮宗やヒンズー教の異端派などがその条件を満たしていたりする一方、

浄土信仰やイスラム教や拝火教などは辛うじてその条件を満たしていない。ここにこそ、

作為的な廃絶すらをも心がけて行くべきか否かの境界線があり、前者はそうしてすら

行かねばならない一方、後者はそこまではする必要がないようになっている。ただ、

両者とも人々の聡明さを積極的に伸ばしていくほどもの良質さは備えていないわけだから、

必要もなく積極的に振興していったりすべきだとまでは言えない点でも共通している。

(最悪級のカルト撃退のために、後者のようなマシな教学の振興が是とされ得る場合はある)

信教が優良な教学のより一層の振興に協力してくれるようならば、そのような信教をも推進

して行くべきだとすらいえるが、そのような信教こそはさしてうまみのないものだったりもする。

信教を儲けのために利用したりすることもなく、厳しい修行に励み続けるものだったりするから、

なかなか従事者を募ることからして難しかったりする。そこではむしろ、世の中の側が家系主義を講じて、

身寄りのない次男三男などを義務的に宗門に入れさせるなどの支援すらもが必要になって行くのであり、

まあ、儲けのための信教を好んでいたような人間が鞍替えしたがれるようなものではないといえる。

それで結局、自分から自主的に信教を好んで行くような人間のほとんどは精神的な堕落や儲けを

期待するものばかりとなるわけだから、信教全般の積極的な推進というものには歯止めをかけて

行くようにすべきだといえる。宗教を信じているからといって偉いなどとは限らない、むしろ

賤しい場合すらある。それぐらいのところに信教の扱いを集約させて、アブラハム教的な

「信教ありき」の姿勢を脱却した、より自由な文化振興を育んでいけるようになればいいのである。

「礼は本に反りて古えを修む、其の初めを忘れざるなり。故に凶事には詔せず、朝事には

楽を以てす。醴酒の用ありて、玄酒の尚びあり。割刀の用ありて、鸞刀の貴びあり。莞簟の安ありて、

稿靺の設けあり。是の故に先王の礼を制するや、必ず主有るなり。故に述べて多くを学ぶ可きなり」

「礼はその根本に回帰して古えのあり方をあえて修め、本来のあり方を忘れないようにすることがある。

要人の死などの凶事があれば詔勅を控え、養老養賢などの礼遇に際しては雅楽などの催事を行う。

本物の上等酒を用意しながらも、神前には酒に見立てた水を供えたりする。本当によく切れる刀の

用意がありながらも、鈴を付けた刃のない儀礼用の刀を用いたりする。畳や筵の席も用意しながらも、

藁で拵えた古風な席を用意したりする。これらは先王の礼にまつわる主意に即して執り行われる

ことであり、(表層だけ鑑みてもなかなかその意義が計り知りがたいものであるから、)よく勉強して

その主意までをも計り知れるようにならなければならない。(礼は法律のようにただ規律を忘れずに

いればいいというばかりのものではない。今となっては不可解であるような礼法の主意などまでをも

自らの勉強によって調べ上げ、その根本的な意義までをも忘れないでいられるようにしなければならない。

これこそは、礼が実定法などと違って人々の精神的怠惰を禁じていく材料ともなっている。勉強

への積極性に基づく精神の自由を養生させていく手段として、礼の修得が有効ともなるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)

楽を以てす。醴酒の用ありて、玄酒の尚びあり。割刀の用ありて、鸞刀の貴びあり。莞簟の安ありて、

稿靺の設けあり。是の故に先王の礼を制するや、必ず主有るなり。故に述べて多くを学ぶ可きなり」

「礼はその根本に回帰して古えのあり方をあえて修め、本来のあり方を忘れないようにすることがある。

要人の死などの凶事があれば詔勅を控え、養老養賢などの礼遇に際しては雅楽などの催事を行う。

本物の上等酒を用意しながらも、神前には酒に見立てた水を供えたりする。本当によく切れる刀の

用意がありながらも、鈴を付けた刃のない儀礼用の刀を用いたりする。畳や筵の席も用意しながらも、

藁で拵えた古風な席を用意したりする。これらは先王の礼にまつわる主意に即して執り行われる

ことであり、(表層だけ鑑みてもなかなかその意義が計り知りがたいものであるから、)よく勉強して

その主意までをも計り知れるようにならなければならない。(礼は法律のようにただ規律を忘れずに

いればいいというばかりのものではない。今となっては不可解であるような礼法の主意などまでをも

自らの勉強によって調べ上げ、その根本的な意義までをも忘れないでいられるようにしなければならない。

これこそは、礼が実定法などと違って人々の精神的怠惰を禁じていく材料ともなっている。勉強

への積極性に基づく精神の自由を養生させていく手段として、礼の修得が有効ともなるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)

487 KB かよ。かきすぎ

500になるまでつかえよ

▲ページ最上部

ログサイズ:696 KB 有効レス数:321 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

思想・哲学掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:聖書 Part9