サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

聖書 Part9

▼ページ最下部

地球人類社会において、四書五経こそは、ここ2500年の長きにわたって、わざわざ

特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。

その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に

用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る

聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。

夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、

その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に

よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された

儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」

などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの

となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を

実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。

実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、

死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本

などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に

至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。

四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化

というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」

としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、

平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが

その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する

「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった

せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。

特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。

その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に

用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る

聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。

夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、

その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に

よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された

儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」

などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの

となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を

実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。

実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、

死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本

などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に

至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。

四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化

というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」

としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、

平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが

その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する

「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった

せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。

※省略されてます すべて表示...

多少そういった、未だ救いの見込みも立たないような人間のいる内から、社会規模での改悛を始めて

いったとしても、決して見切り発車などということにはならない。キリスト教支配下にあるような

世の中だけでなく、儒学統治下にある世の中であったって、多少の奇邪が蔓延る可能性があることは

>>19の礼記からの引用などからも知れたことである。せいぜい、最悪級のカルト犯罪が権力機構から

完全に払拭されるなどすらすれば、世の中全体での改悛を始めていく下地としては十分であり、場末で

怪力乱神への妄想を膨らませるものがあるぐらいのことは、まだあっても仕方のないことだといえる。

漢代初期の郊祀対象にも、冤罪の神(族纍)を祭るなどということがあったようで、

多少はキリスト信仰にも似ていなくはない。後世、先祖への祭祀などは強化されていった一方で、

あまりにも奇異に過ぎるような怪神邪神への郊祀は徐々に撤廃されていったようで、文化の

有機性というものを貴ぶからには、多少奇異なものも寛容の対象としていくべきなのである。

それにしたって、聖書信仰はもはや根絶せざるを得ない。それは、聖書信仰があまりにも政治権力と

癒着しての悪逆非道に走りすぎたからで、ただ文化的に異様であるからというばかりのことではない。

ただ異様であるというだけなら、前漢で族纍が祭られたようにして、聖書の神ですら未だ祭られる

余地もあったわけだが、世俗権力を侵しすぎたがためにこそ、その権利ももはやなくなってしまった。

根絶の対象としていかざるを得ないが、未だ聖書信仰に基づく不正な思考の高速回転を減速させる

ことすらできないでいるものも未だ数多い、という現状で社会規模での改悛を始めていく。聖書信仰

自体は根絶の対象としていかざるを得ないにしろ、未だ聖書中毒に陥ったままでいてしまっている人々

をも決して無下には扱わず、きっといつかは立ち直れるものとして長い目で見てあげなければならない。

根絶はやはり不可避であるにしても、こちらで勝手に、そこに亡びの美学すら見出してやればいいのだ。

いったとしても、決して見切り発車などということにはならない。キリスト教支配下にあるような

世の中だけでなく、儒学統治下にある世の中であったって、多少の奇邪が蔓延る可能性があることは

>>19の礼記からの引用などからも知れたことである。せいぜい、最悪級のカルト犯罪が権力機構から

完全に払拭されるなどすらすれば、世の中全体での改悛を始めていく下地としては十分であり、場末で

怪力乱神への妄想を膨らませるものがあるぐらいのことは、まだあっても仕方のないことだといえる。

漢代初期の郊祀対象にも、冤罪の神(族纍)を祭るなどということがあったようで、

多少はキリスト信仰にも似ていなくはない。後世、先祖への祭祀などは強化されていった一方で、

あまりにも奇異に過ぎるような怪神邪神への郊祀は徐々に撤廃されていったようで、文化の

有機性というものを貴ぶからには、多少奇異なものも寛容の対象としていくべきなのである。

それにしたって、聖書信仰はもはや根絶せざるを得ない。それは、聖書信仰があまりにも政治権力と

癒着しての悪逆非道に走りすぎたからで、ただ文化的に異様であるからというばかりのことではない。

ただ異様であるというだけなら、前漢で族纍が祭られたようにして、聖書の神ですら未だ祭られる

余地もあったわけだが、世俗権力を侵しすぎたがためにこそ、その権利ももはやなくなってしまった。

根絶の対象としていかざるを得ないが、未だ聖書信仰に基づく不正な思考の高速回転を減速させる

ことすらできないでいるものも未だ数多い、という現状で社会規模での改悛を始めていく。聖書信仰

自体は根絶の対象としていかざるを得ないにしろ、未だ聖書中毒に陥ったままでいてしまっている人々

をも決して無下には扱わず、きっといつかは立ち直れるものとして長い目で見てあげなければならない。

根絶はやはり不可避であるにしても、こちらで勝手に、そこに亡びの美学すら見出してやればいいのだ。

「囚を要して多罪を殄戮し、亦た克く用て勧む。無辜を開釈して、亦た克く用て勧む」

「囚人の罪状をよく調べて、罪ある者は厳格に処刑したために、人々も善を勧めるようになった。

もちろん罪なき者は即座に放免もしたために、これまた人々が善を勧めるようにもなった。

(犯罪聖書には『誰も善を為せない』という類いの記述が多々見られるが、これも無罪放免の

重罪人が方々に蔓延ってしまっていたからでこそある。罪を犯しても無罪であるようなら

人々は勧善を滞らせ、冤罪者を平気で罰するようであっても、やはり勧善を渋るものである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・多方より)

「囚人の罪状をよく調べて、罪ある者は厳格に処刑したために、人々も善を勧めるようになった。

もちろん罪なき者は即座に放免もしたために、これまた人々が善を勧めるようにもなった。

(犯罪聖書には『誰も善を為せない』という類いの記述が多々見られるが、これも無罪放免の

重罪人が方々に蔓延ってしまっていたからでこそある。罪を犯しても無罪であるようなら

人々は勧善を滞らせ、冤罪者を平気で罰するようであっても、やはり勧善を渋るものである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・多方より)

この世には世襲であったほうがいい職業と、そうでない職業との両方がある。

世の中を営んでいく上で最も根幹的なものにあたる職業ほど世襲であったほうがよく、

あってもなくてもどちらでも構わないような瑣末な職業ほど世襲である必要がない。

世襲を基本とすべき職業であっても、倅が極度の出来損ないであったりした場合には

他人に業務を引き継がせるようにすべきこともある。堯や舜が自らの子息に帝業を

継がせなかったり、豊臣の天下を徳川が放伐したりしたことなどもその例だといえる。

というような例外もあった上で、やはり人間社会というのは、総体的には

世襲を基本としていくべきものだともいえる。それはこの「礼記」からの引用

http://bbs77.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/thought/133655801...

などを読んでみても窺えることで、社会的な活動が世襲に即することこそは、

日月星辰の運行にすら人間の営みを合致させる程にも、普遍的なものとなるのである。

世の中が総体的に、世襲に基づく社会運営を貴べなくなってしまっているようなら、

そのような世の中は必然的に乱世ともなっている。堯→舜→禹と禅譲が行われた頃の

中国も伝承上からして乱れていたとされているし、信長→秀吉→家康という天下取りの

継承によって戦国時代の争乱が収拾されたこともまた、未だ記憶に新しいところである。

ただ乱世に世襲などには構っていられなくなるだけでなく、世襲すら一旦は打ち棄てて

までの個々人の実力勝負によってこそ、乱世自体の決着が付けられたりもするのである。

世襲による事業の継承と、個人による実力の発揮とは、ちょうど陰と陽の関係にあり、

どちらが完全に欠けても世の中が成り立つようなことはない。総体社会における

世襲制の普遍性を諾う者といえども、個人としての実力の研鑽を怠ることまでをも

良しとしたりしてはならず、血筋上で恵まれた立場にあるか否かにかかわらず、

それぞれの領分に即した実力の研鑽に励んでいくべきであることには変わりない。

世の中を営んでいく上で最も根幹的なものにあたる職業ほど世襲であったほうがよく、

あってもなくてもどちらでも構わないような瑣末な職業ほど世襲である必要がない。

世襲を基本とすべき職業であっても、倅が極度の出来損ないであったりした場合には

他人に業務を引き継がせるようにすべきこともある。堯や舜が自らの子息に帝業を

継がせなかったり、豊臣の天下を徳川が放伐したりしたことなどもその例だといえる。

というような例外もあった上で、やはり人間社会というのは、総体的には

世襲を基本としていくべきものだともいえる。それはこの「礼記」からの引用

http://bbs77.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/thought/133655801...

などを読んでみても窺えることで、社会的な活動が世襲に即することこそは、

日月星辰の運行にすら人間の営みを合致させる程にも、普遍的なものとなるのである。

世の中が総体的に、世襲に基づく社会運営を貴べなくなってしまっているようなら、

そのような世の中は必然的に乱世ともなっている。堯→舜→禹と禅譲が行われた頃の

中国も伝承上からして乱れていたとされているし、信長→秀吉→家康という天下取りの

継承によって戦国時代の争乱が収拾されたこともまた、未だ記憶に新しいところである。

ただ乱世に世襲などには構っていられなくなるだけでなく、世襲すら一旦は打ち棄てて

までの個々人の実力勝負によってこそ、乱世自体の決着が付けられたりもするのである。

世襲による事業の継承と、個人による実力の発揮とは、ちょうど陰と陽の関係にあり、

どちらが完全に欠けても世の中が成り立つようなことはない。総体社会における

世襲制の普遍性を諾う者といえども、個人としての実力の研鑽を怠ることまでをも

良しとしたりしてはならず、血筋上で恵まれた立場にあるか否かにかかわらず、

それぞれの領分に即した実力の研鑽に励んでいくべきであることには変わりない。

世襲制の肯定の仕方としては、上記のようなあり方が理想で、世の中のあり方一般の

理想形としても申し分がない。世襲制も実力主義もあるべきだとした上で、若干だけ

世襲のほうが実力よりも優先されるべきだという程度に考えるのが最も正しい。両方

ありとしたところで、実力主義を極端に世襲よりも優先させようとしたりするのでは

いけないし、世襲を全否定して完全な実力主義でいたりするのもなおさら不可である。

このあたり、相当に高度な中正論でもあり、極端から極端に走るたわけ者には

なかなか理解し難い話であるにも違いない。要は、「世襲を完全否定してまでの

実力主義一辺倒に走ったりはするべきでない」と言っているわけだが、「じゃあ

実力主義全否定で世襲を全てにするんですか?」などと天邪鬼の極論主義者は返して

来たがるに違いない。そんなこと一言も言ってないのは、上を読んで理解すれば

分かる通りで、極論主義者だから読んでみたって意味が分からないというのなら、

もはやそちらが上知と交わらぬ下愚であると断ずる他ない。別にこちらが説明を

渋っているわけではなく、そちらがあまりにも愚かであるが故に、最善の説明すら

理解できないというまでのことなのだから、こちらが怨まれる筋合いもないというものだ。

「少くして父無き者を之れ孤と謂う。老いて子無き者を之れ独と謂う。老いて妻無き者を之れ矜と謂う。

老いて夫無き者を之れ寡と謂う。此の四者は、天民の窮して告ぐる無き者なり。皆な常餼有らしむ」

「年少でありながら親のない者を弧といい、老いて子のない者を独といい、老いて妻のない者を矜といい、

老いて夫のない者を寡という。この四者は天に仕える民の内では特に困窮して寄る辺もないものなので、

食糧などの支援を行う。(天民なら、老いて子がない運命にも素直に従って、王制による支援を受ける)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)

理想形としても申し分がない。世襲制も実力主義もあるべきだとした上で、若干だけ

世襲のほうが実力よりも優先されるべきだという程度に考えるのが最も正しい。両方

ありとしたところで、実力主義を極端に世襲よりも優先させようとしたりするのでは

いけないし、世襲を全否定して完全な実力主義でいたりするのもなおさら不可である。

このあたり、相当に高度な中正論でもあり、極端から極端に走るたわけ者には

なかなか理解し難い話であるにも違いない。要は、「世襲を完全否定してまでの

実力主義一辺倒に走ったりはするべきでない」と言っているわけだが、「じゃあ

実力主義全否定で世襲を全てにするんですか?」などと天邪鬼の極論主義者は返して

来たがるに違いない。そんなこと一言も言ってないのは、上を読んで理解すれば

分かる通りで、極論主義者だから読んでみたって意味が分からないというのなら、

もはやそちらが上知と交わらぬ下愚であると断ずる他ない。別にこちらが説明を

渋っているわけではなく、そちらがあまりにも愚かであるが故に、最善の説明すら

理解できないというまでのことなのだから、こちらが怨まれる筋合いもないというものだ。

「少くして父無き者を之れ孤と謂う。老いて子無き者を之れ独と謂う。老いて妻無き者を之れ矜と謂う。

老いて夫無き者を之れ寡と謂う。此の四者は、天民の窮して告ぐる無き者なり。皆な常餼有らしむ」

「年少でありながら親のない者を弧といい、老いて子のない者を独といい、老いて妻のない者を矜といい、

老いて夫のない者を寡という。この四者は天に仕える民の内では特に困窮して寄る辺もないものなので、

食糧などの支援を行う。(天民なら、老いて子がない運命にも素直に従って、王制による支援を受ける)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)

何でもかんでも人の言うこと為すことの反対を行こうとするのは「天邪鬼」で、

そんなんじゃ社会生活もままならないから、ほとんどの人間が子供の内に

天邪鬼ばかりでいることは卒業して、大人へと成長していく。

ただ、大人になっても人の言うことを素直には聞かないぐらいのことは当然あって、

普通それは「頑固」と呼ばれ、行き過ぎると「頑迷」と呼ばれ、共感を得られる範囲だと

「反骨」と呼ばれたりする。世の中に反骨が受け入れられる場合もあるのは、実際に

反骨者の言い分のほうがどう聞いてみても筋が通っているぐらいに、世の中の側の常識や

風潮のほうが総出で歪んでしまっていたりすることがあるからで、ちょうどこの「反骨」

という言葉も、ある種の形而上的な革命論に即して提唱された言葉ともなっている。

歪んだ世の中で、自分が正論に即しようとするから反骨にもなり得るのであって、世の中

のほうが正しいのにもかかわらず、自分が間違いに拘泥して反抗的であったりするのなら、

これはただの反社会主義者である。そのような人間が生じてしまうのを未然に防ぐのが

正規教育の使命でもあり、天邪鬼が至当な反骨に結び付くこともあるのを考えてみるなら、

天邪鬼一般以上にも、上記のような反社会主義こそが優先的に矯正されるべきものだといえる。

それなりに正善さを保っている世の中であれば、過ちに拘泥しての反抗主義などを

未然に防ぎ止めていこうとする自浄作用が働くものだが、世の中が総出を挙げて

濁悪にまみれきってしまっているようならばそうも行かず、世人が世人であるにも

関わらず、適当な理由で世の中に反目することを競い合うようなザマにすら陥ってしまう。

イエスが生存していた頃のイスラエルやローマ帝国もそのような極度の濁世だったから、

イエスの他にもヨハネのようなカルト教義を触れ回るならず者が併存していたのである。

そんなんじゃ社会生活もままならないから、ほとんどの人間が子供の内に

天邪鬼ばかりでいることは卒業して、大人へと成長していく。

ただ、大人になっても人の言うことを素直には聞かないぐらいのことは当然あって、

普通それは「頑固」と呼ばれ、行き過ぎると「頑迷」と呼ばれ、共感を得られる範囲だと

「反骨」と呼ばれたりする。世の中に反骨が受け入れられる場合もあるのは、実際に

反骨者の言い分のほうがどう聞いてみても筋が通っているぐらいに、世の中の側の常識や

風潮のほうが総出で歪んでしまっていたりすることがあるからで、ちょうどこの「反骨」

という言葉も、ある種の形而上的な革命論に即して提唱された言葉ともなっている。

歪んだ世の中で、自分が正論に即しようとするから反骨にもなり得るのであって、世の中

のほうが正しいのにもかかわらず、自分が間違いに拘泥して反抗的であったりするのなら、

これはただの反社会主義者である。そのような人間が生じてしまうのを未然に防ぐのが

正規教育の使命でもあり、天邪鬼が至当な反骨に結び付くこともあるのを考えてみるなら、

天邪鬼一般以上にも、上記のような反社会主義こそが優先的に矯正されるべきものだといえる。

それなりに正善さを保っている世の中であれば、過ちに拘泥しての反抗主義などを

未然に防ぎ止めていこうとする自浄作用が働くものだが、世の中が総出を挙げて

濁悪にまみれきってしまっているようならばそうも行かず、世人が世人であるにも

関わらず、適当な理由で世の中に反目することを競い合うようなザマにすら陥ってしまう。

イエスが生存していた頃のイスラエルやローマ帝国もそのような極度の濁世だったから、

イエスの他にもヨハネのようなカルト教義を触れ回るならず者が併存していたのである。

孔子や孟子が活動していた春秋戦国時代の中国も相当な濁世で、権力者がお互いに

私利私欲のための覇権ばかりを競い合っていたのみならず、その権力者に追従しての

邪説異学を捏造する名家や縦横家、法家などの異端の思想家が数多跋扈してもいた。

そんな中で、古来からの正統な礼学を継承し復興しようとしていた、孔孟に

代表される古代の儒者は、当時の世相からいえば反骨者の部類だったとも言え、

そこにもやはり、ある種の天邪鬼的な要素が備わっていたのだとも推測できる。

孔子も、再三述べている通り、母子家庭育ちの妾腹の私生児という不遇に生まれているし、

孟子も、母親の賢母としての逸話は残っているのに、父親の経歴はほとんど不詳といった

いびつな家系に生まれ育っている。そのような複雑な境遇が本人たちに儒者としての大成を

志させた可能性がなくもないと言えるが、その選択は決して間違ったものではなかったから、

天邪鬼志向も反骨者としての体裁に止まり、大学者としての立場を揺ぎ無くさせられもした。

そういった好例もあるからには、「天邪鬼そのものを全否定すればいいというものでもない、

天邪鬼すら反骨として善用できる場合があるのだから、天邪鬼が度し難い反社会主義に

発展してしまう場合に限って駆逐の対象にすべきだ」ということが結論付けられもする。

天邪鬼の全否定に基づく、反骨志向までものひとしなみな駆逐が、市井での横議すら許さぬ

恐怖政治にすら発展しかねないものだから、この当たりのさじ加減は慎重でなければならない。

「鄙夫は与に君に事う可けんや。其れ未だ之れを得ざるや、之れを得んことを患え、既に之れ

を得れば、之れを失わんことを患える。苟くも之れを失わんことを患えば、至らざる所無し」

「つまらない性根の人間とは共に主君にお仕えすることもできない。何かまだ得られない

ものがあればどうやってそれを得ようかと腐心し、一旦ものを得れば今度はそれを失わない

ことにばかりを腐心する。得たものを失わないことにばかり腐心するあまり、なりふりすら

構わなくなるのだから。(利害得失第一な者は君子たるには値しない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・一五より)

私利私欲のための覇権ばかりを競い合っていたのみならず、その権力者に追従しての

邪説異学を捏造する名家や縦横家、法家などの異端の思想家が数多跋扈してもいた。

そんな中で、古来からの正統な礼学を継承し復興しようとしていた、孔孟に

代表される古代の儒者は、当時の世相からいえば反骨者の部類だったとも言え、

そこにもやはり、ある種の天邪鬼的な要素が備わっていたのだとも推測できる。

孔子も、再三述べている通り、母子家庭育ちの妾腹の私生児という不遇に生まれているし、

孟子も、母親の賢母としての逸話は残っているのに、父親の経歴はほとんど不詳といった

いびつな家系に生まれ育っている。そのような複雑な境遇が本人たちに儒者としての大成を

志させた可能性がなくもないと言えるが、その選択は決して間違ったものではなかったから、

天邪鬼志向も反骨者としての体裁に止まり、大学者としての立場を揺ぎ無くさせられもした。

そういった好例もあるからには、「天邪鬼そのものを全否定すればいいというものでもない、

天邪鬼すら反骨として善用できる場合があるのだから、天邪鬼が度し難い反社会主義に

発展してしまう場合に限って駆逐の対象にすべきだ」ということが結論付けられもする。

天邪鬼の全否定に基づく、反骨志向までものひとしなみな駆逐が、市井での横議すら許さぬ

恐怖政治にすら発展しかねないものだから、この当たりのさじ加減は慎重でなければならない。

「鄙夫は与に君に事う可けんや。其れ未だ之れを得ざるや、之れを得んことを患え、既に之れ

を得れば、之れを失わんことを患える。苟くも之れを失わんことを患えば、至らざる所無し」

「つまらない性根の人間とは共に主君にお仕えすることもできない。何かまだ得られない

ものがあればどうやってそれを得ようかと腐心し、一旦ものを得れば今度はそれを失わない

ことにばかりを腐心する。得たものを失わないことにばかり腐心するあまり、なりふりすら

構わなくなるのだから。(利害得失第一な者は君子たるには値しない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・一五より)

「其の相い侵奪する者有れば、之れを罪して赦さず」

「お互いの財物を侵奪し合っているような乱れた界隈があれば、それら全体を有罪と見なして赦さないようにする。

(お互いに許し合っているとしたところで、そのような界隈の存在自体が社会全体の風紀を乱すことになるから)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第六より)

何でもかんでも自分たち同士でだけは許容しまくり、寛容や和解しまくりの

なあなあでやって来た、キリスト教圏だとか日本の財界だとか警察だとかいった

集団全体が、最終的に「世界で最も許されざる集団」とも化してしまった。

個人や小集団としての自由率と、全体社会における自分たち自身の責任履行率というのは反比例的な

関係にあり、両者の釣り合いを取っていくのが仁者である一方、個人や小集団としての自由を捨て去って

までの利他に励むのが真っ当な出家修行者である。この二つは決して敵対的な関係にはなく、かつての

日本社会における公家や武家と仏門のように、全く共存が可能なものとなっている。一方、この二つと

決定的な敵対関係にあるか、もしくはより劣位なものとして扱われざるを得ないものとして、社会的責任を

放棄してまでの身勝手な自由を求める個人や小集団といったものがあり、これを無制限に自分たちの内

でだけは許容し続けてきたのが欧米キリスト教圏であったり、今の日本の財界や警察界であったりする。

キリスト教圏や日本の腐敗権力とは逆に、個人の自由を徹底的な制限下に置いている社会として、

今の中国社会などがある。あくまで庶民が徹底的な制限下に置かれているだけで、制限する側に

回っている共産党員などは相当な好き勝手が許されているようでもあるから、決して中国の全部を

褒められたりしたもんではないが、公的責任を蔑ろにしてまでの個人の好き勝手を自分たちが無制限に

許容し続けてきた結果、世界中に飢餓や戦乱といった陰惨なしわ寄せを及ぼしてしまっている

資本主義社会などと比べれば、中国も世界に及ぼす悪影響を相当に抑えられたほうともなっている。

「お互いの財物を侵奪し合っているような乱れた界隈があれば、それら全体を有罪と見なして赦さないようにする。

(お互いに許し合っているとしたところで、そのような界隈の存在自体が社会全体の風紀を乱すことになるから)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第六より)

何でもかんでも自分たち同士でだけは許容しまくり、寛容や和解しまくりの

なあなあでやって来た、キリスト教圏だとか日本の財界だとか警察だとかいった

集団全体が、最終的に「世界で最も許されざる集団」とも化してしまった。

個人や小集団としての自由率と、全体社会における自分たち自身の責任履行率というのは反比例的な

関係にあり、両者の釣り合いを取っていくのが仁者である一方、個人や小集団としての自由を捨て去って

までの利他に励むのが真っ当な出家修行者である。この二つは決して敵対的な関係にはなく、かつての

日本社会における公家や武家と仏門のように、全く共存が可能なものとなっている。一方、この二つと

決定的な敵対関係にあるか、もしくはより劣位なものとして扱われざるを得ないものとして、社会的責任を

放棄してまでの身勝手な自由を求める個人や小集団といったものがあり、これを無制限に自分たちの内

でだけは許容し続けてきたのが欧米キリスト教圏であったり、今の日本の財界や警察界であったりする。

キリスト教圏や日本の腐敗権力とは逆に、個人の自由を徹底的な制限下に置いている社会として、

今の中国社会などがある。あくまで庶民が徹底的な制限下に置かれているだけで、制限する側に

回っている共産党員などは相当な好き勝手が許されているようでもあるから、決して中国の全部を

褒められたりしたもんではないが、公的責任を蔑ろにしてまでの個人の好き勝手を自分たちが無制限に

許容し続けてきた結果、世界中に飢餓や戦乱といった陰惨なしわ寄せを及ぼしてしまっている

資本主義社会などと比べれば、中国も世界に及ぼす悪影響を相当に抑えられたほうともなっている。

結局のところ、どちらも両極端であることには変わりなく、キリスト教圏や日本の腐敗権力ほどにも

個人や小集団の身勝手を無制限に許容し続けるのも許されざることだし、逆に今の中国社会ほどにも個人の

自由が徹底的な制限下に置かれているのも由々しきことである。ちょうど両者はコインの裏表のようなもので、

個人や小集団の身勝手を無制限に許容するような派閥があればこそ、個人の自由を一律して徹底制限するような

派閥も呼応的に発生してしまっている。今の中国だけでなく、イスラム圏もその原初から、キリスト教圏の

身勝手さに反発する形で生じて来たものであり、一日五回の礼拝や執拗なほどもの女性差別、飲酒や豚食の

厳禁といったその規律の厳しさも、あくまでキリスト教やユダヤ教に反発して生じて来たものでこそある。

キリスト教圏級の個人や小集団の身勝手の許容とは一切無縁だった、かつての東洋社会の様相などを鑑みるに、

確かに個人や小集団の自由が無制限だったりはしなかった一方で、イスラム圏や今の中国ほどにも、個人の自由が

徹底して制限されていたようなこともない。漢代や唐代の中国だとか、江戸時代の日本だとかでも、個人利益の

収集を生業とする商業が徹底して統制されていたようなこともないし、性風俗の取り締りが極端に厳しかったり

したこともない、ただ、一部の有志が出家修行者としての浄行に励むことで、修己治人の強化版となる形で世相の

防腐にも一役買っていたりしたこともあり、ただ取り締まりが緩かったというばかりのことではないともいえる。

目指すべくはそのような、個人的自由と公共福祉の釣り合いが絶妙に取られている世の中でこそあり、

個人や小集団の自由ばかりを無制限に許容する世の中でもなければ、それらを徹底的に制限する世の中でもない。

自由と公益の釣り合いの取れた世の中の実現を画策していく人間にとって、無制限な自由の許容を求めるものと、

徹底的な自由の制限を強いるものと、いずれもが味方とはならない。そのような人間ばかりが多数群がって

しまっている現代社会において、即座に自分の味方となってくれるような人間もそう多くはないということを

わきまえた上で、なおのこと志しの実現を目指していかなければならないのだから、まさに前途多難だといえる。

個人や小集団の身勝手を無制限に許容し続けるのも許されざることだし、逆に今の中国社会ほどにも個人の

自由が徹底的な制限下に置かれているのも由々しきことである。ちょうど両者はコインの裏表のようなもので、

個人や小集団の身勝手を無制限に許容するような派閥があればこそ、個人の自由を一律して徹底制限するような

派閥も呼応的に発生してしまっている。今の中国だけでなく、イスラム圏もその原初から、キリスト教圏の

身勝手さに反発する形で生じて来たものであり、一日五回の礼拝や執拗なほどもの女性差別、飲酒や豚食の

厳禁といったその規律の厳しさも、あくまでキリスト教やユダヤ教に反発して生じて来たものでこそある。

キリスト教圏級の個人や小集団の身勝手の許容とは一切無縁だった、かつての東洋社会の様相などを鑑みるに、

確かに個人や小集団の自由が無制限だったりはしなかった一方で、イスラム圏や今の中国ほどにも、個人の自由が

徹底して制限されていたようなこともない。漢代や唐代の中国だとか、江戸時代の日本だとかでも、個人利益の

収集を生業とする商業が徹底して統制されていたようなこともないし、性風俗の取り締りが極端に厳しかったり

したこともない、ただ、一部の有志が出家修行者としての浄行に励むことで、修己治人の強化版となる形で世相の

防腐にも一役買っていたりしたこともあり、ただ取り締まりが緩かったというばかりのことではないともいえる。

目指すべくはそのような、個人的自由と公共福祉の釣り合いが絶妙に取られている世の中でこそあり、

個人や小集団の自由ばかりを無制限に許容する世の中でもなければ、それらを徹底的に制限する世の中でもない。

自由と公益の釣り合いの取れた世の中の実現を画策していく人間にとって、無制限な自由の許容を求めるものと、

徹底的な自由の制限を強いるものと、いずれもが味方とはならない。そのような人間ばかりが多数群がって

しまっている現代社会において、即座に自分の味方となってくれるような人間もそう多くはないということを

わきまえた上で、なおのこと志しの実現を目指していかなければならないのだから、まさに前途多難だといえる。

「曾子曰く、上其の道を失いて民散ずること久し。如し其の情を得ば、則ち哀矜して喜ぶこと勿かれ(既出)」

「曾子の言葉。『世の中の支配者までもが道理を見失って、民たちも気が緩むようになってからすでに久しい。

もし犯罪の実情をつかんだりした時には、ただ哀れむばかりで、決して喜んだりしてはならない』」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・一九より)

上の曾子の言葉など、個人犯罪の責任をお上に転嫁したものにすらなっていて、今の世の中などでは

決して聞き入れられるようなものじゃない。いやなことを「世の中のせい」にすることほど不毛なことも

他にないとされ、何もかもを本人自身の責任とするのが潔いこととして無制限に推奨されている現代。それは、

お上が完全に世の中の統治責任を放棄しているがための、プロパガンダすらをもかませられているが故の世論

なのでもあり、本来は上記ほどにも、被支配者の責任すら支配者が負うようであってしかるべきなのである。

被支配者たる庶民が、為政者と自分たちの関係を「親と子」の関係のように捉えて、まるで親に保護された

子供のようでいるようなことがあったって、別に構わないのである。確かにそれ以上にも、為政者などあってなき

もののように民たちが思っていられながら、それなりに世相も治められているような無為自然の統治がより優良なもの

であるには違いないが、お上から下民に至るまで誰しもが勝手気ままのやりたい放題でいるせいで、世の中が破滅に

見舞われるぐらいなら、まだ責任あるお上が民たちを子供のような保護下に置く統治のほうがマシであるといえる。

無為自然のうちから民たちを善導する無為自然の統治は、まだまだ今の世の中で実現していくのも難しいものだ。

それほどにも官民上下の分け隔てない放辟邪侈が蔓延してしまっている世の中だから、一時の強権支配すらかませない

ことには世相を十分に穏健化させることもできそうにない。ただ、そんなものは当然すぐに取り払われるべきで、

その後に官民が親子のような関係となる作為的統治が敷かれ、それに基づく民度の底上げに連動して、徐々に

無為自然の統治へと移行していくというのが、乱世を治世へと反正する手順としてはごく無難な定石になるといえる。

「曾子の言葉。『世の中の支配者までもが道理を見失って、民たちも気が緩むようになってからすでに久しい。

もし犯罪の実情をつかんだりした時には、ただ哀れむばかりで、決して喜んだりしてはならない』」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・一九より)

上の曾子の言葉など、個人犯罪の責任をお上に転嫁したものにすらなっていて、今の世の中などでは

決して聞き入れられるようなものじゃない。いやなことを「世の中のせい」にすることほど不毛なことも

他にないとされ、何もかもを本人自身の責任とするのが潔いこととして無制限に推奨されている現代。それは、

お上が完全に世の中の統治責任を放棄しているがための、プロパガンダすらをもかませられているが故の世論

なのでもあり、本来は上記ほどにも、被支配者の責任すら支配者が負うようであってしかるべきなのである。

被支配者たる庶民が、為政者と自分たちの関係を「親と子」の関係のように捉えて、まるで親に保護された

子供のようでいるようなことがあったって、別に構わないのである。確かにそれ以上にも、為政者などあってなき

もののように民たちが思っていられながら、それなりに世相も治められているような無為自然の統治がより優良なもの

であるには違いないが、お上から下民に至るまで誰しもが勝手気ままのやりたい放題でいるせいで、世の中が破滅に

見舞われるぐらいなら、まだ責任あるお上が民たちを子供のような保護下に置く統治のほうがマシであるといえる。

無為自然のうちから民たちを善導する無為自然の統治は、まだまだ今の世の中で実現していくのも難しいものだ。

それほどにも官民上下の分け隔てない放辟邪侈が蔓延してしまっている世の中だから、一時の強権支配すらかませない

ことには世相を十分に穏健化させることもできそうにない。ただ、そんなものは当然すぐに取り払われるべきで、

その後に官民が親子のような関係となる作為的統治が敷かれ、それに基づく民度の底上げに連動して、徐々に

無為自然の統治へと移行していくというのが、乱世を治世へと反正する手順としてはごく無難な定石になるといえる。

良くも悪しくも、今という時代は官民が親子のような関係として受け止められているような時代じゃない。官なんて

民の使いっパシリぐらいにしか思われていない今という時代に、さも自分をみなしごか迷える子羊のように考える

者がいたとして、さらにそのような人間が架空の邪神などへの帰依にこそ親子に比肩する関係を認めたりしたとする。

そしたらそれが、官民こそを親子の関係に比肩させようとする撥乱反正の試みを妨げる大きな障壁ともなってしまう。

官民を親子のような関係にして行くこと自体、過渡的な措置ではあるが、それすらをも不能と化してしまっているが

故に、後々に講じられる無為自然の善導統治への移行すらもがまったく滞ったままにさせられてしまうのである。

親子関係というのは、世俗の内側の家庭関係である。それに比肩させられる崇敬対象となる神仏としては、

第一に先祖の祖霊があり、その他では主君の先祖などが挙げられる。そうでもないような神仏一般というのは、

あくまで超俗の帰依対象とすべきもので、それらを決して親子の関係などに比肩させたりすべきではない。

どこの馬の骨とも知れないような不審な神と、自分との関係を親子関係に見立てたりされたのでは、

官民上下の関係を親子に見立てることを妨害することにすらなってしまうためよろしくない。だからこそ、

基本としては超俗的な神仏を祭る宗教のみが、応用的な宗教としても公認されてしかるべきなのである。

「学は及ばざるが如くするも、猶お之れをを失わんことを恐る」

「学問は(昔の聖賢や優れた先生先輩などに)なかなか追いつくこともできないぐらいの心持ちでいながら、

なおかつ今までに学んで来たことを失ってしまわないかと恐れるぐらいの慎重な心持ちで為すべきである。

(安易に他者にあやかってそれで終わりみたいな邪義を触れ回られては、正学にとっての迷惑ともなる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・一七より)

民の使いっパシリぐらいにしか思われていない今という時代に、さも自分をみなしごか迷える子羊のように考える

者がいたとして、さらにそのような人間が架空の邪神などへの帰依にこそ親子に比肩する関係を認めたりしたとする。

そしたらそれが、官民こそを親子の関係に比肩させようとする撥乱反正の試みを妨げる大きな障壁ともなってしまう。

官民を親子のような関係にして行くこと自体、過渡的な措置ではあるが、それすらをも不能と化してしまっているが

故に、後々に講じられる無為自然の善導統治への移行すらもがまったく滞ったままにさせられてしまうのである。

親子関係というのは、世俗の内側の家庭関係である。それに比肩させられる崇敬対象となる神仏としては、

第一に先祖の祖霊があり、その他では主君の先祖などが挙げられる。そうでもないような神仏一般というのは、

あくまで超俗の帰依対象とすべきもので、それらを決して親子の関係などに比肩させたりすべきではない。

どこの馬の骨とも知れないような不審な神と、自分との関係を親子関係に見立てたりされたのでは、

官民上下の関係を親子に見立てることを妨害することにすらなってしまうためよろしくない。だからこそ、

基本としては超俗的な神仏を祭る宗教のみが、応用的な宗教としても公認されてしかるべきなのである。

「学は及ばざるが如くするも、猶お之れをを失わんことを恐る」

「学問は(昔の聖賢や優れた先生先輩などに)なかなか追いつくこともできないぐらいの心持ちでいながら、

なおかつ今までに学んで来たことを失ってしまわないかと恐れるぐらいの慎重な心持ちで為すべきである。

(安易に他者にあやかってそれで終わりみたいな邪義を触れ回られては、正学にとっての迷惑ともなる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・一七より)

極刑級の大罪を犯しておきながらまんまと逃げおおせているような人間こそは、まさに

「死んでいるも同然の人間」であるといえる。捕まって処分されようがされるまいが

善を為す生の楽しみ>死の無苦楽>悪を為す生の苦しみ

であり、あまりにも大悪を為しすぎたがために一生善楽に与る見込みも立たなく

なってしまっている人間ともなれば、さっさと死んで「己れの生存という悪業」

を絶つに越したこともないことにすらなってしまっているのである。

では、悪を為すわけでもなければ善を為すわけでもない無為の状態にある人間は

どうなのかって、別に無為だからといって死並みに無苦楽であるとも限らないのである。

世の中がどこもかしこも罪悪にまみれて、「行動即犯罪」という程にも作為に罪業が

必ず伴ってしまっているのであれば、自分が無為であることそれ自体が善行にすらなる。

だから、何もしないでいるだけで善を為す楽しみにも与れたりする。一方で、世の中の乱れが

相応に抑制されて、善を為すことだってそれなりに出来なくもないようになってから未だ

何も為さないでいるともなれば、今度は無為であることそれ自体が悪行にもなってしまう。

故に、何もしないでいることに後ろめたさなどからなる苦しみが付きまとうようにもなる。

何をしていようが何もしていまいが、人間は生きている以上は生きている。

何もしないでいることすらもが世の中との関係によって善行扱いとなったり、

悪行扱いとなったりもする。ただ生きているというだけですでに多少の活動であり、

それを死と同等のものなどと考えるのも、大雑把に過ぎることだといえる。

「死んでいるも同然の人間」であるといえる。捕まって処分されようがされるまいが

善を為す生の楽しみ>死の無苦楽>悪を為す生の苦しみ

であり、あまりにも大悪を為しすぎたがために一生善楽に与る見込みも立たなく

なってしまっている人間ともなれば、さっさと死んで「己れの生存という悪業」

を絶つに越したこともないことにすらなってしまっているのである。

では、悪を為すわけでもなければ善を為すわけでもない無為の状態にある人間は

どうなのかって、別に無為だからといって死並みに無苦楽であるとも限らないのである。

世の中がどこもかしこも罪悪にまみれて、「行動即犯罪」という程にも作為に罪業が

必ず伴ってしまっているのであれば、自分が無為であることそれ自体が善行にすらなる。

だから、何もしないでいるだけで善を為す楽しみにも与れたりする。一方で、世の中の乱れが

相応に抑制されて、善を為すことだってそれなりに出来なくもないようになってから未だ

何も為さないでいるともなれば、今度は無為であることそれ自体が悪行にもなってしまう。

故に、何もしないでいることに後ろめたさなどからなる苦しみが付きまとうようにもなる。

何をしていようが何もしていまいが、人間は生きている以上は生きている。

何もしないでいることすらもが世の中との関係によって善行扱いとなったり、

悪行扱いとなったりもする。ただ生きているというだけですでに多少の活動であり、

それを死と同等のものなどと考えるのも、大雑把に過ぎることだといえる。

西洋と違って、東洋では人文学的な考察にすら数理的な体系を盛り込む。数学で0が

一つの数字として見なされるのと全く同じようにして、無為すらをも一つの活動として捉える。

それに基づいて無為自然を尊ぶ道家思想や、不動を至尊のものとする仏教が提唱されたのでもある。

無為を尊ぶ道家や出家隠遁を決め込む小乗仏教だけでなく、世俗での善行を旨とする儒家や

大乗仏教においても、無為を一つの人間のあり方として尊重する大前提がやはり備わっていて、

故に「悪いことをするぐらいなら何もしないでいる」ぐらいの分別は付くようにもなってる。

権力腐敗きわまって善行など全く覚束なくなっていた戦国時代の中国で、道家も無為自然を尊ぶ

ことを提唱していたし、仏教が興隆して文化的にも最盛期を迎えていた頃のインドにおいてこそ、

未だ積極的な善行に励もうともしない上座部に反発して大乗仏教が興隆されたりもしたように、

そこでは無為そのものを「活きたもの」として、時宜に即して臨機応変に捉えていたことが窺える。

要は、人文学と数理学を融合させて常にものを考えてきたというぐらいのことなわけで、それすら

をも怠ってきたような界隈が存在していることのほうが、むしろ間抜けに過ぎていたのだといえる。

「于嗟、闊れるに、我と活きず。于嗟、洵かれる、我と信ぜず」

「ああ、かつては固く誓い合ったのに、もはや共に生きることもできない。

ああ、もはや遠ざかってしまった、もはや信じることもできない。

(『信』という作為に生きた心地を得るということがある。それは必ずしも悪いことではない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・撃鼓より)

一つの数字として見なされるのと全く同じようにして、無為すらをも一つの活動として捉える。

それに基づいて無為自然を尊ぶ道家思想や、不動を至尊のものとする仏教が提唱されたのでもある。

無為を尊ぶ道家や出家隠遁を決め込む小乗仏教だけでなく、世俗での善行を旨とする儒家や

大乗仏教においても、無為を一つの人間のあり方として尊重する大前提がやはり備わっていて、

故に「悪いことをするぐらいなら何もしないでいる」ぐらいの分別は付くようにもなってる。

権力腐敗きわまって善行など全く覚束なくなっていた戦国時代の中国で、道家も無為自然を尊ぶ

ことを提唱していたし、仏教が興隆して文化的にも最盛期を迎えていた頃のインドにおいてこそ、

未だ積極的な善行に励もうともしない上座部に反発して大乗仏教が興隆されたりもしたように、

そこでは無為そのものを「活きたもの」として、時宜に即して臨機応変に捉えていたことが窺える。

要は、人文学と数理学を融合させて常にものを考えてきたというぐらいのことなわけで、それすら

をも怠ってきたような界隈が存在していることのほうが、むしろ間抜けに過ぎていたのだといえる。

「于嗟、闊れるに、我と活きず。于嗟、洵かれる、我と信ぜず」

「ああ、かつては固く誓い合ったのに、もはや共に生きることもできない。

ああ、もはや遠ざかってしまった、もはや信じることもできない。

(『信』という作為に生きた心地を得るということがある。それは必ずしも悪いことではない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・撃鼓より)

「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり(既出)」

「君子であっても不仁な者はいるが、小人でいながら仁者たり得た者はいない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)

未だ自分が仁ならざる小人や君子だろうとも、仁を目指すぐらいのことはできる。

ただ当然、仁を目指すぐらいであるのなら、自分が未だ小人止まりであるのを恥じたり、

未だ仁ならざる君子止まりでしかないことに憤ったりするものである。決して自分が不仁者止まりで

あることに安んじきったりはせず、いかにして不仁者としての自己を超克していくかを企て続けて行く。

もちろん、そんなことを一切目指さないというのも、一つのあり方である。

戦国時代のような寸分の徳行も為し得ない時代に、未だ孟子のような徒労同然の仁政の試みを続けるよりは、

もはや荘子や列子のような放り投げを決め込んでの自重に務めておくのも一つの手だと言える。

ただ、この場合には自分自身が何らかの社会的優遇を受けたりするようなことも全く欲したりはせず、

腐敗まみれな権力機構との関わりなども一切絶って、権力犯罪者たちの自滅をもただ静観するばかり。

儒家などにも特有の権力への野望に対して批判的であるからには、それぐらいの潔さでもいるのである。

上記二つのあり方ならいいわけだが、自分が小人でありながら富貴栄達を目指すとなれば、

それこそ眉をひそめざるを得ないような試みと見なす他なくなる。近来の民主主義社会ではそればかりが

礼賛や推進の対象となって来たわけだが、その結果は「人類滅亡寸前」という現状を見ての通りである。

「君子であっても不仁な者はいるが、小人でいながら仁者たり得た者はいない」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)

未だ自分が仁ならざる小人や君子だろうとも、仁を目指すぐらいのことはできる。

ただ当然、仁を目指すぐらいであるのなら、自分が未だ小人止まりであるのを恥じたり、

未だ仁ならざる君子止まりでしかないことに憤ったりするものである。決して自分が不仁者止まりで

あることに安んじきったりはせず、いかにして不仁者としての自己を超克していくかを企て続けて行く。

もちろん、そんなことを一切目指さないというのも、一つのあり方である。

戦国時代のような寸分の徳行も為し得ない時代に、未だ孟子のような徒労同然の仁政の試みを続けるよりは、

もはや荘子や列子のような放り投げを決め込んでの自重に務めておくのも一つの手だと言える。

ただ、この場合には自分自身が何らかの社会的優遇を受けたりするようなことも全く欲したりはせず、

腐敗まみれな権力機構との関わりなども一切絶って、権力犯罪者たちの自滅をもただ静観するばかり。

儒家などにも特有の権力への野望に対して批判的であるからには、それぐらいの潔さでもいるのである。

上記二つのあり方ならいいわけだが、自分が小人でありながら富貴栄達を目指すとなれば、

それこそ眉をひそめざるを得ないような試みと見なす他なくなる。近来の民主主義社会ではそればかりが

礼賛や推進の対象となって来たわけだが、その結果は「人類滅亡寸前」という現状を見ての通りである。

最低最悪の選択肢に対する代案というのは、ほぼ必ず二つ以上は挙げられるものだ。最低最悪

よりも多少マシである代案と、そのマシよりもさらに向上的である代案との二つ、あるいはそれ以外。

実物の代替として儒家や道家や仏教などの理念を掲げてみたりもするが、どれを抽出する場合にも、

「こうであればまだマシ」「こうであればもっといい」というような評価と共に提示されていくもの。

ただ一つの代替だけを提示してくれたほうが分かりやすいということもあるかもしれないが、

極端から極端に走る性向を持ち越したままでは、また最低最悪に落ち込む危険性も高いままだから、

代替を一点ばかりに絞ることもあまりしようとはしないのである。最低最悪を抜け出した先に

あるものがまた一極的であったりはせず、多様的であることにこそ慣れていくべきなのだから。

孔子や釈迦が、東洋思想宗教史上でも至尊の聖賢だったことは間違いないが、さりとて孔子が

歴史上に唯一無二の儒者であるわけでもなければ、釈迦が唯一無二の仏者であるわけでもない。

その功績が天地万物に恒久普遍の道理や真理の把捉であればこそ、その後光に与っての後続の

儒者や仏者として大成したものが、孟子や朱子や竜樹や空海のようにいくらでもいるわけで、

アブラハム教などに特有の「唯一絶対」という志向はそこでは通用しないのである。思想哲学や

宗教の内から「英雄たちの群雄割拠」とでもいったような様相を呈しているのが、最低最悪から

一段も二段も上った先にある領域なわけだから、それを解せるだけの男らしさもまた必要になるのである。

「邦君の妻、君之れを称して夫人と曰う。夫人自ら称して小童と曰う」

「国君の妻は、主君が呼ぶ場合には『夫人』という。夫人本人は自称で『こわっぱ』という。

(夫人の謙りとしては『こわっぱ』という自称もありである。大丈夫の謙り方ではないが)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一四より)

よりも多少マシである代案と、そのマシよりもさらに向上的である代案との二つ、あるいはそれ以外。

実物の代替として儒家や道家や仏教などの理念を掲げてみたりもするが、どれを抽出する場合にも、

「こうであればまだマシ」「こうであればもっといい」というような評価と共に提示されていくもの。

ただ一つの代替だけを提示してくれたほうが分かりやすいということもあるかもしれないが、

極端から極端に走る性向を持ち越したままでは、また最低最悪に落ち込む危険性も高いままだから、

代替を一点ばかりに絞ることもあまりしようとはしないのである。最低最悪を抜け出した先に

あるものがまた一極的であったりはせず、多様的であることにこそ慣れていくべきなのだから。

孔子や釈迦が、東洋思想宗教史上でも至尊の聖賢だったことは間違いないが、さりとて孔子が

歴史上に唯一無二の儒者であるわけでもなければ、釈迦が唯一無二の仏者であるわけでもない。

その功績が天地万物に恒久普遍の道理や真理の把捉であればこそ、その後光に与っての後続の

儒者や仏者として大成したものが、孟子や朱子や竜樹や空海のようにいくらでもいるわけで、

アブラハム教などに特有の「唯一絶対」という志向はそこでは通用しないのである。思想哲学や

宗教の内から「英雄たちの群雄割拠」とでもいったような様相を呈しているのが、最低最悪から

一段も二段も上った先にある領域なわけだから、それを解せるだけの男らしさもまた必要になるのである。

「邦君の妻、君之れを称して夫人と曰う。夫人自ら称して小童と曰う」

「国君の妻は、主君が呼ぶ場合には『夫人』という。夫人本人は自称で『こわっぱ』という。

(夫人の謙りとしては『こわっぱ』という自称もありである。大丈夫の謙り方ではないが)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一四より)

詭弁や概念に人間の社会規範を司らせることも、仏説上の方便などとしてであれば害に

なるとも限らない。諸行無常や諸法実相や因果応報といった原則上の絶対真理に即して

提唱される方便であれば、悪人正機並みに詭弁的なものであろうとも、確かな回向となる。

上記のような仏法上の絶対真理であるとか、人間道徳とかに決定的に反したりしない限りでの

詭弁なら方便や冗談の域に止まるけれども、そこを逸脱した詭弁になると、途端に甚大な害悪を帯びる。

そしてそのような逸脱的な詭弁の流布すらをも承認するのが「宗教」という枠組みでもあるから、仏教なども

宗教の内ではあるにしろ、宗教という枠組みをもうこれ以上無制限に容認してやってていようなこともない。

「宗教」とか「思想」とか「哲学」とか、教学一般を指す言葉の下に何もかもを容認することからして

「雑家」という異端思想に基づくのであり、今ではそれが「自由主義」の名の下に奨励されてもいる。

雑家の著名人としては、秦帝国の宰相であり始皇帝の実父でもあった呂不韋がいるが、その呂不韋の

学術姿勢たるや、儒家といわず道家といわず法家といわず名家といわず墨家といわず、当時の代表的な学派を

適当に寄せ集めてごちゃ混ぜにしたというばかりのもので、その集大成の書とされる「呂覧(呂氏春秋)」も、

歴史資料としての価値は多少あったところで、思想哲学書としての価値には全く乏しいものとなっている。

日本仏教の宗派としては雑家的な側面の色濃い天台宗も、その創始の頃から真言密教には一目置かされて、

平安末期ごろからの僧団腐敗も著しいものとなり、総本山である比叡山を下りての独立的な布教に務めた

法然や親鸞や栄西や道元といった名僧こそは、浄土門や禅門などの専門流派を興隆させもしたのだった。

雑家は雑家で一つの学派ないし教派であり、そこに学者や宗教家のあり方の全てを還元するようでは、

かえって学問や信教全体がのっぺりとした味気のないものと化してしまう。学術であれば、宗教ですら

あれば即座に保護するというような姿勢で以って、みそもくそも一緒くたに教学全体を奨励した挙句に、

数多の宗教嫌いや学者嫌いを発生させての、教学文化全体の衰退を招いてしまうことともなる。

なるとも限らない。諸行無常や諸法実相や因果応報といった原則上の絶対真理に即して

提唱される方便であれば、悪人正機並みに詭弁的なものであろうとも、確かな回向となる。

上記のような仏法上の絶対真理であるとか、人間道徳とかに決定的に反したりしない限りでの

詭弁なら方便や冗談の域に止まるけれども、そこを逸脱した詭弁になると、途端に甚大な害悪を帯びる。

そしてそのような逸脱的な詭弁の流布すらをも承認するのが「宗教」という枠組みでもあるから、仏教なども

宗教の内ではあるにしろ、宗教という枠組みをもうこれ以上無制限に容認してやってていようなこともない。

「宗教」とか「思想」とか「哲学」とか、教学一般を指す言葉の下に何もかもを容認することからして

「雑家」という異端思想に基づくのであり、今ではそれが「自由主義」の名の下に奨励されてもいる。

雑家の著名人としては、秦帝国の宰相であり始皇帝の実父でもあった呂不韋がいるが、その呂不韋の

学術姿勢たるや、儒家といわず道家といわず法家といわず名家といわず墨家といわず、当時の代表的な学派を

適当に寄せ集めてごちゃ混ぜにしたというばかりのもので、その集大成の書とされる「呂覧(呂氏春秋)」も、

歴史資料としての価値は多少あったところで、思想哲学書としての価値には全く乏しいものとなっている。

日本仏教の宗派としては雑家的な側面の色濃い天台宗も、その創始の頃から真言密教には一目置かされて、

平安末期ごろからの僧団腐敗も著しいものとなり、総本山である比叡山を下りての独立的な布教に務めた

法然や親鸞や栄西や道元といった名僧こそは、浄土門や禅門などの専門流派を興隆させもしたのだった。

雑家は雑家で一つの学派ないし教派であり、そこに学者や宗教家のあり方の全てを還元するようでは、

かえって学問や信教全体がのっぺりとした味気のないものと化してしまう。学術であれば、宗教ですら

あれば即座に保護するというような姿勢で以って、みそもくそも一緒くたに教学全体を奨励した挙句に、

数多の宗教嫌いや学者嫌いを発生させての、教学文化全体の衰退を招いてしまうことともなる。

この世界、この宇宙の物事というのは、一元的よりは二元的であるもののほうがほとんどである。

太陽が地上に熱エネルギーをもたらすと共に、月が斥力によって波浪を起こすなどすることで、

地球の生態系も初めて成立している。人間も男と女に性が分かれているのが健全な状態で、

両性具有や性的不具こそは奇形ともなっている。にもかかわらず学問や信教に限って、それそのものが

一元的なものとしてこそ尊ばれたり、その内部破損が無制限に容認されたりすることのほうが

異常なのであり、その内側においてある種の差別が生じたりするほうがかえって自然なのである。

要は、学問や宗教のうちでも、特に正統なものが尊ばれて異端なものが賤しまれるといった程度の

篩い分けがあってしかるべきだということで、学問全般、宗教全般を無制限に奨励する雑家的なあり方を

もう少し控えていくようにすべきだというわけだけども、そのためには、「自由主義」もまた「雑家の美化」

でしかないという認識をもう少し広めていくようにしなければならない。「学問の自由、信教の自由が

閉ざされる」といえば後退的に聞こえるけども、「雑家の独り勝ちが控えられる」といえばむしろ前進的に

聞こえるわけで、そう捉えることで、後退志向までもが深刻化するようなことがないようにすべきなのだ。

「昊天の孔だ昭らけきに、我れ生を楽しむ靡し。爾を視るに夢夢たれば、我が心は惨惨たる」

「晴れ渡る空の下でも、私は少しも生きてることが楽しくない。主上の心が晴れやらぬようなら、

我が心も惨め極まりないものでしかない。(自分が死ぬからではなく、主君を喜ばせられないからこそ、

生きてることが全く楽しくないほどに惨め。この自己中を排した性根からの高潔さを見習うべきだといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・抑より)

太陽が地上に熱エネルギーをもたらすと共に、月が斥力によって波浪を起こすなどすることで、

地球の生態系も初めて成立している。人間も男と女に性が分かれているのが健全な状態で、

両性具有や性的不具こそは奇形ともなっている。にもかかわらず学問や信教に限って、それそのものが

一元的なものとしてこそ尊ばれたり、その内部破損が無制限に容認されたりすることのほうが

異常なのであり、その内側においてある種の差別が生じたりするほうがかえって自然なのである。

要は、学問や宗教のうちでも、特に正統なものが尊ばれて異端なものが賤しまれるといった程度の

篩い分けがあってしかるべきだということで、学問全般、宗教全般を無制限に奨励する雑家的なあり方を

もう少し控えていくようにすべきだというわけだけども、そのためには、「自由主義」もまた「雑家の美化」

でしかないという認識をもう少し広めていくようにしなければならない。「学問の自由、信教の自由が

閉ざされる」といえば後退的に聞こえるけども、「雑家の独り勝ちが控えられる」といえばむしろ前進的に

聞こえるわけで、そう捉えることで、後退志向までもが深刻化するようなことがないようにすべきなのだ。

「昊天の孔だ昭らけきに、我れ生を楽しむ靡し。爾を視るに夢夢たれば、我が心は惨惨たる」

「晴れ渡る空の下でも、私は少しも生きてることが楽しくない。主上の心が晴れやらぬようなら、

我が心も惨め極まりないものでしかない。(自分が死ぬからではなく、主君を喜ばせられないからこそ、

生きてることが全く楽しくないほどに惨め。この自己中を排した性根からの高潔さを見習うべきだといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・抑より)

己れの悪行からなる自業自得の悪因苦果は、まず本人自身の内面からの苦しみとして結実する。

その苦しみを解消していくために必要となるのが死刑を含む懲罰なわけだから、たとえ

世界中を権力犯罪まみれにして、犯罪者に対する十分な処罰が行き届かなくなるような

状態を拵えてみた所で、それで「悪因苦果」という因果応報が全く揺らぐわけでもない。

それでは、悪因苦果の苦しみを麻薬中毒なりカルト洗脳なりの陶酔によって紛らわしてみれば

どうかといって、それにより自分自身の身体や身辺や世の中の側の破綻を招くことになるわけで、

内面からの苦しみを紛らわそうとしたぶんだけ、それが外面からの破綻による苦しみと

なって蓄積されるという、因果応報の保存律が完全に確立されたままであり続ける。

大乗小乗にかかわらず、仏教は唯心主義であり、まず心が如何にあるかを問題とするけれども、

それは心が川の源流であるのに対し、モノが末流であるような関係に両者があるからで、心すら

しっかりと修め抜いたなら、それによって全てのモノすらもが統御されることをも見越しているからだ。

その慧眼が実際に真実にも即しているから、悪因苦果の苦しみも適切な処罰を介さない限りにおいて、

心の内面から外的な物質に至るまでの全ての領域において、必ず保存されたままであり続けるのである。

————

仏教や道家の提示するものは、体裁上からして「真理」だった。

「これが真理です」として提示したものを、信仰対象や定立対象とする門派であった。

ただ、その手法が科学的分析に即しておらず、どこまでも直観的なものでしかなかったから、

科学至上主義の裏側で肥大化してしまっている極度の懐疑主義に基づいて、現代人などには仏教や道家が

真理として提示するものも「過渡的な真理」か何かのようにすら思い込まれるようになってしまっている。

しかし、真理はどこまでいっても真理である。仏者や仙人による最原初の把捉方法が直観的なもので

しかなかったにしろ、真理であるものは真理だったのであり、真理ゆえに抗うこともできないのだ。

その苦しみを解消していくために必要となるのが死刑を含む懲罰なわけだから、たとえ

世界中を権力犯罪まみれにして、犯罪者に対する十分な処罰が行き届かなくなるような

状態を拵えてみた所で、それで「悪因苦果」という因果応報が全く揺らぐわけでもない。

それでは、悪因苦果の苦しみを麻薬中毒なりカルト洗脳なりの陶酔によって紛らわしてみれば

どうかといって、それにより自分自身の身体や身辺や世の中の側の破綻を招くことになるわけで、

内面からの苦しみを紛らわそうとしたぶんだけ、それが外面からの破綻による苦しみと

なって蓄積されるという、因果応報の保存律が完全に確立されたままであり続ける。

大乗小乗にかかわらず、仏教は唯心主義であり、まず心が如何にあるかを問題とするけれども、

それは心が川の源流であるのに対し、モノが末流であるような関係に両者があるからで、心すら

しっかりと修め抜いたなら、それによって全てのモノすらもが統御されることをも見越しているからだ。

その慧眼が実際に真実にも即しているから、悪因苦果の苦しみも適切な処罰を介さない限りにおいて、

心の内面から外的な物質に至るまでの全ての領域において、必ず保存されたままであり続けるのである。

————

仏教や道家の提示するものは、体裁上からして「真理」だった。

「これが真理です」として提示したものを、信仰対象や定立対象とする門派であった。

ただ、その手法が科学的分析に即しておらず、どこまでも直観的なものでしかなかったから、

科学至上主義の裏側で肥大化してしまっている極度の懐疑主義に基づいて、現代人などには仏教や道家が

真理として提示するものも「過渡的な真理」か何かのようにすら思い込まれるようになってしまっている。

しかし、真理はどこまでいっても真理である。仏者や仙人による最原初の把捉方法が直観的なもので

しかなかったにしろ、真理であるものは真理だったのであり、真理ゆえに抗うこともできないのだ。

重大なのは、本当に真理か道理か、はたまた無理であるのかということで、その捉え方や

流布の仕方が分析的か直観的かなどということではない。扱い方が直観的であっても真理は真理だし、

道理も道理であり、直観的であればこその汎用性も加味されて、分析的に取り扱う場合以上もの

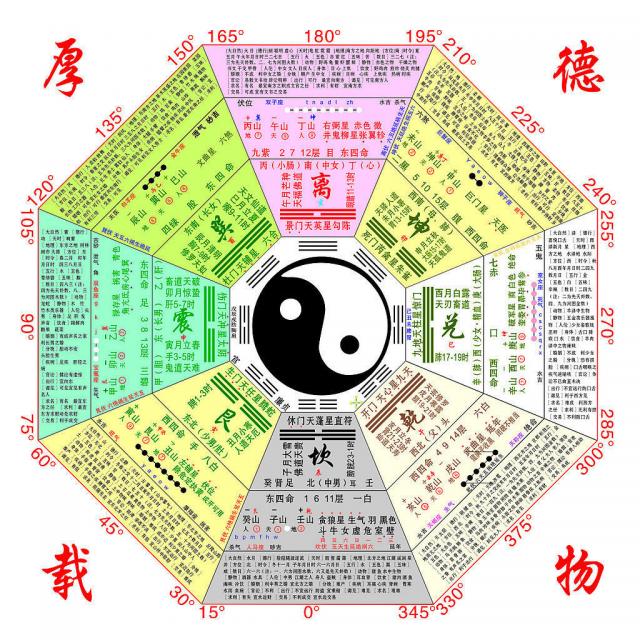

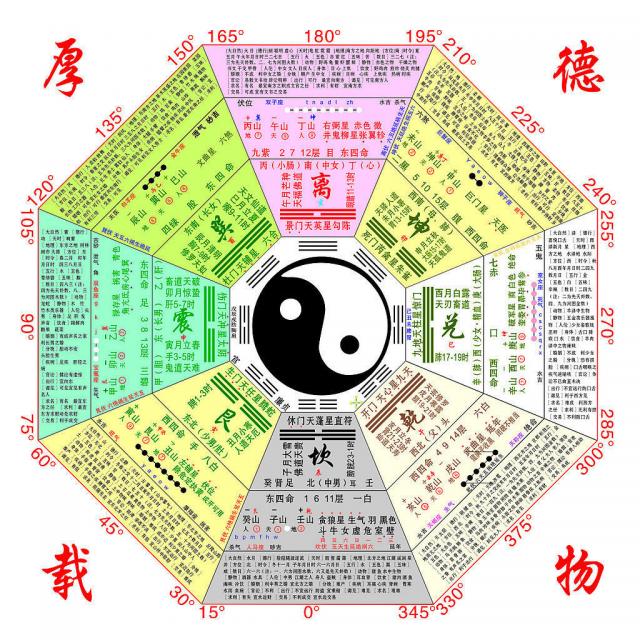

有用性すらをも帯びていたりする。易学などもその典型例であり、決してその論及姿勢が科学的に

厳密だったりすることはないが、だからこそ権力道徳の実践などにも即座に応用できるようになっている。

科学的、分析的な手法にも存在意義があるとするなら、それは、自分たちの手法が非科学的であるに

ことかけて、真理や道理に違う誤謬を、あたかも真理や道理であるかのごとく触れ回る邪教邪学の虚偽を

厳密に暴き尽くすことだといえる。それにより、探求姿勢は直観的だったのであっても、本物の真理や道理を

取り扱っていた教学の信用性をも取り戻させることである。それは結局、科学的手法の現時点における大家でも

ある西洋社会が、自分たちの文化的源流である聖書信仰の虚偽性を暴き尽くすことに尽きるわけで、それにより、

自分たちの危害によってくそみそに信用性を貶められてしまった仏教や道家や儒家のごとき優良教学の権威をも

元通りに復元するのである。つまり、自分たちのもたらした迷惑を自分たちで回収するというまでのことだ。

「罪、死にも容れられず」

「罪が刑死によって寛容することすらできない程にも極大化してしまっている。

(『万死に値する』という、一身の生死をも超えた罪の受け止め方。東洋にはあるが西洋にはない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一四より)

流布の仕方が分析的か直観的かなどということではない。扱い方が直観的であっても真理は真理だし、

道理も道理であり、直観的であればこその汎用性も加味されて、分析的に取り扱う場合以上もの

有用性すらをも帯びていたりする。易学などもその典型例であり、決してその論及姿勢が科学的に

厳密だったりすることはないが、だからこそ権力道徳の実践などにも即座に応用できるようになっている。

科学的、分析的な手法にも存在意義があるとするなら、それは、自分たちの手法が非科学的であるに

ことかけて、真理や道理に違う誤謬を、あたかも真理や道理であるかのごとく触れ回る邪教邪学の虚偽を

厳密に暴き尽くすことだといえる。それにより、探求姿勢は直観的だったのであっても、本物の真理や道理を

取り扱っていた教学の信用性をも取り戻させることである。それは結局、科学的手法の現時点における大家でも

ある西洋社会が、自分たちの文化的源流である聖書信仰の虚偽性を暴き尽くすことに尽きるわけで、それにより、

自分たちの危害によってくそみそに信用性を貶められてしまった仏教や道家や儒家のごとき優良教学の権威をも

元通りに復元するのである。つまり、自分たちのもたらした迷惑を自分たちで回収するというまでのことだ。

「罪、死にも容れられず」

「罪が刑死によって寛容することすらできない程にも極大化してしまっている。

(『万死に値する』という、一身の生死をも超えた罪の受け止め方。東洋にはあるが西洋にはない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一四より)

「小人は壯を用い、君子は罔を用う。貞なれどもあやうし。羝羊藩に触れて其の角を羸しましむ(この一文既出)。

〜貞しければ吉にして悔い亡ぶ。藩決けて羸しまず。大輿の輹も壯なり。藩決けて羸しまざるは、往くを尚べばなり」

「小人は君子が避けるような猪突猛進を好む。そのような状態では目的が正しくても危うい。あたかも牡羊が垣根に

自らの角を引っ掛けて苦しむようなザマに陥る。しかし、あくまで目的が正しいようであればそれも吉祥なことなので、

悔いの残らないような結果に至る。まるで作りの立派な走り出すように進撃する。それもよいことなので、牡羊を苦しめ

ていた垣根も取り払われる。(親鸞聖人も一時易学に傾倒していたようだが、ここから悪人正機説をも編み出したのだろう。

異生羝羊心級の蒙昧な猪突猛進さも、一向専修念仏などに転用することでの善果への結実が可能となる。一方で、

一向一揆への制裁で本願寺が江戸幕府に冷遇されたことなども、九三の『最初は苦しまされる』という記述に一致

している。大きな苦難の後に道が開けるということも実際になくはないことで、それは正当な目的と共にこそ実現される)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大壯・九三‐九四、象伝より)

〜貞しければ吉にして悔い亡ぶ。藩決けて羸しまず。大輿の輹も壯なり。藩決けて羸しまざるは、往くを尚べばなり」

「小人は君子が避けるような猪突猛進を好む。そのような状態では目的が正しくても危うい。あたかも牡羊が垣根に

自らの角を引っ掛けて苦しむようなザマに陥る。しかし、あくまで目的が正しいようであればそれも吉祥なことなので、

悔いの残らないような結果に至る。まるで作りの立派な走り出すように進撃する。それもよいことなので、牡羊を苦しめ

ていた垣根も取り払われる。(親鸞聖人も一時易学に傾倒していたようだが、ここから悪人正機説をも編み出したのだろう。

異生羝羊心級の蒙昧な猪突猛進さも、一向専修念仏などに転用することでの善果への結実が可能となる。一方で、

一向一揆への制裁で本願寺が江戸幕府に冷遇されたことなども、九三の『最初は苦しまされる』という記述に一致

している。大きな苦難の後に道が開けるということも実際になくはないことで、それは正当な目的と共にこそ実現される)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大壯・九三‐九四、象伝より)

この世界この宇宙というのは、不条理とも思えるような一定の非可換性に司られている。

その非可換性に即して生きとし生けるものの全てがいつかは死に、それぞれの人間も男と女、

親と子、官と民といったような身分の違いを生じさせもする。それは確かに自由度の低い部分だが、

その自由度の低さすらないのなら、そもそもこの世界や人間のような高度な構築物からして成立し得ない。

関節の曲がる方向なども限られていればこそ、人間はアメーバやタコなどよりも遥かに高度な生物でもある。

アメーバ並みに原始的な生物であれば半永久的な生存すら不可能ではないが、同時に人間のような高度な知能や

意識を持ち得ることもない。寿命も80年程度、性別は男女に分かれ、大社会を築き上げる以上は官民の身分の

差別を設ける必要があったりする、その限定度こそが「万物の霊長」たる人間を成立させてもいるのである。

人間同士が形作る世俗社会において善徳や罪悪が実在し、善徳を積み重ねるものは普遍的な安楽に与れる一方、

罪悪を積み重ねるものは普遍的な辛苦に見舞われるという罪福異熟の道理もまた、上記のような限定性の内である。

万億の人々が集い来たる都市社会において、万人を利して我が利ともする仁徳に根ざした行業に励むことが善徳と

なる一方で、多くの人々から富を収奪しての狭隘な栄華を誇ろうとすることが罪悪となり、それが善因楽果悪因苦果の

罪福異熟を不可避に招く。それはどこまでも一方的な因果応報となるばかりで、悪行に相応の苦しみに見舞われた

からといって、その後に見返りとしての楽果が期待できたりするわけもないのがその実例だといえる。

その非可換性に即して生きとし生けるものの全てがいつかは死に、それぞれの人間も男と女、

親と子、官と民といったような身分の違いを生じさせもする。それは確かに自由度の低い部分だが、

その自由度の低さすらないのなら、そもそもこの世界や人間のような高度な構築物からして成立し得ない。

関節の曲がる方向なども限られていればこそ、人間はアメーバやタコなどよりも遥かに高度な生物でもある。

アメーバ並みに原始的な生物であれば半永久的な生存すら不可能ではないが、同時に人間のような高度な知能や

意識を持ち得ることもない。寿命も80年程度、性別は男女に分かれ、大社会を築き上げる以上は官民の身分の

差別を設ける必要があったりする、その限定度こそが「万物の霊長」たる人間を成立させてもいるのである。

人間同士が形作る世俗社会において善徳や罪悪が実在し、善徳を積み重ねるものは普遍的な安楽に与れる一方、

罪悪を積み重ねるものは普遍的な辛苦に見舞われるという罪福異熟の道理もまた、上記のような限定性の内である。

万億の人々が集い来たる都市社会において、万人を利して我が利ともする仁徳に根ざした行業に励むことが善徳と

なる一方で、多くの人々から富を収奪しての狭隘な栄華を誇ろうとすることが罪悪となり、それが善因楽果悪因苦果の

罪福異熟を不可避に招く。それはどこまでも一方的な因果応報となるばかりで、悪行に相応の苦しみに見舞われた

からといって、その後に見返りとしての楽果が期待できたりするわけもないのがその実例だといえる。

「どんな質問にも指一本を立てるだけで応える倶胝という和尚がいた。

あるとき門弟の童子が問答で倶胝和尚の真似をして指を立てた。

それを視るや、和尚は童子の指を刃物で寸断してしまった。

泣き叫んで逃げようとする童子を和尚は『待て小僧』と引止めた。

童子が振り向くと和尚は一本指を立てて見せた。途端に童子は悟りを啓いた」

(「無門関」第三則・倶胝竪指より)

大した修行も積んでない未熟者の小僧が、すでに悟りを啓いている達人の真似をしたからといって同じ境地に

至れるわけではないが、もしも自分がとうてい達人にはまだまだ及ばない未熟者であることを具さに

わきまえられたなら、それが自分自身の身の程に適った悟りを啓く帰依にはなり得る。それと同じように、

悪逆非道を積み重ねて来た愚人が、断悪修善を積み重ねて来た聖賢の境地にすぐに至れたりする

わけもないが、自分がその程度の身の程でしかないということを思い知ったなら、それが自分自身の

悪逆非道を狭めていく機縁になり、もって最悪の辛苦から脱していく機縁ともなったりする。

だからといって、そこからすぐに聖賢の境地に至れるわけでもなく、凡人や善人の域にまで立ち戻るためだけでも、

長い服役や療養生活を必要としたりもする。それでももう、最悪の苦しみから脱していく機縁には与れているわけで、

それが罪福異熟のような普遍道理に司られることで初めて成立してもいる、この社会において許容できる最善の

立ち直り方ともなる。これ以上に甘ったるい許容は社会の側の破綻を招き、許しを得た者すらをも無事では済まさない。

原理的な構造上そうでしかあり得ないという事態に対して、形而上の超越神ですらもがどうにかできることはない。

あるとき門弟の童子が問答で倶胝和尚の真似をして指を立てた。

それを視るや、和尚は童子の指を刃物で寸断してしまった。

泣き叫んで逃げようとする童子を和尚は『待て小僧』と引止めた。

童子が振り向くと和尚は一本指を立てて見せた。途端に童子は悟りを啓いた」

(「無門関」第三則・倶胝竪指より)

大した修行も積んでない未熟者の小僧が、すでに悟りを啓いている達人の真似をしたからといって同じ境地に

至れるわけではないが、もしも自分がとうてい達人にはまだまだ及ばない未熟者であることを具さに

わきまえられたなら、それが自分自身の身の程に適った悟りを啓く帰依にはなり得る。それと同じように、

悪逆非道を積み重ねて来た愚人が、断悪修善を積み重ねて来た聖賢の境地にすぐに至れたりする

わけもないが、自分がその程度の身の程でしかないということを思い知ったなら、それが自分自身の

悪逆非道を狭めていく機縁になり、もって最悪の辛苦から脱していく機縁ともなったりする。

だからといって、そこからすぐに聖賢の境地に至れるわけでもなく、凡人や善人の域にまで立ち戻るためだけでも、

長い服役や療養生活を必要としたりもする。それでももう、最悪の苦しみから脱していく機縁には与れているわけで、

それが罪福異熟のような普遍道理に司られることで初めて成立してもいる、この社会において許容できる最善の

立ち直り方ともなる。これ以上に甘ったるい許容は社会の側の破綻を招き、許しを得た者すらをも無事では済まさない。

原理的な構造上そうでしかあり得ないという事態に対して、形而上の超越神ですらもがどうにかできることはない。

>>47の引用の通り、羊にも羊なりの処世の手段というものがある。

>>47の引用の通り、羊にも羊なりの処世の手段というものがある。 ただただ発奮するばかりの牡羊であっても、根本的に正しければ最終的には吉ともなると。

それすら期待できないのは、拠り所を間違えている牡羊だけであり、

何も異生羝羊レベルの下品さすなわち破滅への片道切符だとも限らないのである。

羊牛レベルの蒙昧さであるからには、さすがに苦難が付きまとうことは避けられない。

それは正しいものを拠り所としている場合でも同じで、一向一揆が信長らによって制圧され、

天下平定後にも江戸幕府によって本願寺を東西に分割されて勢力を分散化させられたように、

活動が猪突猛進すぎること自体への警戒からなる冷遇というものが、ある程度は避けられぬものとなる。

ただ、拠り所が正しければそれだけで済む一方、拠り所すら間違っていたのなら、それですら済まない。

浄土真宗こと一向宗は上記のような処分に止め置かれた一方で、キリシタンは寺社打ち壊しや奴隷売買などの

大罪を理由として根絶の対象とされ、実際に表社会から聖書信仰が絶やされた江戸期の日本においてこそ、

当時の地球上のどこの世界にも勝るほどの文化的文明的な繁栄が実現されもしたのだった。これなど確かに、

羊牛レベルの蒙昧さと致命的な過ちの相乗が世のため人のためとなる完全破綻を呼び込んだ実例であるといえる。

これもまた、蒙昧状態にまつわる一つの非可換性であり、この世界この宇宙のあらゆる現象が非可換性

によって司られているという法則に漏れるものではない。蒙昧状態にある人間自身がそれを察せないとした所で、

やはりそういう法則が遍在していることにも変わりはなく、その結果として、同じ蒙昧さでありながら

救われ得るような人間とそうでない人間とに分かれるという結果が生じてしまうのである。

「趙州和尚がある庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。庵主は拳を上げて返事をした。

趙州は『こんな浅いところに船を止めておくわけにはいかない』と言ってすたこら

さっさと行き去った。また別の庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。そこの庵主もまた

拳を上げて返事をした。趙州は『従奪活殺、自由自在でございますな』と言って、

その庵主に拝礼した。〜人を殺す刀が、人を活かす剣ともなる」

(「無門関」第十一則・州勘庵主より)

上の文面だけじゃ、二人の庵主にどのような違いがあったのかは全く分からない。分からないとした上で、

そこに差別がある。蒙昧者が救われたり救われなかったりすることも、これ程にも不可思議な差別であったりする。

特に、何が正しくて何が間違っているかも分からない蒙昧者であればこそ、自分からは不条理にしか

思えないようなところで、救われるものと救われないものとが分かたれる。それはもう、

蒙昧者であればこそ完全に承諾せねばならないことである。

親鸞聖人も、自らが念仏に帰命する根拠を法然上人の学識とし、「法然さまに騙されるのなら、

それでも結構でございます」という心持ちでいたというのだから、正しきを拠り所とする蒙昧者こそは、

むしろ「正しくても間違っててもいい」という程もの心意気で拠り所となるものを信ずることが分かる。

その思い切りが足りていなかったものこそは、過ちを拠り所として致命的な破滅にも至ったのである。

「十月には場を滌め、朋と酒を斯こに饗し、曰に羔羊を殺す。彼の公堂に躋り、彼の兕觥を稱げ、万寿無疆たらしむ」

「十月には屠場を清めて、友たちと友に酒宴を挙げつつ、子羊を殺す。その肉と酒を公堂に捧げ、万寿長命を祈る。

(四書五経中にも羊牛その他の牧獣の描写は多いが、あくまで人間第一で、牧獣と人間を同一視するような真似もしない。

人と動物の命の軽重にも厳然たる差別を講じ、人間自身の福徳こそを真摯に希う、)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・豳風・七月より)

趙州は『こんな浅いところに船を止めておくわけにはいかない』と言ってすたこら

さっさと行き去った。また別の庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。そこの庵主もまた

拳を上げて返事をした。趙州は『従奪活殺、自由自在でございますな』と言って、

その庵主に拝礼した。〜人を殺す刀が、人を活かす剣ともなる」

(「無門関」第十一則・州勘庵主より)

上の文面だけじゃ、二人の庵主にどのような違いがあったのかは全く分からない。分からないとした上で、

そこに差別がある。蒙昧者が救われたり救われなかったりすることも、これ程にも不可思議な差別であったりする。

特に、何が正しくて何が間違っているかも分からない蒙昧者であればこそ、自分からは不条理にしか

思えないようなところで、救われるものと救われないものとが分かたれる。それはもう、

蒙昧者であればこそ完全に承諾せねばならないことである。

親鸞聖人も、自らが念仏に帰命する根拠を法然上人の学識とし、「法然さまに騙されるのなら、

それでも結構でございます」という心持ちでいたというのだから、正しきを拠り所とする蒙昧者こそは、

むしろ「正しくても間違っててもいい」という程もの心意気で拠り所となるものを信ずることが分かる。

その思い切りが足りていなかったものこそは、過ちを拠り所として致命的な破滅にも至ったのである。

「十月には場を滌め、朋と酒を斯こに饗し、曰に羔羊を殺す。彼の公堂に躋り、彼の兕觥を稱げ、万寿無疆たらしむ」

「十月には屠場を清めて、友たちと友に酒宴を挙げつつ、子羊を殺す。その肉と酒を公堂に捧げ、万寿長命を祈る。

(四書五経中にも羊牛その他の牧獣の描写は多いが、あくまで人間第一で、牧獣と人間を同一視するような真似もしない。

人と動物の命の軽重にも厳然たる差別を講じ、人間自身の福徳こそを真摯に希う、)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・豳風・七月より)

長年の聖書信仰の金科玉条化によって、聖書圏では世の中のうちでも

特に悪い者、善くない者こそが権力を握る方向性が固着化してしまった。

そのせいで「権力を持つ者=悪人」というような固定観念すらもが根付いてしまっているが、

権力者が特定して悪人となるのは「内小人にして外君子」という否卦の法則にばかり

該当する現象であり、六十四卦への千変万化によってこそ健全な流動性をも保てる

この世界の普遍法則に基づけば、どこまでも不自然極まりないものなのである。

たとえば、「内君子にして外小人」という泰卦の法則に基づくなら、

むしろ権力者こそは善人でなければならず、無権力の庶民こそは悪人であってもいいことになる。

そのような状況の世の中での権力道徳者を目指すための学問が儒学であるし、

またそのような世の中での愚昧な庶民として適当であろうとするための信教が浄土教でもある。

これらの教学は、愚昧な悪人こそが権力者であることを徹底する聖書信仰の範疇からすれば

非常識極まりないものであり、善良な権力者たろうとする儒学の意図も意味不明なら、

無権力の悪人であることを開き直る浄土教も意味不明として扱う他はないものである。

しかし、そのような教学が本当に実在していて、まともな世の中を築き上げることにかけては、

聖書信仰なぞよりも遥かに絶大かつ優良な実績を挙げて来てもいるのである。

儒学や浄土教が泰卦の法則に根ざすような優良な世の中での統治に貢献しようとする一方で、

聖書信仰や洋学は否卦の法則に根ざすような劣悪な世の中での支配に加担しようとする。

統治支配に携わろうとしている環境こそが全くの別物だから、両者の言い分や教義も悉く相反している。

特に悪い者、善くない者こそが権力を握る方向性が固着化してしまった。

そのせいで「権力を持つ者=悪人」というような固定観念すらもが根付いてしまっているが、

権力者が特定して悪人となるのは「内小人にして外君子」という否卦の法則にばかり

該当する現象であり、六十四卦への千変万化によってこそ健全な流動性をも保てる

この世界の普遍法則に基づけば、どこまでも不自然極まりないものなのである。

たとえば、「内君子にして外小人」という泰卦の法則に基づくなら、

むしろ権力者こそは善人でなければならず、無権力の庶民こそは悪人であってもいいことになる。

そのような状況の世の中での権力道徳者を目指すための学問が儒学であるし、

またそのような世の中での愚昧な庶民として適当であろうとするための信教が浄土教でもある。

これらの教学は、愚昧な悪人こそが権力者であることを徹底する聖書信仰の範疇からすれば

非常識極まりないものであり、善良な権力者たろうとする儒学の意図も意味不明なら、

無権力の悪人であることを開き直る浄土教も意味不明として扱う他はないものである。

しかし、そのような教学が本当に実在していて、まともな世の中を築き上げることにかけては、

聖書信仰なぞよりも遥かに絶大かつ優良な実績を挙げて来てもいるのである。

儒学や浄土教が泰卦の法則に根ざすような優良な世の中での統治に貢献しようとする一方で、

聖書信仰や洋学は否卦の法則に根ざすような劣悪な世の中での支配に加担しようとする。

統治支配に携わろうとしている環境こそが全くの別物だから、両者の言い分や教義も悉く相反している。

儒学や浄土教が泰卦のような環境下での統治に貢献しようとしているのは、易の法則を察した上での

確信的な試みであり、真宗開祖の親鸞聖人なども易学を参考にして悪人正機説を打ち出している。

あくまで、易の法則は流動的なものであり、いつでも必ず泰卦のような良環境が遍在することを期待

できたりするわけではないが、易の法則を察するものとしては、あくまで泰卦のような優良な環境の

呼び込みを目指したり、そこでの統治に貢献したりしようとすることが最善となるために、個人的な

志しとしてはどこまでもそれを目指し、否卦のような劣悪環境の呼び込みをも避けるようにするのである。

聖書信仰や洋学が否卦のような劣悪環境下での支配に加担しようとするのは、別に聖書信仰や洋学の

関係者が易の法則を察したり諾ったりしているからではない。易の法則などを一切把握も承諾も

しない上に、この世界この宇宙の法則を超越する絶対神的なものをでっち上げての教学を構築して

来たものだから、易でいえば否卦に相当するような劣悪な環境を企図するものともなってしまった。

(イスラムの超越神アラーなどは汎神的な存在であったため、このような結果には至らなかった)

形而下の法則を完全に超越する絶対神など実在しない、存在したところでこの世界やこの宇宙とは

何の関係もないということは今しがた知れたことで、故に、易の法則こそが全世界において絶対的で

あることもまたほんのこのごろ認知が確定したことだといえる。別に易の法則を把握や承諾した上で、

なおのこと否卦のような劣悪環境の呼び込みを目指していた悪魔などが居たわけではないのだから、

「魔が差す」ということも、どこまでも過失の域内でしかなかったことまでもが確かなのである。

「夫れ人豈に勝えざるを以て患いと為さんや、為す弗きのみ」

「どうして自分に力が足らないことなどを憂う必要があるだろう。

ただ(小さな善すら)為そうとしないことを憂うばかりだ」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)

確信的な試みであり、真宗開祖の親鸞聖人なども易学を参考にして悪人正機説を打ち出している。

あくまで、易の法則は流動的なものであり、いつでも必ず泰卦のような良環境が遍在することを期待

できたりするわけではないが、易の法則を察するものとしては、あくまで泰卦のような優良な環境の

呼び込みを目指したり、そこでの統治に貢献したりしようとすることが最善となるために、個人的な

志しとしてはどこまでもそれを目指し、否卦のような劣悪環境の呼び込みをも避けるようにするのである。

聖書信仰や洋学が否卦のような劣悪環境下での支配に加担しようとするのは、別に聖書信仰や洋学の

関係者が易の法則を察したり諾ったりしているからではない。易の法則などを一切把握も承諾も

しない上に、この世界この宇宙の法則を超越する絶対神的なものをでっち上げての教学を構築して

来たものだから、易でいえば否卦に相当するような劣悪な環境を企図するものともなってしまった。

(イスラムの超越神アラーなどは汎神的な存在であったため、このような結果には至らなかった)

形而下の法則を完全に超越する絶対神など実在しない、存在したところでこの世界やこの宇宙とは

何の関係もないということは今しがた知れたことで、故に、易の法則こそが全世界において絶対的で

あることもまたほんのこのごろ認知が確定したことだといえる。別に易の法則を把握や承諾した上で、

なおのこと否卦のような劣悪環境の呼び込みを目指していた悪魔などが居たわけではないのだから、

「魔が差す」ということも、どこまでも過失の域内でしかなかったことまでもが確かなのである。

「夫れ人豈に勝えざるを以て患いと為さんや、為す弗きのみ」

「どうして自分に力が足らないことなどを憂う必要があるだろう。

ただ(小さな善すら)為そうとしないことを憂うばかりだ」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)

[YouTubeで再生]

自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、

自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、

まず自分自身が自殺行為によって己れを損なってしまうことこそを最大級に警戒する。

そしたら自然と外的な危害に対する警戒意識も最適化されて、全く警戒を欠くということもなければ、

外的警戒ばかりを募らせ過ぎての自業自得での自滅を招くというようなこともなくなる。

どんな保護者や観察者も、自業自得で自滅するものだけは救うことができない。

そこにこそ生物としての危うさの極みがあり、保護の対象となる資格ももはやそこにはない。

忠義のためだか孝行のためだとかの已む無い理由があって我が身を危うからしめるのならともかく、

全くの酔狂によって必要もなく危難を呼び込んだりするのなら、もはや同情のしようもない。

薄情者や鬼畜とわず、人情豊かな真人間であろうとも、そんな相手に同情したりするもんじゃない。

ナザレのイエスによる邪教の触れ回りや、進んでの投降に基づく磔刑などは、一見、

同情のしようがあるようにすら思われかねないものだった。妾腹の私生児として娼婦マリアから

産まれたイエスが、その不遇からなる自暴自棄によって邪説を触れ回った挙句に冤罪で処刑された

ということが、「刑死後に蘇って昇天した」というハッピーエンドの迷信によって取り繕って

あげたくなるほどにも、当時のローマ人などにとっては同情したくなるものだったのである。

しかし、イエスよりもさらに不遇な「母子家庭の妾腹の私生児」という

境遇に生まれ育ちながら、決して自暴自棄に走ったりすることもなく、粛々と

礼学者や権力道徳者としての役儀をこなした孔子のような偉人の実例も見てみれば、

イエスの自殺行為による自滅なども、決して同情するに値するものなどではなかったことが分かる。

自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、

自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、 まず自分自身が自殺行為によって己れを損なってしまうことこそを最大級に警戒する。

そしたら自然と外的な危害に対する警戒意識も最適化されて、全く警戒を欠くということもなければ、

外的警戒ばかりを募らせ過ぎての自業自得での自滅を招くというようなこともなくなる。

どんな保護者や観察者も、自業自得で自滅するものだけは救うことができない。

そこにこそ生物としての危うさの極みがあり、保護の対象となる資格ももはやそこにはない。

忠義のためだか孝行のためだとかの已む無い理由があって我が身を危うからしめるのならともかく、

全くの酔狂によって必要もなく危難を呼び込んだりするのなら、もはや同情のしようもない。

薄情者や鬼畜とわず、人情豊かな真人間であろうとも、そんな相手に同情したりするもんじゃない。

ナザレのイエスによる邪教の触れ回りや、進んでの投降に基づく磔刑などは、一見、

同情のしようがあるようにすら思われかねないものだった。妾腹の私生児として娼婦マリアから

産まれたイエスが、その不遇からなる自暴自棄によって邪説を触れ回った挙句に冤罪で処刑された

ということが、「刑死後に蘇って昇天した」というハッピーエンドの迷信によって取り繕って

あげたくなるほどにも、当時のローマ人などにとっては同情したくなるものだったのである。

しかし、イエスよりもさらに不遇な「母子家庭の妾腹の私生児」という

境遇に生まれ育ちながら、決して自暴自棄に走ったりすることもなく、粛々と

礼学者や権力道徳者としての役儀をこなした孔子のような偉人の実例も見てみれば、

イエスの自殺行為による自滅なども、決して同情するに値するものなどではなかったことが分かる。

その孔子も、たとえば濁悪にまみれ過ぎた諸侯への仕官を蹴っての青い鳥状態でいるあまり、

支援者を失っての放浪状態に追い込まれたり、魯の将軍に政敵と見間違われて殺されかけるなどの

危難に見舞われたことがあった。それはたとえば、完全なる隠遁や安静を決め込む胴か小乗仏教の見地

からすれば決して安全第一なものではなかったわけだが、それでも孔子には「衰退した我が家を盛り立てる」

や「古えの礼楽文化を今の時代に復興する」といったまともな目的が備わっていたわけだから、

決して全くの酔狂扱いとして、その苦難の旅路を鼻であしらったりしてはならないようになっている。

正当な目的があって苦難にすら臨むのと、全くの酔狂で苦難に乗ずるのとでは、決定的な

実行価値の開きを生ずる。片やそうしたほうが善い一方で、片やしないでいるほうがマシである。

それを行うことによって片や自らを英傑とならしめる一方、片やクズ同然の存在とならしめる。

危難に臨むからといって必ずしもクズ扱いにすべきでもないのだから、勇気の持ち主=人間のクズ

なんていうプラトンレベルの惰弱主義的な結論に陥ってしまってもならないといえる。

「陰陽に堪えず、蛇龍に乗る」

「陽唱陰和が破綻して、あたかも弱小な蛇が強大な龍に乗っかっているようなザマとなってしまっている。

(龍のように偉大な聖王賢臣と比べれば、権力犯罪者たちは自分たち自身がヘビのような存在と

化してしまっていることを思い知るべきである。自分たちが虚栄を謳歌している状態も、

あたかもヘビが龍に乗っかっているも同然の状態であるとわきまえるべきである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公二十八年より)

支援者を失っての放浪状態に追い込まれたり、魯の将軍に政敵と見間違われて殺されかけるなどの

危難に見舞われたことがあった。それはたとえば、完全なる隠遁や安静を決め込む胴か小乗仏教の見地

からすれば決して安全第一なものではなかったわけだが、それでも孔子には「衰退した我が家を盛り立てる」

や「古えの礼楽文化を今の時代に復興する」といったまともな目的が備わっていたわけだから、

決して全くの酔狂扱いとして、その苦難の旅路を鼻であしらったりしてはならないようになっている。

正当な目的があって苦難にすら臨むのと、全くの酔狂で苦難に乗ずるのとでは、決定的な

実行価値の開きを生ずる。片やそうしたほうが善い一方で、片やしないでいるほうがマシである。

それを行うことによって片や自らを英傑とならしめる一方、片やクズ同然の存在とならしめる。

危難に臨むからといって必ずしもクズ扱いにすべきでもないのだから、勇気の持ち主=人間のクズ

なんていうプラトンレベルの惰弱主義的な結論に陥ってしまってもならないといえる。

「陰陽に堪えず、蛇龍に乗る」

「陽唱陰和が破綻して、あたかも弱小な蛇が強大な龍に乗っかっているようなザマとなってしまっている。

(龍のように偉大な聖王賢臣と比べれば、権力犯罪者たちは自分たち自身がヘビのような存在と

化してしまっていることを思い知るべきである。自分たちが虚栄を謳歌している状態も、

あたかもヘビが龍に乗っかっているも同然の状態であるとわきまえるべきである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公二十八年より)

浄土経に記述されているような教義に即して「南無阿弥陀仏」と唱名すれば救われるとされ、

弘法大師の積んだ諸々の功徳に即して「南無遍照金剛」と唱えれば相応の利益に与れるともされる。

そこにはそれなりの後ろ盾があるのであって、たとえ唱名するもの自身がその後ろ盾をよく理解

できていないのであっも、潜在面からの後ろ盾の機能によってこそ利益があったりもするのである。

聖書信仰もまたそのような、潜在面からの教義的な後ろ盾の機能によって、信者を致命的な

破滅に陥れるのである。信者自身が新旧約聖書なんかまともに読んでなくたって、ただ自分が

キリストやエホバに帰依すると決断しているだけで、自動的に破滅を呼び込むものである。

他力本願系の信教というのは大体、そういったブラックボックス的要素を帯びているもので、

「教義も知らずにただ信じていただけなのにどうして破滅に陥らなければならないんだ」という

不平を抱いてしまう人間もまた多々生じてしまうのである。全ての他力信教がそうなるのではないにしろ、

そのような人間すらをも生じさせてしまう点が、他力系の信教一般の決定的な問題点だとはいえる。

ただ、教義なんかろくに知らなくても、キリスト教徒である以上は、教会に行って祈りを捧げるぐらい

のことはしたことがあるはずだ。そこで教会建築の独特の美々しさなどにも魅了されたことがあるはずで、

もしもそこで嫌悪感を抱いていたなら、率先して教会に行くことなどももう避けたはずである。

そのような、信者が魅了されたこともあるだろう教会建築の様式などからして、すでに偽善志向の

集成であり、信者もそれに魅了されたからには、偽善を好む性向が自分に潜在していたに違いないのだ。

弘法大師の積んだ諸々の功徳に即して「南無遍照金剛」と唱えれば相応の利益に与れるともされる。

そこにはそれなりの後ろ盾があるのであって、たとえ唱名するもの自身がその後ろ盾をよく理解

できていないのであっも、潜在面からの後ろ盾の機能によってこそ利益があったりもするのである。

聖書信仰もまたそのような、潜在面からの教義的な後ろ盾の機能によって、信者を致命的な

破滅に陥れるのである。信者自身が新旧約聖書なんかまともに読んでなくたって、ただ自分が

キリストやエホバに帰依すると決断しているだけで、自動的に破滅を呼び込むものである。

他力本願系の信教というのは大体、そういったブラックボックス的要素を帯びているもので、

「教義も知らずにただ信じていただけなのにどうして破滅に陥らなければならないんだ」という

不平を抱いてしまう人間もまた多々生じてしまうのである。全ての他力信教がそうなるのではないにしろ、

そのような人間すらをも生じさせてしまう点が、他力系の信教一般の決定的な問題点だとはいえる。

ただ、教義なんかろくに知らなくても、キリスト教徒である以上は、教会に行って祈りを捧げるぐらい

のことはしたことがあるはずだ。そこで教会建築の独特の美々しさなどにも魅了されたことがあるはずで、

もしもそこで嫌悪感を抱いていたなら、率先して教会に行くことなどももう避けたはずである。

そのような、信者が魅了されたこともあるだろう教会建築の様式などからして、すでに偽善志向の

集成であり、信者もそれに魅了されたからには、偽善を好む性向が自分に潜在していたに違いないのだ。

浄土真宗の寺の本堂内部の過剰な飾り立てなどは、どこにも偽善臭などない、完全なる悪の開き直り

の荘厳となっている。むしろ己れの劣悪さを開き直るぐらいの度量と共にこそ、悪人正機説に基づく

善導などもまた実現されていくのだから、あえてそのようなどぎつい飾り立てを施している。

それに魅了されたり、そこまでいかずとも受け入れられたりする人間なら、念仏信仰にも向いている

一方、そんなものにはかえって拒絶感を抱かされる、自分は教会建築などのアート的な様式のほうを

好むというのなら、そういう人間も潜在面からして念仏信仰には向いていなかったことになるのである。

浄土経を学んだこともなければ、聖書を読んだこともないというような内からでもそのような、

寺や教会の建築様式に対する感傷などの形で、人々も潜在面から信仰対象を選別していったのである。

真宗の僧侶は必ずしも剃髪しないが、それ以外の仏門では出家者は必ず剃髪するから、在家信者に

対しても、つるっぱげをあえて敬うような度量の広さが要求されている。その関門を乗り越えて

人々もまた、在家のうちからの聖道門帰依に励むわけだから、そこでもやはりすでに、

在家のうちからの信者の自己責任に基づく選別が働いているのだといえる。

あまり熱心でもないような在家の信者のうちからでも、他力系の信教を選択的に帰依した所にすら、多少の

自己責任が伴っている。教義を完全に計り知った上でなおのこと邪教に帰依していたりする場合と比べれば

その罪は軽いといえるが、適当な姿勢で邪教に帰依していたことにも全く罪がないとまでは言えないのである。

「其の名を称するや雑にして越えず。〜其の名を称するや小にして、その類を取るや大なり」

「(易の)名の称えられ方は雑多であるけれども、易の法則を表現するものとしての分を越えていない。

名の称えられ方は卑小であるけれども、それによって包含される事象の部類はとてつもなく多大である。

(『主』とか『キリスト』とかいった名称は、それ自体が単一的でひどく尊大なものだが、そのせいでかえって、

この世界この宇宙を司る易の法則などからも乖離してしまっている。重点を置くべきでない所に置いている)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞下伝より)

の荘厳となっている。むしろ己れの劣悪さを開き直るぐらいの度量と共にこそ、悪人正機説に基づく

善導などもまた実現されていくのだから、あえてそのようなどぎつい飾り立てを施している。

それに魅了されたり、そこまでいかずとも受け入れられたりする人間なら、念仏信仰にも向いている

一方、そんなものにはかえって拒絶感を抱かされる、自分は教会建築などのアート的な様式のほうを

好むというのなら、そういう人間も潜在面からして念仏信仰には向いていなかったことになるのである。

浄土経を学んだこともなければ、聖書を読んだこともないというような内からでもそのような、

寺や教会の建築様式に対する感傷などの形で、人々も潜在面から信仰対象を選別していったのである。

真宗の僧侶は必ずしも剃髪しないが、それ以外の仏門では出家者は必ず剃髪するから、在家信者に

対しても、つるっぱげをあえて敬うような度量の広さが要求されている。その関門を乗り越えて

人々もまた、在家のうちからの聖道門帰依に励むわけだから、そこでもやはりすでに、

在家のうちからの信者の自己責任に基づく選別が働いているのだといえる。

あまり熱心でもないような在家の信者のうちからでも、他力系の信教を選択的に帰依した所にすら、多少の

自己責任が伴っている。教義を完全に計り知った上でなおのこと邪教に帰依していたりする場合と比べれば

その罪は軽いといえるが、適当な姿勢で邪教に帰依していたことにも全く罪がないとまでは言えないのである。

「其の名を称するや雑にして越えず。〜其の名を称するや小にして、その類を取るや大なり」

「(易の)名の称えられ方は雑多であるけれども、易の法則を表現するものとしての分を越えていない。

名の称えられ方は卑小であるけれども、それによって包含される事象の部類はとてつもなく多大である。

(『主』とか『キリスト』とかいった名称は、それ自体が単一的でひどく尊大なものだが、そのせいでかえって、

この世界この宇宙を司る易の法則などからも乖離してしまっている。重点を置くべきでない所に置いている)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞下伝より)

己れの身を危うからしめることで着実な道義的成果が挙げられるというのなら、それも

アリだが、そうではあり得ない範囲での蛮行などに及ぶのでは、それこそ道義が立たない。

両者は厳密に分別して取り扱うべきものであり、これらをみそくそに扱った結果、

道義に根ざした死すらをも卑しむようになってしまうようなことがあってはならない。

日本史上や古代中国史上などに、道義のために命をも呈した英傑の事例は数多い。

道徳的、史学的にもその道義性が確かなものであるために、ひどい惨死に見舞われていたりしながらも

純粋な賞賛の対象ともなっていたりする。それを、酔狂での徒労死などともくそみそに扱って、

「野蛮な土人の凶行」か何かのように見なしたりするのも完全なる誤謬であり、道徳文化の確立を諾う

こともできないでいる自分のほうがむしろ、文化的未開状態にある土人であるのだとわきまえねばならない。

どうでもいいようなこと、むしろ避けたほうがいいようなことによって身を危うくすることと、

明白な道義に即して危難に臨むこととを厳重に差別した上で、後者のみを特筆して賞賛の対象とする、

それができるようになったならば、そのような世の中は今以上の文化的発展を実現させたのだといえる。

それを実現させるためには、むしろ酔狂によって身を危くすることに対する卑しみが強化される必要がある。

別に人命第一、保身第一だからそのような奇行を卑しむのではなく、道義に根ざした挺身を素直に賞賛

できるようになるためにこそ、なんでもかんでもの挺身一般を持て囃したりはしないようにすべきなのである。

地球上での社会情勢の自己完結化が一段落し、万人を利して我が利ともする仁義の理念もまた、

いつまでもヤクザの私物などにしていてはならないほどもの有益さをまた帯びるようになり始めている。

なればこそ、仁徳に即して道義のために身命をも賭することの価値までもが見直される必要が出て来ている。

アリだが、そうではあり得ない範囲での蛮行などに及ぶのでは、それこそ道義が立たない。

両者は厳密に分別して取り扱うべきものであり、これらをみそくそに扱った結果、

道義に根ざした死すらをも卑しむようになってしまうようなことがあってはならない。

日本史上や古代中国史上などに、道義のために命をも呈した英傑の事例は数多い。

道徳的、史学的にもその道義性が確かなものであるために、ひどい惨死に見舞われていたりしながらも

純粋な賞賛の対象ともなっていたりする。それを、酔狂での徒労死などともくそみそに扱って、

「野蛮な土人の凶行」か何かのように見なしたりするのも完全なる誤謬であり、道徳文化の確立を諾う

こともできないでいる自分のほうがむしろ、文化的未開状態にある土人であるのだとわきまえねばならない。

どうでもいいようなこと、むしろ避けたほうがいいようなことによって身を危うくすることと、

明白な道義に即して危難に臨むこととを厳重に差別した上で、後者のみを特筆して賞賛の対象とする、

それができるようになったならば、そのような世の中は今以上の文化的発展を実現させたのだといえる。

それを実現させるためには、むしろ酔狂によって身を危くすることに対する卑しみが強化される必要がある。

別に人命第一、保身第一だからそのような奇行を卑しむのではなく、道義に根ざした挺身を素直に賞賛

できるようになるためにこそ、なんでもかんでもの挺身一般を持て囃したりはしないようにすべきなのである。

地球上での社会情勢の自己完結化が一段落し、万人を利して我が利ともする仁義の理念もまた、

いつまでもヤクザの私物などにしていてはならないほどもの有益さをまた帯びるようになり始めている。

なればこそ、仁徳に即して道義のために身命をも賭することの価値までもが見直される必要が出て来ている。

道義のための挺身を評価することに有益さが生じ始めているからこそ、命知らずの暴虎馮河全般を

面白がるようなことが有害ともなり始めている。正当な勇進の評価のために、蛮勇の卑しみは

却って必要となり、定常的にはむしろ人々が穏健な自重を尽くすようになっていく必要がある。

命を軽んじ、身を危からしめることが潜在的にはむしろ羨望されているのが今という世の中である。

資本主義先進国における福祉政策の充実などからも、不用意に人が死ぬことが外的には抑制されている

ものの、そのせいでかえって個人個人が自主的な自重に努めることは萎縮してしまい、内面ではむしろ、

殺傷の狂気をヘタに面白がるような、不恰好な猟奇性が肥大化してしまったりもしているのである。

そこを転換して、むしろ個々人の内面からこそ自重が尊重されるようになっていく一方、

それに即して、道義に根ざした挺身のみを特筆して評価するようにもなっていけばいいのである。

むしろ今以上にも、自重の価値が本格的に重んじられるようになってこそ、そうなって行けるのである。

「王有廟に仮る。大人を見るに利ろし。亨る。貞しきに利ろし。大牲を用いて吉なり。往く攸有るに利ろし」

「王者は先祖の神を祀る霊廟に向かう。不世出の大人に邂逅し、何でもうまくいく。正しさを貫いた上で、

大物の犠牲を用いても吉祥となる。大きな事業を推し進めていくのにも格好の時である。(祖神や大人や

大事業のために大物の犠牲を用いるというのが、正統な供儀のあり方である。虚構の超越神や小人や

自分一人の栄華のために人間自身を犠牲にしたりするのとは、まさに対極の関係にあるといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・萃より)

面白がるようなことが有害ともなり始めている。正当な勇進の評価のために、蛮勇の卑しみは

却って必要となり、定常的にはむしろ人々が穏健な自重を尽くすようになっていく必要がある。

命を軽んじ、身を危からしめることが潜在的にはむしろ羨望されているのが今という世の中である。

資本主義先進国における福祉政策の充実などからも、不用意に人が死ぬことが外的には抑制されている

ものの、そのせいでかえって個人個人が自主的な自重に努めることは萎縮してしまい、内面ではむしろ、

殺傷の狂気をヘタに面白がるような、不恰好な猟奇性が肥大化してしまったりもしているのである。

そこを転換して、むしろ個々人の内面からこそ自重が尊重されるようになっていく一方、

それに即して、道義に根ざした挺身のみを特筆して評価するようにもなっていけばいいのである。

むしろ今以上にも、自重の価値が本格的に重んじられるようになってこそ、そうなって行けるのである。

「王有廟に仮る。大人を見るに利ろし。亨る。貞しきに利ろし。大牲を用いて吉なり。往く攸有るに利ろし」

「王者は先祖の神を祀る霊廟に向かう。不世出の大人に邂逅し、何でもうまくいく。正しさを貫いた上で、

大物の犠牲を用いても吉祥となる。大きな事業を推し進めていくのにも格好の時である。(祖神や大人や

大事業のために大物の犠牲を用いるというのが、正統な供儀のあり方である。虚構の超越神や小人や

自分一人の栄華のために人間自身を犠牲にしたりするのとは、まさに対極の関係にあるといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・萃より)

他力信仰も奨励できるものとできないものとがあるように、

一心不乱であるべき対象とそうでない対象というものもまたある。

仁徳に適った善行であるとか、正統な宗門における精進修行だとかは、

一心不乱であるに越したことのないものである一方、自分個人や隣人だけの

ための我田引水などに一心不乱であったりしていいことなどは何もない。

一心不乱であるべきことに一心不乱であったからといって、別に"淫"したりはしない

一方、そうあるべきでないものに一心不乱となると、必ず淫する。一心不乱な心境に

淫蕩さが加味されて、エサを食らう畜生ほどもの蒙昧さに陥ってしまうことになる。

一心不乱であるべきでないものに一心不乱であろうとするほど淫しやすいのは、

そこに最低限の技巧的知識すらもが伴っていないから。仁徳に根ざした善行に努める際には、

「万人を利して我が利ともする」という技巧的な知識の定常的なわきまえが必要となる一方、

我田引水なんざにはそんなわきまえは必要ない。別に「他人の利益を侵害してまで自分の利益を貪る」

なんていうわきまえすらも必要はなく、ただ専らに私益を貪り尽くすだけでそれは実現されて行くものだから、

それこそ畜生レベルの蒙昧さに陥っていたほうが、かえって罪悪感なども抱かなくて済むから都合がいいのである。

たとえば、古武術の初歩的な技巧が完全に身に付いて、わざわざ「ここはこうする」なんて考えなくても

自然と技が繰り出せるようになったとする。そしたら当該の技にまつわる技巧的知識などももはや

必要がなくなるわけだけども、そこから先にはまた、より高度な技にまつわる鍛錬の境地が開けいく。

さすれば、初歩的な技を身に付ける際に嗜んだような技巧的知識のわきまえというのは、知識そのものが

どんどん高度化していくのであっても、ずっと必要であり続けていくものなのだといえる。

一心不乱であるべき対象とそうでない対象というものもまたある。

仁徳に適った善行であるとか、正統な宗門における精進修行だとかは、

一心不乱であるに越したことのないものである一方、自分個人や隣人だけの

ための我田引水などに一心不乱であったりしていいことなどは何もない。

一心不乱であるべきことに一心不乱であったからといって、別に"淫"したりはしない

一方、そうあるべきでないものに一心不乱となると、必ず淫する。一心不乱な心境に

淫蕩さが加味されて、エサを食らう畜生ほどもの蒙昧さに陥ってしまうことになる。

一心不乱であるべきでないものに一心不乱であろうとするほど淫しやすいのは、

そこに最低限の技巧的知識すらもが伴っていないから。仁徳に根ざした善行に努める際には、

「万人を利して我が利ともする」という技巧的な知識の定常的なわきまえが必要となる一方、

我田引水なんざにはそんなわきまえは必要ない。別に「他人の利益を侵害してまで自分の利益を貪る」

なんていうわきまえすらも必要はなく、ただ専らに私益を貪り尽くすだけでそれは実現されて行くものだから、

それこそ畜生レベルの蒙昧さに陥っていたほうが、かえって罪悪感なども抱かなくて済むから都合がいいのである。

たとえば、古武術の初歩的な技巧が完全に身に付いて、わざわざ「ここはこうする」なんて考えなくても

自然と技が繰り出せるようになったとする。そしたら当該の技にまつわる技巧的知識などももはや

必要がなくなるわけだけども、そこから先にはまた、より高度な技にまつわる鍛錬の境地が開けいく。

さすれば、初歩的な技を身に付ける際に嗜んだような技巧的知識のわきまえというのは、知識そのものが

どんどん高度化していくのであっても、ずっと必要であり続けていくものなのだといえる。

それと同じように、仁徳の修練などもまた、どこまでも向上が目指していけるものであり、

仮に一定の上達が成し得たからといって、そこで停滞しきってあぐらをかいてしまうようならば、

それにより、技巧的知識のわきまえももはや必要でなくなったがための、淫蕩に耽ることはできても、

それと引き換えに今以上の向上というものが全く期待できなくもなるのである。そしてその時、

その人間はもはや仁徳の修練にかけて一心不乱であることを放棄してしまってもいる。何らの分別も

必要としない悪行こそは一心不乱な没頭によって淫することができる一方、仁徳にかなった善行のほうは、

一心不乱であることを放棄することで初めて多少の淫蕩に耽ることができる。しからば、人間というもの、

淫蕩さと無縁なところでこそ善行を推し進められる一方、淫蕩にかられた所で善の推進を滞らせたり、

悪行にふけってしまったりするわけだから、淫蕩に駆られるか否かを一つの善悪の分別のバロメーター

にしていくこともまたできるのである。何も、淫蕩に駆られることがあるという人間の性分そのものが

いけないものなのではない。それはちょうど、神経系に具わっている痛覚などと同じものなのである。

「子曰く、参よ吾が道は一を以て之れを貫けり。曾子曰く、唯。

子出ずる。門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子曰く、夫子の道は、忠恕のみ」

「孔先生が言われた。『参(曾子)よ、わが道はただ一つのことを貫くというばかりのことだよ』

曾先生。『確かにその通りです』 孔先生が立ち去られた後、ある門弟が曾子に『どういう意味でしょうか』

と問うた。曾先生は言われた。『大師(孔子)の道は、ただ忠恕の真心を尽くすというばかりのことなのだよ』

(孔子は存命中に多種多様な活動を為していたため、『一を以って之を貫くばかり』という孔子の言葉を

横で聞いていた門弟にはその意味が判然としなかった。何をやるかという以前に、内面からの心がけの所に

一を以って貫く忠恕がある。これこそは仁徳にまつわる技巧的智識の常日ごろからのわきまえに基づいている)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・里仁第四・一五)

仮に一定の上達が成し得たからといって、そこで停滞しきってあぐらをかいてしまうようならば、

それにより、技巧的知識のわきまえももはや必要でなくなったがための、淫蕩に耽ることはできても、

それと引き換えに今以上の向上というものが全く期待できなくもなるのである。そしてその時、

その人間はもはや仁徳の修練にかけて一心不乱であることを放棄してしまってもいる。何らの分別も

必要としない悪行こそは一心不乱な没頭によって淫することができる一方、仁徳にかなった善行のほうは、

一心不乱であることを放棄することで初めて多少の淫蕩に耽ることができる。しからば、人間というもの、

淫蕩さと無縁なところでこそ善行を推し進められる一方、淫蕩にかられた所で善の推進を滞らせたり、

悪行にふけってしまったりするわけだから、淫蕩に駆られるか否かを一つの善悪の分別のバロメーター

にしていくこともまたできるのである。何も、淫蕩に駆られることがあるという人間の性分そのものが

いけないものなのではない。それはちょうど、神経系に具わっている痛覚などと同じものなのである。

「子曰く、参よ吾が道は一を以て之れを貫けり。曾子曰く、唯。

子出ずる。門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子曰く、夫子の道は、忠恕のみ」

「孔先生が言われた。『参(曾子)よ、わが道はただ一つのことを貫くというばかりのことだよ』

曾先生。『確かにその通りです』 孔先生が立ち去られた後、ある門弟が曾子に『どういう意味でしょうか』

と問うた。曾先生は言われた。『大師(孔子)の道は、ただ忠恕の真心を尽くすというばかりのことなのだよ』

(孔子は存命中に多種多様な活動を為していたため、『一を以って之を貫くばかり』という孔子の言葉を

横で聞いていた門弟にはその意味が判然としなかった。何をやるかという以前に、内面からの心がけの所に

一を以って貫く忠恕がある。これこそは仁徳にまつわる技巧的智識の常日ごろからのわきまえに基づいている)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・里仁第四・一五)

自分が煩悩愚縛の凡夫であることをありのままに開き直るのと、

そうであることを正当化して権威化しようとするのとでは、小さいようで大きな開きがある。

前者は浄土教信者などの心境である一方、後者はキリスト信者やエホバ信者の心境であり、

両者の心境に根本的な開きがあるからこそ、信仰の対象となるものも決定的に相違するのである。

心境も違えば、帰依の対象も違うから、それぞれの人間の外面的なあり方も全く変わってくる。

念仏信者にはどこにも気負ったようなところはなく、そんなに自分自身を威厳的に見せよう

だなんていう傾向も見られない一方で、キリスト教の信者たるや、いかにも「修辞の塊」のような

見てくれで、自らを威厳的、美的に飾り立てることにかけては、どこにも隙がないように見える。

「論語」における礼節に適った孔子の立ち居振る舞いや、「礼記」に記されている様々な礼法を鑑みるに、

正統な礼法に根ざした修辞というものもありはするものの、そこに数多の辞譲が織り交ぜられていることが分かる。

周公の大廟での祭祀に出席した際、孔子はことあるごとに人に質問ばかりしていた。そのせいで無知扱い

されそうにもなったが、孔子も「大廟ではこうするのが礼儀なのだ」と弁解している。(八佾第三・一五)

これなど、かえって自分を愚かしく見せる謙譲の礼であり、かえってキリスト教徒などにとってこそは

受け入れがたい修辞ともなっているわけだけども、むしろ、本物の礼制に根ざした普遍的な威厳を

帯びるためにこそ、このような偉ぶりとも対極にあるような修辞が必要ともなってくるのである。

そうであることを正当化して権威化しようとするのとでは、小さいようで大きな開きがある。

前者は浄土教信者などの心境である一方、後者はキリスト信者やエホバ信者の心境であり、

両者の心境に根本的な開きがあるからこそ、信仰の対象となるものも決定的に相違するのである。

心境も違えば、帰依の対象も違うから、それぞれの人間の外面的なあり方も全く変わってくる。

念仏信者にはどこにも気負ったようなところはなく、そんなに自分自身を威厳的に見せよう

だなんていう傾向も見られない一方で、キリスト教の信者たるや、いかにも「修辞の塊」のような

見てくれで、自らを威厳的、美的に飾り立てることにかけては、どこにも隙がないように見える。

「論語」における礼節に適った孔子の立ち居振る舞いや、「礼記」に記されている様々な礼法を鑑みるに、

正統な礼法に根ざした修辞というものもありはするものの、そこに数多の辞譲が織り交ぜられていることが分かる。

周公の大廟での祭祀に出席した際、孔子はことあるごとに人に質問ばかりしていた。そのせいで無知扱い

されそうにもなったが、孔子も「大廟ではこうするのが礼儀なのだ」と弁解している。(八佾第三・一五)

これなど、かえって自分を愚かしく見せる謙譲の礼であり、かえってキリスト教徒などにとってこそは

受け入れがたい修辞ともなっているわけだけども、むしろ、本物の礼制に根ざした普遍的な威厳を

帯びるためにこそ、このような偉ぶりとも対極にあるような修辞が必要ともなってくるのである。

下賤をありのままに開き直ることではなく、下賤からの自分たちの美化を試みたところでこそ、

正統な礼節にすら見られることのない、ただただ美々しく大袈裟な修辞というものが生じた。今では、

どこの世界に行っても、欧米的な美化一辺倒の修辞こそが「修辞の標準」であるかのようにすら考えられて、

東洋の礼法に基づく修辞などは自己の卑下に過ぎるものとして異端扱いされるようにすらなってしまっている。

聖書圏で構築されて来たレベルの、ただただ自分を美々しく見せるばかりの修辞こそは、それを修める者に

無根拠なプライドを植え付けてしまってもいるわけだから、それもやはり、控えられて然るべきものとなる。

下賤を開き直る以上は念仏信者ほどにも完全であり、修辞を志す以上は正統な礼法に即して辞譲すらをも学ばせる

ようにする。それにより、人々が無根拠なプライドからなる思い上がりを募らせることをも控えさせるのである。

「枯楊稊を生じ、老夫其の女妻を得。利ろしからざる无し。老夫に女妻は、過ぎて以て相い与するなり。〜枯楊華を生じ、

老婦士夫を得。咎も无く誉れも无し。枯楊華を生ずるは、何ぞ久しかる可けんや。老婦に士夫も、亦た醜づ可きなり」

「枯れかかった楊柳から芽が生ずるようにして、老いた男が若い妻を娶る。これは特に問題ない。老いた男が若い妻を

娶った所で、多少異常ではあるにしたって調和は保たれるものだから。枯れかかった楊柳が花を生ずるようにして、

老いた女が若い男を得る。絶対にいけないということはないが、何の名誉にもならない。枯れかかった楊柳に花が

咲いたところで、どうしてそう持つことがあろう。老いた女に若い男は、かえって恥ずべきことですらある。

(聖書信者のように女々しく依存的な態度でいて、しかも自分が枯れ木のように老いさらばえていることを

標榜する。そこに愛の手を差し伸べたりするのは、差し伸べる側にとっても不名誉となり、恥となる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大過・九二、九五、象伝より)

正統な礼節にすら見られることのない、ただただ美々しく大袈裟な修辞というものが生じた。今では、

どこの世界に行っても、欧米的な美化一辺倒の修辞こそが「修辞の標準」であるかのようにすら考えられて、

東洋の礼法に基づく修辞などは自己の卑下に過ぎるものとして異端扱いされるようにすらなってしまっている。

聖書圏で構築されて来たレベルの、ただただ自分を美々しく見せるばかりの修辞こそは、それを修める者に

無根拠なプライドを植え付けてしまってもいるわけだから、それもやはり、控えられて然るべきものとなる。

下賤を開き直る以上は念仏信者ほどにも完全であり、修辞を志す以上は正統な礼法に即して辞譲すらをも学ばせる

ようにする。それにより、人々が無根拠なプライドからなる思い上がりを募らせることをも控えさせるのである。

「枯楊稊を生じ、老夫其の女妻を得。利ろしからざる无し。老夫に女妻は、過ぎて以て相い与するなり。〜枯楊華を生じ、

老婦士夫を得。咎も无く誉れも无し。枯楊華を生ずるは、何ぞ久しかる可けんや。老婦に士夫も、亦た醜づ可きなり」

「枯れかかった楊柳から芽が生ずるようにして、老いた男が若い妻を娶る。これは特に問題ない。老いた男が若い妻を

娶った所で、多少異常ではあるにしたって調和は保たれるものだから。枯れかかった楊柳が花を生ずるようにして、

老いた女が若い男を得る。絶対にいけないということはないが、何の名誉にもならない。枯れかかった楊柳に花が

咲いたところで、どうしてそう持つことがあろう。老いた女に若い男は、かえって恥ずべきことですらある。

(聖書信者のように女々しく依存的な態度でいて、しかも自分が枯れ木のように老いさらばえていることを

標榜する。そこに愛の手を差し伸べたりするのは、差し伸べる側にとっても不名誉となり、恥となる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大過・九二、九五、象伝より)

言葉や知識といった情報への対峙の仕方としては、

儒家のようにどこまでも学びて倦まざる心持ちでいるか、道家のように

情報全般の価値を否定しての「絶学無憂(老子)」の境地でいるかが適当だ。

あるいは、色声香味触法といった具体情報の価値全般の否定を体系的な

修行によって企てて行く、仏門のような姿勢でいるのでも構わない。

ある一定限度のドグマ情報に執着して、そこから抜け出すこともできなくなるという状態が、

人間にとって特に問題的となる状況で、それこそこれが世界中の社会問題の元凶ともなっている。

儒学にも四書五経を始めとする根幹的な学説があるし、仏門にも万巻の大蔵経に記録された教義学説がある。

絶学無憂を謳う道家ですら、老荘列のような最低限の意見書を後世にまで伝え遺している。(相当に素朴な著述ではあるが)

ただ、そのような教義学説があるからといって、儒仏道家が自分たちの教学ばかりで享受者をがんじがらめに

したりすることはなく、享受者がどこまでも融通無碍であり続けられるような体裁をも整えている。

(朝鮮儒教や日蓮カルトなどの異端派に、その条件を満たしていないものもいくらかはあるが)

この世界この宇宙を司る物理法則が全く線形的なものであるのなら、ある一定の情報によって全ての現象すらもが

理解しきれるようになるから、そのような情報を確保することにも意義が具わると言える。しかし実際のところ、

この世界この宇宙を司る物理法則からして非線形的なものであり、一定の情報だけで全ての現象を理解し尽くせる

などということもないから、一定の情報ばかりにこだわることがかえって不健全な事態をも招くようになっている。

儒家のようにどこまでも学びて倦まざる心持ちでいるか、道家のように

情報全般の価値を否定しての「絶学無憂(老子)」の境地でいるかが適当だ。

あるいは、色声香味触法といった具体情報の価値全般の否定を体系的な

修行によって企てて行く、仏門のような姿勢でいるのでも構わない。

ある一定限度のドグマ情報に執着して、そこから抜け出すこともできなくなるという状態が、

人間にとって特に問題的となる状況で、それこそこれが世界中の社会問題の元凶ともなっている。

儒学にも四書五経を始めとする根幹的な学説があるし、仏門にも万巻の大蔵経に記録された教義学説がある。

絶学無憂を謳う道家ですら、老荘列のような最低限の意見書を後世にまで伝え遺している。(相当に素朴な著述ではあるが)

ただ、そのような教義学説があるからといって、儒仏道家が自分たちの教学ばかりで享受者をがんじがらめに

したりすることはなく、享受者がどこまでも融通無碍であり続けられるような体裁をも整えている。

(朝鮮儒教や日蓮カルトなどの異端派に、その条件を満たしていないものもいくらかはあるが)

この世界この宇宙を司る物理法則が全く線形的なものであるのなら、ある一定の情報によって全ての現象すらもが

理解しきれるようになるから、そのような情報を確保することにも意義が具わると言える。しかし実際のところ、

この世界この宇宙を司る物理法則からして非線形的なものであり、一定の情報だけで全ての現象を理解し尽くせる

などということもないから、一定の情報ばかりにこだわることがかえって不健全な事態をも招くようになっている。

一定情報に固執しない姿勢こそが健全となるこの世界この宇宙こそは、人間ほどにも高度な生命を現出させた。

しからば、人間ほどにも高度に文化的な生物があるべき姿としては、一定のドグマ情報などに固執しない

あり方こそが自明に適切なものであるといえ、人間ほどにも高度に文化的な存在でありながら、ドグマ情報

ばかりに固執することが健全となるような理コトワリは、原理面からいってどこにもないと断定することができるのである。

限られた記憶容量の中でだけ構築されるコンピュータープログラム上のキャラクターなり世界なりは、

それこそ一定のプログラミング情報によってのみ司られているわけだから、一定の情報に固執するようなあり方で

司られているものだといえる。一方で、そのレベルで構築されている仮想空間上のキャラクターなどに「命」はなく、

どこまでもハリボテの模型止まりでしかあり得ない。もしもそれと同じように、この世界やこの宇宙もまた一定の限られた

情報によって司られていたりしたなら、人間のような生物もまた被造され得たところで、命や自我を持ちはしなかったはずである。

命が、死文に固執することを許さない。大昔から伝承されている古言なども、それが温故知新を促す活きた

言葉であるというのならいいが、そこで完結しきって何らの応用性も見られない死文となってしまっているというのなら、

それを理由としてそのような言葉は、もう考古学資料として以上の価値などを付与してやるべきではない。それが数百年〜

数千年にもわたって固執されてきたにも関わらず、何らの善果も得られなかった言葉だというのなら、なおさらのことだといえる。

「苟くも礼義忠信誠愨の心無くして以て之れに蒞めば、固く之れに結ぶと雖も、民其れ解けざらんや」

「礼儀忠信誠実の心なくして臨むというのなら、どんなに固く(束縛の縄などを)結んだとしても、いつかは解けて民たちも離反する」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)

しからば、人間ほどにも高度に文化的な生物があるべき姿としては、一定のドグマ情報などに固執しない

あり方こそが自明に適切なものであるといえ、人間ほどにも高度に文化的な存在でありながら、ドグマ情報

ばかりに固執することが健全となるような理コトワリは、原理面からいってどこにもないと断定することができるのである。

限られた記憶容量の中でだけ構築されるコンピュータープログラム上のキャラクターなり世界なりは、

それこそ一定のプログラミング情報によってのみ司られているわけだから、一定の情報に固執するようなあり方で

司られているものだといえる。一方で、そのレベルで構築されている仮想空間上のキャラクターなどに「命」はなく、

どこまでもハリボテの模型止まりでしかあり得ない。もしもそれと同じように、この世界やこの宇宙もまた一定の限られた

情報によって司られていたりしたなら、人間のような生物もまた被造され得たところで、命や自我を持ちはしなかったはずである。

命が、死文に固執することを許さない。大昔から伝承されている古言なども、それが温故知新を促す活きた

言葉であるというのならいいが、そこで完結しきって何らの応用性も見られない死文となってしまっているというのなら、

それを理由としてそのような言葉は、もう考古学資料として以上の価値などを付与してやるべきではない。それが数百年〜

数千年にもわたって固執されてきたにも関わらず、何らの善果も得られなかった言葉だというのなら、なおさらのことだといえる。

「苟くも礼義忠信誠愨の心無くして以て之れに蒞めば、固く之れに結ぶと雖も、民其れ解けざらんや」

「礼儀忠信誠実の心なくして臨むというのなら、どんなに固く(束縛の縄などを)結んだとしても、いつかは解けて民たちも離反する」

(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)

妊娠出産が女の身体そのものにとって有益だなんてことは少しもありゃしない。

「腹を痛める」という出産の歪曲表現通り、母体にとってはただだ損壊一辺倒であるばかりのもの。

ただ、それと引き換えに新たな命を宿し、家の跡取りともなる子を授かったりすることのほうが

めでたいのであって、差し引きでプラスマイナスゼロやそれ以上であることこそが名誉ともなるのだ。

母が腹を痛めて産んだ子であるにもかかわらず、その子が存在として有害無益であったりするのなら、それこそ

プラスマイナスゼロ以下の事態となるわけで、母たる女にとっては自らの出産が不名誉だったことにすらなる。

会津藩家老の子孫である田中清玄が、若き日に武装共産党の一員として乱暴を企てていたことに実母が

失望を抱き、自らの自殺によって我が子に反省を促したことなども、そのような名誉意識に基づいて

いたのであり、人の親たる女、母としての名誉というものもまた実在している確たる証拠ともなっている。

我が子が、産まないよりも産んでよかったと思えるほどにも偉大な人物となる所に、母としての名誉がある。そうで

なくたって、母には母性愛というものがあるから、出来損ないの我が子すらをも慈しむということはあるのだけれども、

そこに母としての名誉までもが具わっているわけではなく、ただただ情愛に溺れているというばかりのことであるのみ。

出来損ないの子供を母が慈しみたがる心持ちこそは、「腹を痛める」という自らの妊娠出産の不名誉と、

出来損ないな我が子の成長という不名誉の掛け合わせによって増長している。妊娠出産も不名誉であればこそ愛の源となり、

我が子の出来の悪さも不名誉であればこそ愛の源となる。社会的にいえば、母たる女がそのような濁愛の掛け合わせに

溺れきることは決して好ましいことではなく、妊娠出産の不名誉を出来の良い子の成長という名誉によって埋め合わせる

ことで、母たる女でありながら濁愛に溺れたりしないぐらいに毅然としていたほうがよい。それでこそ、田中清玄の

実母などほどにも毅然とした母であるが故に、君子士人の妻や母たるにも相応しいだけの資格が備わるのだといえる。

「腹を痛める」という出産の歪曲表現通り、母体にとってはただだ損壊一辺倒であるばかりのもの。

ただ、それと引き換えに新たな命を宿し、家の跡取りともなる子を授かったりすることのほうが

めでたいのであって、差し引きでプラスマイナスゼロやそれ以上であることこそが名誉ともなるのだ。

母が腹を痛めて産んだ子であるにもかかわらず、その子が存在として有害無益であったりするのなら、それこそ

プラスマイナスゼロ以下の事態となるわけで、母たる女にとっては自らの出産が不名誉だったことにすらなる。

会津藩家老の子孫である田中清玄が、若き日に武装共産党の一員として乱暴を企てていたことに実母が

失望を抱き、自らの自殺によって我が子に反省を促したことなども、そのような名誉意識に基づいて

いたのであり、人の親たる女、母としての名誉というものもまた実在している確たる証拠ともなっている。

我が子が、産まないよりも産んでよかったと思えるほどにも偉大な人物となる所に、母としての名誉がある。そうで

なくたって、母には母性愛というものがあるから、出来損ないの我が子すらをも慈しむということはあるのだけれども、

そこに母としての名誉までもが具わっているわけではなく、ただただ情愛に溺れているというばかりのことであるのみ。

出来損ないの子供を母が慈しみたがる心持ちこそは、「腹を痛める」という自らの妊娠出産の不名誉と、

出来損ないな我が子の成長という不名誉の掛け合わせによって増長している。妊娠出産も不名誉であればこそ愛の源となり、

我が子の出来の悪さも不名誉であればこそ愛の源となる。社会的にいえば、母たる女がそのような濁愛の掛け合わせに

溺れきることは決して好ましいことではなく、妊娠出産の不名誉を出来の良い子の成長という名誉によって埋め合わせる

ことで、母たる女でありながら濁愛に溺れたりしないぐらいに毅然としていたほうがよい。それでこそ、田中清玄の

実母などほどにも毅然とした母であるが故に、君子士人の妻や母たるにも相応しいだけの資格が備わるのだといえる。

子供にとっては、父が偉大であるかどうかよりも、母に名誉意識があるかどうかのほうが、自分自身が大成する

上での重大な材料となる。母が出来損ないの我が子への慈愛に溺れたりもせず、まず我が子が「産んでよかった」

と思えるだけの人物たり得ることのほうを重んずるようであれば、それに即して子供も着実に大成していく一方、

父があまりにも偉大過ぎたりしたなら、かえってコンプレックスを抱いて成長を滞らせたりしてしまうものだから。

母にそれなりの名誉意識があって、その意識に即して子供が成長したなら、その子供は確実に大成する。一方、

我が子への濁愛まみれの母の下で育った子供などは、それに即する以上は、ダメな子供になることが避けられない。

名誉ある母親として我が子を大成させたいのなら、妊娠出産そのものはむしろ不名誉なことだったと認識しておく

べきであり、そうともせず、妊娠出産そのものを「聖なること」などとして正当化してしまい、その心持ちに

即して我が子を育て上げたりしたなら、その影響下にあった分だけ、子供もろくでもない育ち方をすることになる。

(もちろん子ども自身の自助努力に基づく不遇の克服のような例外もあり得る)

良家の跡取りを産んだりしたなら、それだけでめでたいこととされたりすることもまたあるけれども、

別に妊娠一般、出産一般が女にとって必ずしも名誉になったりするわけでは決してない。ろくでもない男との

間に子を作ることが名誉にならなかったりするだけでなく、本人自身が我が子への濁愛に溺れてろくでもない子供を

育て上げ、自業自得の不名誉を招くようなことすらある。それこそ、自刃ものの不名誉だったりもするのである。

「晋如たり、愁如たり、貞しければ吉なり。玆の介いなる福いを、

其の王母に受く。玆の介いなる福を受けるは、中正を以ってなり」

「中正を以って進もうとしても、憂いを感じさせられるほどにうまくいかない。それでも正しきを貫けば吉祥であり、

大いなる慶福を自らの祖母や母から受けるようになる。(中正な行いは母系にまで着実な福を賜うのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・晋・六二‐象伝)

上での重大な材料となる。母が出来損ないの我が子への慈愛に溺れたりもせず、まず我が子が「産んでよかった」

と思えるだけの人物たり得ることのほうを重んずるようであれば、それに即して子供も着実に大成していく一方、

父があまりにも偉大過ぎたりしたなら、かえってコンプレックスを抱いて成長を滞らせたりしてしまうものだから。

母にそれなりの名誉意識があって、その意識に即して子供が成長したなら、その子供は確実に大成する。一方、

我が子への濁愛まみれの母の下で育った子供などは、それに即する以上は、ダメな子供になることが避けられない。

名誉ある母親として我が子を大成させたいのなら、妊娠出産そのものはむしろ不名誉なことだったと認識しておく

べきであり、そうともせず、妊娠出産そのものを「聖なること」などとして正当化してしまい、その心持ちに

即して我が子を育て上げたりしたなら、その影響下にあった分だけ、子供もろくでもない育ち方をすることになる。

(もちろん子ども自身の自助努力に基づく不遇の克服のような例外もあり得る)

良家の跡取りを産んだりしたなら、それだけでめでたいこととされたりすることもまたあるけれども、

別に妊娠一般、出産一般が女にとって必ずしも名誉になったりするわけでは決してない。ろくでもない男との

間に子を作ることが名誉にならなかったりするだけでなく、本人自身が我が子への濁愛に溺れてろくでもない子供を

育て上げ、自業自得の不名誉を招くようなことすらある。それこそ、自刃ものの不名誉だったりもするのである。

「晋如たり、愁如たり、貞しければ吉なり。玆の介いなる福いを、

其の王母に受く。玆の介いなる福を受けるは、中正を以ってなり」

「中正を以って進もうとしても、憂いを感じさせられるほどにうまくいかない。それでも正しきを貫けば吉祥であり、

大いなる慶福を自らの祖母や母から受けるようになる。(中正な行いは母系にまで着実な福を賜うのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・晋・六二‐象伝)

この世界この宇宙が根本法則から「何でも出来るわけではない」ようにできていて、

この世界この宇宙が根本法則から「何でも出来るわけではない」ようにできていて、 その自由度の限定性があればこそ、人間ほどにも高度な生命体が成立してもいる。(>>48>>65なども参照)

本当に何でもできるというのなら、摩擦現象すら消滅させられもするだろうが、

人体や社会規模の物理構造も摩擦によってこそ成り立っている部分が多いから、

それでは人間や社会といった構造からして崩落して灰燼に帰してしまうことにもなる。

摩擦や空気抵抗を消滅させられてこそ永久機関が成立し、永遠の命などを得る原理的な手立てと

なることも期待できるわけだが、それでは摩擦をも介することでこそ成り立っている人間や社会が

成り立たなくもなってしまう。かくなる二律背反のジレンマを克服できる術こそは、どこにもありはしない。

相反性だとか因果応報の理コトワリだとか、万能性によってですら原理的にどうしようもない部分はさっさと諦観して、

一定限度の自由の範囲内での最善を尽くしたなら、それが本当に出来る限りのことをやったことにもなる。

日本の伝統文化など、上記の摩擦現象を巧みに利用したものが非常に多いという点で特筆に価する。

和服や注連縄や日本刀の拵など、縄紐を巧みに編み結ぶことで仕立てる物品というものが数多く、

その編み結び方にも巧みな工夫が凝らされていて、その技能を身に付けるためには一定の熟練を

必要とする場合もある。実際、それらの技巧を数学上の結び目理論などに置き換えてみると、

それはそれは複雑怪奇な位相幾何学と化すわけで、それほどにも理論的に難解となってしまう技巧を

直観で練り抜いてきたからこそ、日本人も世界で他に類を見ない程もの器用さを見につけたのでもある。

何でも出来ることではなく、一定限度の自由度の理コトワリの範囲内で最善を尽くす所にこそ、

人が感じられる最高級の面白みもまたある。単純に、結び目理論並みの高度な位相幾何学構造を練り込むことが

折り紙や綾取りのような遊戯でも行われるし、それぐらいに高度な思索からの練り込みこそが色々な「見事」さを

創出しもする。ただ新規なもの、奇抜なものを創作するだけなら見事だとも限らないが、高度な思索からの

練り込みに即するなら、そんなに新規でもないような工芸細工などの中にすら見事さを組み込むことが出来る。

そういった見事さを味わうことが人間にとっての最高級の楽しみともなるわけで、そうでない、ただただ

奇を衒うばかりの創作などには飽きてしまったような人間ですら、それを楽しむことができたりするのである。

その、人間にとっての最高級の楽しみを知らないから、万年欲求不満状態でいて、とにかく何でもやることで

快楽を得ようとするようにもなる。これは精神的未開というよりは、知能的未開に基づく悪循環であり、

いくら全能を実現する試みにかけての開発が進んでいるのであっても、根本的な部分で知能自体の

最高級の練り込みが足りていないままであり続けていたには違いないのである。そういった人間は

もはや、西洋文明にドップリ浸かりきってしまっている日本人などの内にも多いようではあるが。

「宰我、子貢は善く説辞を為し、冉牛、閔子、顔淵は善く徳行を言う。

孔子は之れを兼ねるも、曰うに、我れ辞命に於いては則ち能わざるなりと」

「(孔子の門弟の内でも)宰我や子貢は言辞能力が極めて優れ、冉牛や閔子や顔淵は徳行の実践が優れていた。

孔子は師匠なだけあって、言辞と徳行いずれにかけても優れていたが、自分では『ものを言うのが苦手だ』とも

言っていた。(巧言令色を卑劣なものと見なすなどの理由で、あえて万能をひけらかすことなどは避けた)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)

人が感じられる最高級の面白みもまたある。単純に、結び目理論並みの高度な位相幾何学構造を練り込むことが

折り紙や綾取りのような遊戯でも行われるし、それぐらいに高度な思索からの練り込みこそが色々な「見事」さを

創出しもする。ただ新規なもの、奇抜なものを創作するだけなら見事だとも限らないが、高度な思索からの

練り込みに即するなら、そんなに新規でもないような工芸細工などの中にすら見事さを組み込むことが出来る。

そういった見事さを味わうことが人間にとっての最高級の楽しみともなるわけで、そうでない、ただただ

奇を衒うばかりの創作などには飽きてしまったような人間ですら、それを楽しむことができたりするのである。

その、人間にとっての最高級の楽しみを知らないから、万年欲求不満状態でいて、とにかく何でもやることで

快楽を得ようとするようにもなる。これは精神的未開というよりは、知能的未開に基づく悪循環であり、

いくら全能を実現する試みにかけての開発が進んでいるのであっても、根本的な部分で知能自体の

最高級の練り込みが足りていないままであり続けていたには違いないのである。そういった人間は

もはや、西洋文明にドップリ浸かりきってしまっている日本人などの内にも多いようではあるが。

「宰我、子貢は善く説辞を為し、冉牛、閔子、顔淵は善く徳行を言う。

孔子は之れを兼ねるも、曰うに、我れ辞命に於いては則ち能わざるなりと」

「(孔子の門弟の内でも)宰我や子貢は言辞能力が極めて優れ、冉牛や閔子や顔淵は徳行の実践が優れていた。

孔子は師匠なだけあって、言辞と徳行いずれにかけても優れていたが、自分では『ものを言うのが苦手だ』とも

言っていた。(巧言令色を卑劣なものと見なすなどの理由で、あえて万能をひけらかすことなどは避けた)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)

たとえば、日本史の時代時代を代表する人物といえば、

たとえば、日本史の時代時代を代表する人物といえば、 聖徳太子だとか藤原道長だとか源頼朝だとか足利尊氏だとか徳川家康だとかいった風に、

日本国の最高位たる天皇本人であるようなことがほとんどない。みな天皇の臣下であり、

また親戚だったりもするものの、ほとんどあえて天子の座からは距離を置こうとしてもいる。

それは、天子の座にある者が俗世で実力を行使することの汚らわしさを忌んでいるからで、

それが汚らわしいものとなってしまうのは、天皇こそがまさに「天人」そのものでもあるからだ。

天人そのものであるが故に、天皇こそは太陽そのものであるとすらいえる。

太陽そのもののように光り輝く存在であり、臣下はその光を受けて受動的に輝くもの。

俗世で活躍するに相応しいのはむしろ臣下のほうであり、自分自身が「光源」ではないが故に、

濁世のしがらみに苛まれることをさして問題にしたりする必要もなくて済む。

これこそは、身の程のわきまえによって、かえって最大級の実力を発揮できる実例であり、

そうともせず、誰も彼もが天人のように光源そのものでいて、しかも実力すら持とうなどとしたなら、

そのせいでの陰陽不全が深刻化し、誰しもが能力を発揮できないようなことにすらなってしまう。

このあたりの繊細な陰陽法則のわきまえは、秦帝国によって古代の中国文化の多くが損失させられた

以降の中国においてすら、疎かにされて来た所がある。だから、皇帝が皇帝として突出した世俗での

業績を挙げたり、重臣や将軍が帝位を簒奪することによる帝国の崩壊などの問題をも来たしてきた。

日本の神道文化に基づく体制構造は、秦帝国による文化破壊以前の中国の古代文化をも受け継いでいる

ものであり、日本が中国と比べれば小国であることからも、その価値を十分に発揮させることができた。

元々が「点と線」の統治止まりだった夏殷周時代の中国の文化であったものだから、国土全面規模での強権

支配を企てる大諸侯がのさばり始めた春秋戦国時代に、中国では伝統文化が衰亡せざるを得なかったわけだが、

細く長くて亡国級の争いも起こりにくい日本だと、国土全体を古代の秀逸文化によって覆い尽くすことができた。

いまたとえば、日本の伝統文化が古代の中国文化をも継承していることを標榜しつつ、それを中国大陸

などに移植することを考えてみたとしても、濁りきった新造文化に慣れきってしまっている今の中国人らの

好評を得られるとも限らない。特に魚食文化などは、内陸国である中国にそのまま適用するわけにも

いかないようなものだから、日本の風土に適用させた部分を中版用に改定し直すなどの必要が出てくる。

そも「覆水盆に返らず」であって、いくら昔の文化が秀逸であっても、色々と世相の転変してしまっている

現代にそのまま適用するわけにはいかないということがいくらでもある。それも重々踏まえた上で、

復古する価値のあるものは復古して、その手法にも現代に適った工夫を凝らすようにすればいい。

それこそ、道理に反する完全誤謬の集成であることが確証された、新旧約聖書の教義を完全な

反面教師としての参考にしていくことすら、時宜に適った工夫となるに違いないのである。

「剛健篤実にして輝光あり、日び其の徳を新たにす」

「剛健篤実で、日々徳を新たにして行くが故に、まるで自分自身が光り輝いているようである。

(『自らが光り輝いている』という表現は、自力作善の徳行が豊かである相手にこそ用いるべきもの。

日本史上でそれなりに功績を挙げたような人間ですら徳輝で天子には及ばないとしているのだから、

全くの他力本願である人間が自らを光輝に満ちているなどと考えるのは、もっての外だといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大畜・彖伝より)

支配を企てる大諸侯がのさばり始めた春秋戦国時代に、中国では伝統文化が衰亡せざるを得なかったわけだが、

細く長くて亡国級の争いも起こりにくい日本だと、国土全体を古代の秀逸文化によって覆い尽くすことができた。

いまたとえば、日本の伝統文化が古代の中国文化をも継承していることを標榜しつつ、それを中国大陸

などに移植することを考えてみたとしても、濁りきった新造文化に慣れきってしまっている今の中国人らの

好評を得られるとも限らない。特に魚食文化などは、内陸国である中国にそのまま適用するわけにも

いかないようなものだから、日本の風土に適用させた部分を中版用に改定し直すなどの必要が出てくる。

そも「覆水盆に返らず」であって、いくら昔の文化が秀逸であっても、色々と世相の転変してしまっている

現代にそのまま適用するわけにはいかないということがいくらでもある。それも重々踏まえた上で、

復古する価値のあるものは復古して、その手法にも現代に適った工夫を凝らすようにすればいい。

それこそ、道理に反する完全誤謬の集成であることが確証された、新旧約聖書の教義を完全な

反面教師としての参考にしていくことすら、時宜に適った工夫となるに違いないのである。

「剛健篤実にして輝光あり、日び其の徳を新たにす」

「剛健篤実で、日々徳を新たにして行くが故に、まるで自分自身が光り輝いているようである。

(『自らが光り輝いている』という表現は、自力作善の徳行が豊かである相手にこそ用いるべきもの。

日本史上でそれなりに功績を挙げたような人間ですら徳輝で天子には及ばないとしているのだから、

全くの他力本願である人間が自らを光輝に満ちているなどと考えるのは、もっての外だといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大畜・彖伝より)

自分個人としては、内面からの善意修身によって善行や善言をも派生させていくのが基本だが、

社会的存在としての人間にとっての罪の重さは、悪行>悪言>悪意の順番である。

いくら内心で悪いことを考えていたりした所で、行いにそれが反映されていないのなら、

善意を心がけながらも行いは罪悪にまみれている人間などと比べれば、その罪も皆無に等しい。

ただ、本当に最善の善意や善思を心がけているのなら、そこから積極的な悪行などが派生するはずもない。

善意を心がけながらも行いが罪悪にまみれているというのなら、それは自分自身の意思配慮のどこかに

片手落ちな部分が残存しているからで、そのような片手落ちな善意による行いこそは偽善の行いともなる。

内心にいくらかもの悪意が残存しているというのなら、そこから積極的な行いが為された場合、

必ず悪行となる。ただ、必ずしも行いに移されるとも限らないから、悪意が必ずしも悪行になるともいえない。

実践にかけての配慮が足りない場合などがあるから、善意も必ずしも善行に結び付くとは限らないし、

そもそも実践に移さない場合があるから、悪意も必ずしも悪行に結び付くとは限らない。その上で、

世俗上での罪の重さは悪行>悪言>悪意だから、善意の持ち主や悪意の持ち主の罪の重さも

悪行を為す悪意の持ち主>悪行を為す善意の持ち主>悪行を為さない悪意の持ち主>悪行を為さない善意の持ち主

の順位となる。世俗上での罪の重さで言えば、悪行を為す善意の持ち主よりも、悪行を為さない善意の持ち主の

ほうがまだマシであり、これに即して、前者こそは後者以上もの重罪人として相応の処罰をも受けなければならない。

社会的存在としての人間にとっての罪の重さは、悪行>悪言>悪意の順番である。

いくら内心で悪いことを考えていたりした所で、行いにそれが反映されていないのなら、

善意を心がけながらも行いは罪悪にまみれている人間などと比べれば、その罪も皆無に等しい。

ただ、本当に最善の善意や善思を心がけているのなら、そこから積極的な悪行などが派生するはずもない。

善意を心がけながらも行いが罪悪にまみれているというのなら、それは自分自身の意思配慮のどこかに

片手落ちな部分が残存しているからで、そのような片手落ちな善意による行いこそは偽善の行いともなる。

内心にいくらかもの悪意が残存しているというのなら、そこから積極的な行いが為された場合、

必ず悪行となる。ただ、必ずしも行いに移されるとも限らないから、悪意が必ずしも悪行になるともいえない。

実践にかけての配慮が足りない場合などがあるから、善意も必ずしも善行に結び付くとは限らないし、

そもそも実践に移さない場合があるから、悪意も必ずしも悪行に結び付くとは限らない。その上で、

世俗上での罪の重さは悪行>悪言>悪意だから、善意の持ち主や悪意の持ち主の罪の重さも

悪行を為す悪意の持ち主>悪行を為す善意の持ち主>悪行を為さない悪意の持ち主>悪行を為さない善意の持ち主

の順位となる。世俗上での罪の重さで言えば、悪行を為す善意の持ち主よりも、悪行を為さない善意の持ち主の

ほうがまだマシであり、これに即して、前者こそは後者以上もの重罪人として相応の処罰をも受けなければならない。

ただ善意や悪意を持つというのなら、もちろん悪意を持たずに善意を持つことのほうがいいに決まっている。ただ、

いくら純然たる善意を抱いているのであっても、それを行動に移すのならば、そこに必ず最大級の配慮が尽くされて

いなければならない。配慮を欠いているが故に片手落ちである善行を為したりしたならば、たとえば一億円の寄付を

するために十億円の不正利得をせしめたりするようにして、結果としては善行以上の悪行となってしまったりする。

そうなればもはや、内心は悪意の塊だが何もしないでいる匹夫にすら及ばないザマと化してしまうのである。

内面からの断悪修善もするに越したことはないが、同時に、行動の有無や積極消極の選別をも尽くしていくべきである。

「善意と配慮が尽くされているので積極的に行動する」「善意はあっても配慮が足りないので行動は控える」

「悪意の塊なのでできる限りなにもしないでいる」「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は

熟知しているので、その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」これらの行動規範なら全く問題がない一方、

「善意はあっても配慮はないままに積極的に行動する」「善意もなくて善行を為す知恵もないのに積極的に行動する」

というのでは問題大アリであり、そのような行動規範に凝り固まってしまっている人間にはただひたすらの謹慎を促す次第である。

「我れも亦た人心を正し、邪説を息め、詖行を距ぎ、淫辞を放ち、以て三聖者を承がんと欲す」

「私(孟子)もまた人々の内心を正し、間違った教義学説を排し、偏った行いを防ぎ止め、淫らな言論を追放して、

三人の大聖人(禹、周公、孔子)の業を受け継ぎたいと欲しているのだ。(『格物致知誠意正心修身斉家治国平天下』

という順番の通り、やはり内心からの乱れが邪説暴行を蔓延させる原因ともなってしまうのである。悪意悪言悪行の

開き直りを促したイエスの邪説暴行からして、当時のパリサイ人らの偽善志向がもたらしたものなのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句下・九より)

いくら純然たる善意を抱いているのであっても、それを行動に移すのならば、そこに必ず最大級の配慮が尽くされて

いなければならない。配慮を欠いているが故に片手落ちである善行を為したりしたならば、たとえば一億円の寄付を

するために十億円の不正利得をせしめたりするようにして、結果としては善行以上の悪行となってしまったりする。

そうなればもはや、内心は悪意の塊だが何もしないでいる匹夫にすら及ばないザマと化してしまうのである。

内面からの断悪修善もするに越したことはないが、同時に、行動の有無や積極消極の選別をも尽くしていくべきである。

「善意と配慮が尽くされているので積極的に行動する」「善意はあっても配慮が足りないので行動は控える」

「悪意の塊なのでできる限りなにもしないでいる」「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は

熟知しているので、その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」これらの行動規範なら全く問題がない一方、

「善意はあっても配慮はないままに積極的に行動する」「善意もなくて善行を為す知恵もないのに積極的に行動する」

というのでは問題大アリであり、そのような行動規範に凝り固まってしまっている人間にはただひたすらの謹慎を促す次第である。

「我れも亦た人心を正し、邪説を息め、詖行を距ぎ、淫辞を放ち、以て三聖者を承がんと欲す」

「私(孟子)もまた人々の内心を正し、間違った教義学説を排し、偏った行いを防ぎ止め、淫らな言論を追放して、

三人の大聖人(禹、周公、孔子)の業を受け継ぎたいと欲しているのだ。(『格物致知誠意正心修身斉家治国平天下』

という順番の通り、やはり内心からの乱れが邪説暴行を蔓延させる原因ともなってしまうのである。悪意悪言悪行の

開き直りを促したイエスの邪説暴行からして、当時のパリサイ人らの偽善志向がもたらしたものなのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句下・九より)

善も偽善も、善である部分自体に大差はない。

まともな勤労で得た収益の内から一億円を寄付しようが、強盗殺人で得た金の内から一億円を寄付しようが、

一億円の寄付は一億円の寄付であり、それだけを見て善行のように思えたとしても別におかしいことではない。

それでも前者が善となり、後者が悪となるのは、本人たちの総合的な素行がプラスマイナスゼロ以上の

善行となっていたり、プラマイゼロ以下の悪行となっていたりするからだ。

内心の善意悪意如何によって行いの善悪までもが決するのではなく、総合的な素行の如何によってこそ

行いの善悪が決する。>>75の「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は熟知しているので、

その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」という行動規範に即して行われる善行も、決して偽善とはならない。

この場合でも悪を為さずに善を為すから、総合的な素行もまた善行となって、偽善のそしりを免れることができる。

上では「一億円の寄付」という例を挙げたけれども、私人による大金の寄付などが偽善でなくて済むようなことは

ほとんどない。「富めば仁ならず、仁なれば富まず(孟子)」で、寄付をできるほどもの大金をせしめているからには

何か後ろめたい裏があると考えるほうが、世の常のあり方にも即している。だから世界でも突出して堅実志向である

日本人などは、個人での寄付などをあまり自他共に推奨しないし、海外でもチップの慣習をうざったく感じたりする。

着実に偽善でない善を実行できる手段こそは、為政者としての仁徳にかなった善政でこそある。

民間人としての副業なども行わない公人であるならば、自分やその家族は民の納める年貢や税金によって食い扶持を繋ぐ

ことともなるから、善政によって人々を豊かにすれば、それによって自分たちもまた連動的に豊かになれる一方で、苛政に

よって人々を苦しめたなら、それによって世の中全体の荒廃をもたらして、挙句には自分たちごとの破滅を招くことになる。

そのような自明な法則に即していればこそ、善政によって人々を安楽ならしめることこそは、純然たる善行でしかあり得ない。

まともな勤労で得た収益の内から一億円を寄付しようが、強盗殺人で得た金の内から一億円を寄付しようが、

一億円の寄付は一億円の寄付であり、それだけを見て善行のように思えたとしても別におかしいことではない。

それでも前者が善となり、後者が悪となるのは、本人たちの総合的な素行がプラスマイナスゼロ以上の

善行となっていたり、プラマイゼロ以下の悪行となっていたりするからだ。

内心の善意悪意如何によって行いの善悪までもが決するのではなく、総合的な素行の如何によってこそ

行いの善悪が決する。>>75の「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は熟知しているので、

その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」という行動規範に即して行われる善行も、決して偽善とはならない。

この場合でも悪を為さずに善を為すから、総合的な素行もまた善行となって、偽善のそしりを免れることができる。

上では「一億円の寄付」という例を挙げたけれども、私人による大金の寄付などが偽善でなくて済むようなことは

ほとんどない。「富めば仁ならず、仁なれば富まず(孟子)」で、寄付をできるほどもの大金をせしめているからには