サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

聖書 Part8

▼ページ最下部

世に「聖書」として扱われている書物が、単なる学術書や文芸書などと決定的に異なっている点は、

「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。

「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、

一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん

「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに

「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での

参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、

全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。

中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と

した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。

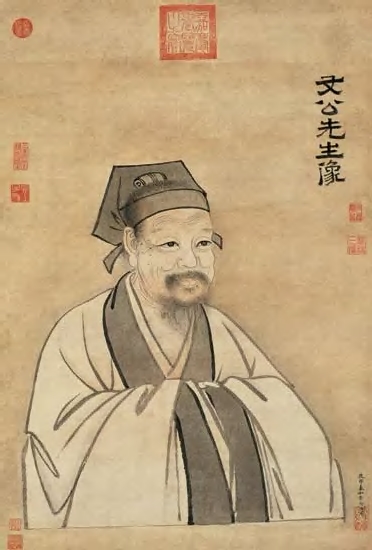

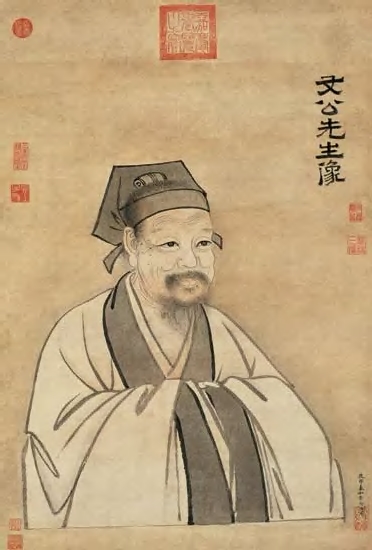

儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや

ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。

キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに

用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を

司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで

何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。

世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく

ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、

世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、

儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい

書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。

「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、

一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん

「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに

「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での

参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、

全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。

中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と

した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。

儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや

ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。

キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに

用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を

司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで

何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。

世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく

ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、

世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、

儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい

書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

※省略されてます すべて表示...

基礎儒学の祖である孔子こそは、「世界でも最も偉大な寡婦(やもめ)の子」

でもあり、母子家庭での自学自習によって編み出したその教義学説の適用によって、

天下国家レベルでの治世が実現された事例も枚挙に暇がない。

漢代中国の人口が最大7000万人強、江戸時代の日本の人口も最大3000万人強であり、

いずれも儒学による治世がよく達成されていた世の中である。もしも近代文明の所産を

儒学の実戦のために専らに活用できたなら、70億人超の現代世界の人々をみな、餓死すら稀な

泰平の世に安んじさせることもできなくはないに違いない。近代文明こそは地球上における

深刻な人口爆発をもたらした原因でもあるのだから、その文明的所産を丸ごと儒学の実践の

ためだけに用いたならば、それで害益をプラスマイナスゼロに帰す贖罪も済むはずで、原理的に

考えてみれば、それで現代世界の争乱にも十分な収拾を付けられることが見込まれるのである。

ただ、近代文明の発展の主導者は西洋人であり、すでに相当に敬虔さを目減りさせているとはいえ、

西洋人は基本、聖書信者である。聖書の教義こそは儒学の学義と決定的に相容れず、キリストや

エホバを信仰しているような人間が少しでもいるうちは、一滴の糞尿でも混ざった浄水がもはや

飲めなくなるようにして、儒学の実践も全く覚束なくなるため、西洋人のせいで文明発展と

聖書信仰が不可分なままにされている現状での、儒学の実践も全くの不能なままにされている。

世界でも最も偉大なやもめの子、孔子が自らの逆境を乗り越えるための自学自習にもよって

打ち立てた権力道徳学たる儒学の復興を、イエス・キリストこそは決して許すことがない。

いま儒学の復興を許さないのみならず、世界侵略の拡大によって日本や中国からすらねんごろな

儒学の実践という選択肢を奪い去ったのも、他でもない、欧米キリスト教圏である。世界中から、

世界で最も偉大なやもめの子の学説の実践を滅ぼし尽くして、決して蘇らせることもできない

ようにさせてしまっているのがイエス・キリストでこそあるのだから、キリストの完全かつ

永久なるこの世からの死滅によってでしか、その罪責を履行することもあたわないのである。

でもあり、母子家庭での自学自習によって編み出したその教義学説の適用によって、

天下国家レベルでの治世が実現された事例も枚挙に暇がない。

漢代中国の人口が最大7000万人強、江戸時代の日本の人口も最大3000万人強であり、

いずれも儒学による治世がよく達成されていた世の中である。もしも近代文明の所産を

儒学の実戦のために専らに活用できたなら、70億人超の現代世界の人々をみな、餓死すら稀な

泰平の世に安んじさせることもできなくはないに違いない。近代文明こそは地球上における

深刻な人口爆発をもたらした原因でもあるのだから、その文明的所産を丸ごと儒学の実践の

ためだけに用いたならば、それで害益をプラスマイナスゼロに帰す贖罪も済むはずで、原理的に

考えてみれば、それで現代世界の争乱にも十分な収拾を付けられることが見込まれるのである。

ただ、近代文明の発展の主導者は西洋人であり、すでに相当に敬虔さを目減りさせているとはいえ、

西洋人は基本、聖書信者である。聖書の教義こそは儒学の学義と決定的に相容れず、キリストや

エホバを信仰しているような人間が少しでもいるうちは、一滴の糞尿でも混ざった浄水がもはや

飲めなくなるようにして、儒学の実践も全く覚束なくなるため、西洋人のせいで文明発展と

聖書信仰が不可分なままにされている現状での、儒学の実践も全くの不能なままにされている。

世界でも最も偉大なやもめの子、孔子が自らの逆境を乗り越えるための自学自習にもよって

打ち立てた権力道徳学たる儒学の復興を、イエス・キリストこそは決して許すことがない。

いま儒学の復興を許さないのみならず、世界侵略の拡大によって日本や中国からすらねんごろな

儒学の実践という選択肢を奪い去ったのも、他でもない、欧米キリスト教圏である。世界中から、

世界で最も偉大なやもめの子の学説の実践を滅ぼし尽くして、決して蘇らせることもできない

ようにさせてしまっているのがイエス・キリストでこそあるのだから、キリストの完全かつ

永久なるこの世からの死滅によってでしか、その罪責を履行することもあたわないのである。

無論、実際の所、神の子を騙る邪教の流布を通じて十字架にかけられ、二度と生き返ることもない

憤死に見舞われただけなのだから、イエスという人間自身の死滅を今さら追求するのも、少し違う。

命題は、イエスが聖書中の記述のような所業によって天国に召されたという、物語構造自体に付与

されている権威を死滅させていく所にこそあり、それが達成されれば自然と、儒学の復興をも妨げる

社会的な邪念の蔓延までもが雲散霧消する。便利のために必要なのは、そういった意味でのキリストの

死滅であり、科学的にイエスの復活を否定するとかいったこととは相当に意味が異なっているといえる。

無論、科学的にも聖書の記述の誤謬性が立証されるに越したことはなく、それに基づき

キリスト神話の権威が死滅していくというのなら、それも一つの手段であるには違いないが、

それ以前に、聖書の記述が純粋な倫理的観点から見て欺瞞の塊であり、決して権威を付与するに

値しない代物であるということを直観的に理解できるようになることのほうがより重要だといえる。

そのためには、純正な倫理学でもある儒学のほうをよく勉強して、聖書信仰の倫理的な不正さを直観的な

段階から見抜けるようになっていかなければならない。西洋人が主導的に拵えてきた近代科学によって

聖書の権威が否定されたからといって、西洋人並みの精神薄弱が必ずしも改善されていくとは限らないのだから、

むしろ儒学によって聖書信仰の不埒さを即座に見抜けるようになることのほうが、重要なことともなるである。

憤死に見舞われただけなのだから、イエスという人間自身の死滅を今さら追求するのも、少し違う。

命題は、イエスが聖書中の記述のような所業によって天国に召されたという、物語構造自体に付与

されている権威を死滅させていく所にこそあり、それが達成されれば自然と、儒学の復興をも妨げる

社会的な邪念の蔓延までもが雲散霧消する。便利のために必要なのは、そういった意味でのキリストの

死滅であり、科学的にイエスの復活を否定するとかいったこととは相当に意味が異なっているといえる。

無論、科学的にも聖書の記述の誤謬性が立証されるに越したことはなく、それに基づき

キリスト神話の権威が死滅していくというのなら、それも一つの手段であるには違いないが、

それ以前に、聖書の記述が純粋な倫理的観点から見て欺瞞の塊であり、決して権威を付与するに

値しない代物であるということを直観的に理解できるようになることのほうがより重要だといえる。

そのためには、純正な倫理学でもある儒学のほうをよく勉強して、聖書信仰の倫理的な不正さを直観的な

段階から見抜けるようになっていかなければならない。西洋人が主導的に拵えてきた近代科学によって

聖書の権威が否定されたからといって、西洋人並みの精神薄弱が必ずしも改善されていくとは限らないのだから、

むしろ儒学によって聖書信仰の不埒さを即座に見抜けるようになることのほうが、重要なことともなるである。

「老いて妻無きを鰥と曰い。老いて夫無きを寡と曰い。老いて子無きを独と曰い。

幼なくして父無きを孤と曰う。此の四者は天下の窮民にして告ぐる無き者なり。文王の政を発し

仁を施すに、必ず斯の四者を先にす。(故に詩に)云く、擥いかな富める人、此の煢独を哀れむと」

「老いて妻がない男を鰥夫といい、老いて夫がいない女を寡婦といい、老いて子がない者を独り者といい、

幼くして親がない子供を孤児という。この四者は、世の中で最も困窮している寄る辺なき人々である。

そのため周の文王は政治を興し仁を施す際に、この四者の救済を真っ先に心がけた。故に詩経

(小雅・正月)にも『素晴らしいかな、かの富める人(文王)は、鰥寡孤独をも哀れみ賜う』とある。

(鰥寡孤独の救済も正規の仁政によって執り行われるべきことであり、私人が妄りにその領分を

侵すべきでないし、カルト教義によって気休めの救済ばかりを施したりするのも以ての外である)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・五より)

幼なくして父無きを孤と曰う。此の四者は天下の窮民にして告ぐる無き者なり。文王の政を発し

仁を施すに、必ず斯の四者を先にす。(故に詩に)云く、擥いかな富める人、此の煢独を哀れむと」

「老いて妻がない男を鰥夫といい、老いて夫がいない女を寡婦といい、老いて子がない者を独り者といい、

幼くして親がない子供を孤児という。この四者は、世の中で最も困窮している寄る辺なき人々である。

そのため周の文王は政治を興し仁を施す際に、この四者の救済を真っ先に心がけた。故に詩経

(小雅・正月)にも『素晴らしいかな、かの富める人(文王)は、鰥寡孤独をも哀れみ賜う』とある。

(鰥寡孤独の救済も正規の仁政によって執り行われるべきことであり、私人が妄りにその領分を

侵すべきでないし、カルト教義によって気休めの救済ばかりを施したりするのも以ての外である)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・五より)

色々な行事を催したりすることにかけての、最適な時節などを精密に見計らうためにこそ、

人はこの世界この宇宙に遍在している不確定要素までをも考慮の内に入れなければならない。

全てを決定性によって支配し、一切の融通を利かせようともしないというのでは、風流を欠く。

それで人間自身を雁字搦めにすることができたとしても、全宇宙の物理法則までをも

包摂しきれたりすることは永遠にないのだから、自然法則と乖離し過ぎたがための

人間社会の側の破綻というものを、いつかは来たさざるを得なくなる。

自然法則にも当然、決定的な部分と不確定的な部分とがあり、日月星辰の法則的な運行などの

決定的な部分にかけては、人間ごときが作為的に作りこむ決定性などよりも遥かに揺るぎがない。

だから不確定性を考慮に入れることは愚か、決定性を精査したり工作したりすることにかけても

自然の法則こそを第一とせねばならず、それでこそ人間自身が策定した決定性までもが最大級の

普遍性を帯びることともなるのである。(日本の神事などはまさにこのあり方を第一としている)

この世界この宇宙に遍在する不確定要素を考慮に入れることもなければ、決定性にかけて

自然法則を人為以上に優先しようと心がけることもない、何もかもを専らな人為による決定性に

よって塗り固めてしまおうとする試みほど愚かなこともなく、これこそは破滅の元凶ともなる。

結局、聖書信仰が信者にけしかけて来たのも、そういった何ものにも優先される人為による、

何もかもの塗り固めでしかなかった。自然現象に不確定的な要素が実際あればこそ、自然は人間に

とっての敵と見なされ、一方的な開発の対象としてのみ扱われた。儒学や神道によっても自然の

開発が振興されることはあるが、それらはあくまで自然の普遍法則に準拠しようとするものである。

人はこの世界この宇宙に遍在している不確定要素までをも考慮の内に入れなければならない。

全てを決定性によって支配し、一切の融通を利かせようともしないというのでは、風流を欠く。

それで人間自身を雁字搦めにすることができたとしても、全宇宙の物理法則までをも

包摂しきれたりすることは永遠にないのだから、自然法則と乖離し過ぎたがための

人間社会の側の破綻というものを、いつかは来たさざるを得なくなる。

自然法則にも当然、決定的な部分と不確定的な部分とがあり、日月星辰の法則的な運行などの

決定的な部分にかけては、人間ごときが作為的に作りこむ決定性などよりも遥かに揺るぎがない。

だから不確定性を考慮に入れることは愚か、決定性を精査したり工作したりすることにかけても

自然の法則こそを第一とせねばならず、それでこそ人間自身が策定した決定性までもが最大級の

普遍性を帯びることともなるのである。(日本の神事などはまさにこのあり方を第一としている)

この世界この宇宙に遍在する不確定要素を考慮に入れることもなければ、決定性にかけて

自然法則を人為以上に優先しようと心がけることもない、何もかもを専らな人為による決定性に

よって塗り固めてしまおうとする試みほど愚かなこともなく、これこそは破滅の元凶ともなる。

結局、聖書信仰が信者にけしかけて来たのも、そういった何ものにも優先される人為による、

何もかもの塗り固めでしかなかった。自然現象に不確定的な要素が実際あればこそ、自然は人間に

とっての敵と見なされ、一方的な開発の対象としてのみ扱われた。儒学や神道によっても自然の

開発が振興されることはあるが、それらはあくまで自然の普遍法則に準拠しようとするものである。

一方、聖書信仰に基づく自然の開発はただ作為的であるだけでなく、自然法則に内在する絶対性まで

をも無視しての、完全な恣意に基づこうとするものであったため、自然を一方的な破壊の対象として、

それから文明構造を更地に積み上げていくといったものばかりだった。だからこそ西洋文明が

無機性にかけていかにも突出していて、それにより「文明の規範」みたいにまで扱われもしたが、

それは本当は、文明開発のあり方としてはヘタクソなものだったのであり、自然の絶対性までをも無視

しての身勝手な人為的開発ばかりに専らであり過ぎたからこそ、早急の崩壊すらもが免れ得ないのである。

物理的に、最も絶対的かつ普遍的なのは自然の絶対法則であり、人間自身が策定する法則などではない。

いくら脳内の概念として自明に絶対的であろうとも、実物の文明構造としてそれがおこされた時には

少なからず脆弱さを帯びる。その脆弱さを抑制するためには、構造物を自然法則の絶対性にこそ近似

させていく必要があるわけで、そこはイデア論が一歩も二歩も道を譲らなければならない部分である。

あまりいい譬えではないが、染色体の損傷によって奇形と化してしまったような生物と同等の、

奇形的な文明構造というものが、人間本位の文明構築によって生じてしまうことになる。

生物自身も染色体が健常であってこそ健全に育つように、文明構造も先天的な自然法則に

即して無理のないように構築していくことでこそ最大級の健全性を帯びる。健全だから

安定的となり、不健全な文明構造と比べれば牽強さ、寿命の長さなどの点でも秀でることになる。

自然の絶対法則を尊重しつつ人為的な開発を進めるのはこれからもありだが、自然法則を無視してまで

人為的な開発をごり押ししようとすることは、いい加減やめねばならない。それこそ、人間自身という

恣意の悪魔が、清浄なる自然界を汚損していく所業だともいえるわけで、そんな醜い人間のあり方などを、

虚構の神の所業に付託して推し進めたりすることも、これからはもってのほか扱いとしていかねばならない。

をも無視しての、完全な恣意に基づこうとするものであったため、自然を一方的な破壊の対象として、

それから文明構造を更地に積み上げていくといったものばかりだった。だからこそ西洋文明が

無機性にかけていかにも突出していて、それにより「文明の規範」みたいにまで扱われもしたが、

それは本当は、文明開発のあり方としてはヘタクソなものだったのであり、自然の絶対性までをも無視

しての身勝手な人為的開発ばかりに専らであり過ぎたからこそ、早急の崩壊すらもが免れ得ないのである。

物理的に、最も絶対的かつ普遍的なのは自然の絶対法則であり、人間自身が策定する法則などではない。

いくら脳内の概念として自明に絶対的であろうとも、実物の文明構造としてそれがおこされた時には

少なからず脆弱さを帯びる。その脆弱さを抑制するためには、構造物を自然法則の絶対性にこそ近似

させていく必要があるわけで、そこはイデア論が一歩も二歩も道を譲らなければならない部分である。

あまりいい譬えではないが、染色体の損傷によって奇形と化してしまったような生物と同等の、

奇形的な文明構造というものが、人間本位の文明構築によって生じてしまうことになる。

生物自身も染色体が健常であってこそ健全に育つように、文明構造も先天的な自然法則に

即して無理のないように構築していくことでこそ最大級の健全性を帯びる。健全だから

安定的となり、不健全な文明構造と比べれば牽強さ、寿命の長さなどの点でも秀でることになる。

自然の絶対法則を尊重しつつ人為的な開発を進めるのはこれからもありだが、自然法則を無視してまで

人為的な開発をごり押ししようとすることは、いい加減やめねばならない。それこそ、人間自身という

恣意の悪魔が、清浄なる自然界を汚損していく所業だともいえるわけで、そんな醜い人間のあり方などを、

虚構の神の所業に付託して推し進めたりすることも、これからはもってのほか扱いとしていかねばならない。

「王者の作らざる、未だ此の時より疏きは有らず。民の虐政に憔悴せる、未だ此の時より甚だしきは有らず」

「天命を得た王者が現れなくなってから、これ程にも久しい時も未だかつてない。人々が暴君の虐政に喘ぐ

ことにかけても、これ程にも甚だしかった時も未だかつてない。(時節論はこのような最悪の時をも

包含せねばならないのだから、そこに勧善懲悪を試みるのでもなければ、無為自然に甘んじるしかない。

そのいずれをも拒んだなら自らが悪逆非道に走ることにもなるわけで、労働を義務化している旧約の記述などに

基づくなら、時宜論に即してこそ悪逆非道すらをも義務的に行わなければならなくなってしまうのだから、しょうもない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫中章句下・一より)

「天命を得た王者が現れなくなってから、これ程にも久しい時も未だかつてない。人々が暴君の虐政に喘ぐ

ことにかけても、これ程にも甚だしかった時も未だかつてない。(時節論はこのような最悪の時をも

包含せねばならないのだから、そこに勧善懲悪を試みるのでもなければ、無為自然に甘んじるしかない。

そのいずれをも拒んだなら自らが悪逆非道に走ることにもなるわけで、労働を義務化している旧約の記述などに

基づくなら、時宜論に即してこそ悪逆非道すらをも義務的に行わなければならなくなってしまうのだから、しょうもない)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫中章句下・一より)

http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13492733...

ここで論じていることにも関連するが、人は、必ずしも物事を決め付けてかからなくても済む

ぐらいの心の余裕があってから、便宜的に物事を断定するようなこともあったりしたほうがよい。

「AでもなければBでもない」「Aでもなければ非Aでもない」といった般若経的な中観の境地に

よく心を落ち着けて後に、便宜的に物事を断定したり、物事に挺身して行ったりしたほうが、

何事も余裕を持ってうまくなせるのだから、できるならそうするに越したことはない。

世の中の誰しもがそれぐらいの余裕を持てたなら、争いごとなども起こった所で控えめなものに

止められるし、そもそも争いごとなどの問題を始めから引き起こさないための最善の配慮が

尽くされることともなるだろう。物事を頭ごなしに決め付けてかかる人間ほど思考が億劫にも

なるもので、一旦決め付けたことを改めたりするのもなかなか困難なこととなってしまうが、

是もなければ非もない中観を大前提として物事を考える人間であれば、物事を断定したり

することもあくまで便宜として軽快に扱うから、思考を永続させ続けたり、一旦こうと断じた

ことを改め直したりすることも全くのお茶の子さいさいなままでい続けていられる。だからこそ

思考を永続させて、間違いは随時改めていく、人間の思考としては最善のあり方となる態度姿勢を

堅持していくことを通じて、世の中の安寧や繁栄にも最大級に貢献していけるようになるのである。

中観をよく育むということ自体、確かに高度なことで、誰しもが必ずしも達成できるものでもない。

ただ、自らが白か黒か、是か非かの両極ばかりに振り切れてしかいられない人間であったとした所で、

そうであることを「愚昧なことだ」とよく恥じ入った上での、最低限の精進などを目指すこともできる。

ここで論じていることにも関連するが、人は、必ずしも物事を決め付けてかからなくても済む

ぐらいの心の余裕があってから、便宜的に物事を断定するようなこともあったりしたほうがよい。

「AでもなければBでもない」「Aでもなければ非Aでもない」といった般若経的な中観の境地に

よく心を落ち着けて後に、便宜的に物事を断定したり、物事に挺身して行ったりしたほうが、

何事も余裕を持ってうまくなせるのだから、できるならそうするに越したことはない。

世の中の誰しもがそれぐらいの余裕を持てたなら、争いごとなども起こった所で控えめなものに

止められるし、そもそも争いごとなどの問題を始めから引き起こさないための最善の配慮が

尽くされることともなるだろう。物事を頭ごなしに決め付けてかかる人間ほど思考が億劫にも

なるもので、一旦決め付けたことを改めたりするのもなかなか困難なこととなってしまうが、

是もなければ非もない中観を大前提として物事を考える人間であれば、物事を断定したり

することもあくまで便宜として軽快に扱うから、思考を永続させ続けたり、一旦こうと断じた

ことを改め直したりすることも全くのお茶の子さいさいなままでい続けていられる。だからこそ

思考を永続させて、間違いは随時改めていく、人間の思考としては最善のあり方となる態度姿勢を

堅持していくことを通じて、世の中の安寧や繁栄にも最大級に貢献していけるようになるのである。

中観をよく育むということ自体、確かに高度なことで、誰しもが必ずしも達成できるものでもない。

ただ、自らが白か黒か、是か非かの両極ばかりに振り切れてしかいられない人間であったとした所で、

そうであることを「愚昧なことだ」とよく恥じ入った上での、最低限の精進などを目指すこともできる。

念仏行などもそのための手段として格好のものだが、念仏行といえども、自らの両極志向を開き直っての

驕り高ぶりなどと共にまで嗜めるものではなく、最低でもそのような身の程を恥じ入るぐらいの恭しさは

必要となる。自らの両極志向を恥じ入る恭しさすらないような人間でも帰依できるような信教は、それこそ

聖書信仰のようなカルト信教に限られるわけで、これこそは「病人に毒を盛る」代物とすらなってしまう。

自力作善による中観の養生が健康の増進なら、他力本願での最低限の中観の堅持は不養生に対する薬の処方、

中観の完全なる喪失を促す他力本願は、不養生に不養生を重ねさせてさらにそこに毒を盛るとでも言った所。

中観の存在意義を、それだけを見て計り知るのはなかなか難しいことだが、中観を欠いての悪逆非道に

一辺倒であり続けて来た連中の惨憺たる所業の数々を見てみればこそ、人が中観を養うことがいかに

重要なことであるのかまでもが明瞭となる。平安時代や江戸時代の日本社会だけを見れば、特にこれと

いった問題もないのほほんとした時代だったという程度の感想しか抱けなくとも、同時期の欧米社会の

引っ切り無しな戦乱状態などと見比べてみたなら、いかに当時の日本が泰平の維持にかけて優秀な実績を

挙げていたのかがよく分かるというもの。これまた当時の日本人には中観の養いが磐石であった一方、

欧米人のほうはカルト信仰にも基づく中観の喪失が著しかったからこそ、生じてしまった差違でもある。

「力を陳べて列に就き、能わざれば止む」

「力を尽くして職務に邁進し、至らないようであれば踏み止まる。

(出処進退自由自在、突進一辺倒などに決して陥らないのが聖賢の習い始めだといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)

驕り高ぶりなどと共にまで嗜めるものではなく、最低でもそのような身の程を恥じ入るぐらいの恭しさは

必要となる。自らの両極志向を恥じ入る恭しさすらないような人間でも帰依できるような信教は、それこそ

聖書信仰のようなカルト信教に限られるわけで、これこそは「病人に毒を盛る」代物とすらなってしまう。

自力作善による中観の養生が健康の増進なら、他力本願での最低限の中観の堅持は不養生に対する薬の処方、

中観の完全なる喪失を促す他力本願は、不養生に不養生を重ねさせてさらにそこに毒を盛るとでも言った所。

中観の存在意義を、それだけを見て計り知るのはなかなか難しいことだが、中観を欠いての悪逆非道に

一辺倒であり続けて来た連中の惨憺たる所業の数々を見てみればこそ、人が中観を養うことがいかに

重要なことであるのかまでもが明瞭となる。平安時代や江戸時代の日本社会だけを見れば、特にこれと

いった問題もないのほほんとした時代だったという程度の感想しか抱けなくとも、同時期の欧米社会の

引っ切り無しな戦乱状態などと見比べてみたなら、いかに当時の日本が泰平の維持にかけて優秀な実績を

挙げていたのかがよく分かるというもの。これまた当時の日本人には中観の養いが磐石であった一方、

欧米人のほうはカルト信仰にも基づく中観の喪失が著しかったからこそ、生じてしまった差違でもある。

「力を陳べて列に就き、能わざれば止む」

「力を尽くして職務に邁進し、至らないようであれば踏み止まる。

(出処進退自由自在、突進一辺倒などに決して陥らないのが聖賢の習い始めだといえる)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)

削除(by投稿者)

削除(by投稿者)

削除(by投稿者)

削除(by投稿者)

おいおい、あらすなよ

もう、かけなくなるのかよ

▲ページ最上部

ログサイズ:700 KB 有効レス数:323 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

思想・哲学掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:聖書 Part8