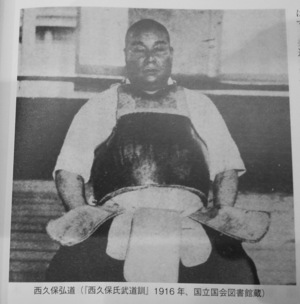

今月号の月間武道掲載。第23代警視総監でもあり、

近代剣道(今の警察剣道に相当)の実質的な創始者である西久保弘道。

この、戦前の人間とは思えないほどでっぷりとした胴回りと、

それに相反するかのような、子供のような細さの前腕。

相撲並みに力当たりばかりに拘泥して、手先の技巧は

まったく疎かにしていたことが見るに明らかな体つき。

実際、こいつは学校剣道の導入者である永井道明(剣道家ではない)とも並んで、

剣の稽古から技術的な要素を確信犯的に排除しながら剣道を広めた張本人である。

剣道といえば体育会系、スポーツ系で、手先の器用さなんか無関係という

風潮を作り出したのもこいつが最初。脳筋で融通の利かない警察官の走り。

剣ってのは、本来はそういうもんではない。全身も使うが手先も使う。

手先の器用さも楽器演奏並みに必要だったから、佐幕派の中上級の

武士の末裔の中にも、音楽家をやっているような人間が数多くいる。

こいつは、佐賀鍋島藩士の末裔だという。

「武士道とは死ぬことと見つけたり」で有名な葉隠も佐賀藩士の著。

薩長と比べれば、政官財に幅を利かせた度合いも低くてさほど

問題視されることがない「薩長土肥」の肥前こと佐賀もまた、

世間知らずで不器用な田舎侍の吹き溜まりだったというわけ。

返信する