還元主義の成功はまだ続いている。

社会科学もまだそれを使えるものとして、ビッグデータなどの新ネタでいましばらく遊べる(予算がつく)と狂喜している。

こぼれ落ちるものが一定量を超えると、ホーリズムの台頭を許すことになりはしまいか?

経営学も経済学も、その問題意識に比して実用性が著しく低いのが弱点なのに(法律学のような存在意義しかないのに、悟りきらずに)、科学へのお追従をやめはしない。

統計学が熱いとか言っちゃって、何がこぼれ落ちているかを注意を払う気づかいもない。

実用性が優る自然科学や工学ならいざ知らず、実用性の低さを「複雑系ですから^^」みたいな・・・

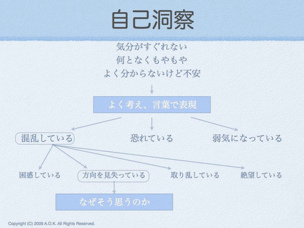

「把握しがたいものについて単純に語れること」・・・正しかろうが間違っていようが、否定しがたい算数データが取れるところに陣地を構えて「単純」に語れること。

これが寄って立つ唯一の実利。

複雑系が聞いてあきれますがね。

問題意識から企てに移行するシーンで、算数メモが飛び散り、時として「気合い」が前面に出たりする。そんなところだ。

つまり、単純が、輪をかけて単純になるカラクリまで内包している始末。

「問題意識高きが故に正しくはない」好例の提供に事欠かない。それが社会科学。

「人間」も怪しい

「個人」も怪しい

「市民」なんてもっと胡散臭い

「自由意思」も、「責任主体」も、「権利」も、「義務」も、

召喚された事情(=人類共通のプラットホーム作り)は理解できるが、

そのような概念をもてあそんでいるうちに、(エネルギー資源量が間に合えば)世界政府の実現が自動的についてきそうだ。

幸いにしてホーリズムは、中身が空っぽだが正しいという、ニヒリズムやシニズムに似ている。

いずれもが到底予算がつかない学問という点で一致。

ディオゲネスも世界政府主義者だったし、中身のないホーリズムやシニズムが補完する個人の完全従属という幸福な事態を、はたしてニヒリズム(ごとき)が拒絶できるのだろうか?

まあ、無理だわな。拒絶すべきかどうかもわからんが。

返信する