孔子の業績は、むしろ死後におけるその教学の受容による

数百年規模の泰平社会の幾度にもわたる実現だといえる。

それは決して管仲や晏嬰にもない業績である一方、朱子学で主要学問対象のうちに

組み込まれた孟子などにはかなりあるもの。孟子も存命中の受け入れは惨憺たるものだった。

では、孔子が存命中にほとんど世に受け入れられなかったのはなぜかって、

当時がまだ春秋時代という「低度の乱世」にあったから。当時すでに相当な腐敗状態に

あったにしても、まだ諸侯たちが淫蕩な振る舞いに耽っていられる余裕があったから。

戦乱が深刻化し始めた戦国時代ともなれば、もはや諸侯も淫蕩より敵国との争乱に

明け暮れることのほうが主題となったが、それでもまだ徳治にまで目を向ける必要はなかった。

理想の徳治を言葉として述べ立てた孟子が、当時の諸侯に受け入れられなかったのもそのせい。

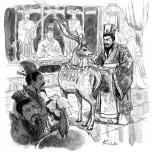

諸侯が秦に征服されて統一帝国となり、乱世のペースのままの暴政を秦帝国が民衆に

敷くような段階になってから、ついに「こんな権力者などいないほうがマシだ」という

大義が完全に立つようになり、陳勝や項羽らの反乱によってあっという間に秦帝国は崩壊し、

楚漢戦争の動乱の後に高祖劉邦によって打ち立てられた漢帝国が、ついに徳治を敷くようになった。

乱世でないとき以上にも、乱世が極まって権力者が総倒れになったときにこそ、徳治も敷かれる。

牧歌的な田舎社会などで、格式ばった徳治などを志す必要も別にないわけで、莫大な権能を持つ

権力犯罪者たちが大いに世の中を傷め尽くした先にこそ、癒しとしての徳治までもが必要になる。

今という時代も、秦帝国崩壊前夜か、それ以上にも乱世が極まった状態にあるわけで、

だからこそ次の時代に治療目的での徳治を施す必要までもが出てくる。まさに今の時代の

権力者こそが、自業自得で呼び込む孔孟の政であり、怨みたかったら今の権力者を怨むしかない。

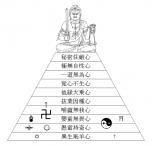

道家的な立場からいえば、儒学すら本当はいらないものなのに、わざわざそれを必要なものと

してしまったおまえらの親分たちに、すべての不満を押し付けるようにしなければならない。

返信する